1968年12月29日,中国第一座自行勘察设计、施工,全部采用国产材料的“争气桥”——南京长江大桥全面建成通车。这座双层式铁路、公路两用桥梁,举全国之力耗费8年时间建成,是中国东部地区交通的关键节点,是中国桥梁建设的重要里程碑,是南京的标志性建筑、江苏的文化符号、共和国的辉煌。

大桥由正桥和引桥两部分组成,正桥9墩10跨,长1576米,最大跨度160米。通航净空宽度120米,桥下通航净空高度为设计最高通航水位以上24米,可通过5000吨级海轮。大桥上层为公路桥,长4589米,车行道宽15米,可容4辆大型汽车并行,两侧各有2米多宽的人行道,连通104国道、312国道等跨江公路,是沟通南京江北新区与江南主城的要道之一;下层为双轨复线铁路桥宽14米、全长6772米,连接津浦铁路与沪宁铁路干线,是国家南北交通要津和命脉。

今天的中国,

既能造世界上最长的桥,

也能造世界上最高的桥,

虽然路桥工程一次次刷新世界纪录,

不过提起“大桥”二字,

能称为共和国记忆的,

恐怕还得数南京长江大桥。

这座大桥,

长了中国人的志气!

对桥梁建设者来说,

它是中国自力更生建设的第一座大桥;

对八零后九零后来说,

它是课本上需要全文背诵的课文;

对岁数更大一点的中国人来说,

它是岁月的写照和时代的缩影。

大桥波澜起伏的身世,

绝不比大桥本身的壮丽逊色半分。

故事,

从一个“不可能完成的任务”说起……

奇迹,就是举步维艰,

他们却创下许多“中国第一”。

1960年,梅旸春来到浦口,

成了大桥的第一任总设计师。

开工初期,工地士气方盛,

设备齐全,材料充足,

梅旸春不分昼夜指挥,

险情被他一一化解。

图/第一代大桥建造者

然而,热火朝天的状况没持续多久,

国家就遇到了三年自然灾害,

大批工程下马。

梅旸春不顾病况,多次奔赴铁道部,

“希望在桥墩出水后停工,

否则几年辛苦付诸东流”。

周恩来总理发话,

特批大桥继续招工、购买设备,

施工虽得以继续,速度还是慢下来。

不久,梅旸春因高血压病重,瘫痪在床。

1962年早春,组织决定送他到北京休养。

行前,他最后一个愿望是到工地看看。

这一看,成了他与南京长江大桥的诀别--

当晚,梅旸春老泪纵横,对妻子说:

“老天爷为什么这样恶呀,

不让我建完大桥!”

凌晨他突发大面积脑溢血,

再也没有醒来。

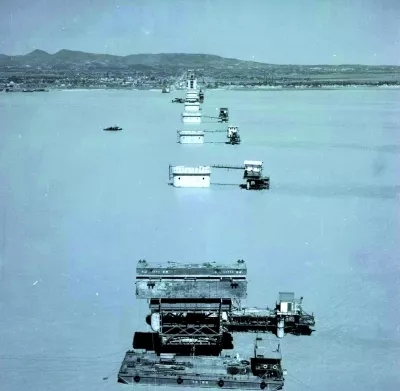

图/1965年11月,正桥9个桥墩前后历时7年多得以建成。

1964年9月,

大桥工程又遭遇建设中的最大危机:

在洪水冲击下,

5号和4号桥墩的锚绳先后崩断,

自重6000多吨、七八层楼高的沉井

在激流中作最大幅度60米的周期性摆动。

一旦主锚崩断,不仅大桥面临着沉井倾覆、

桥址报废的危险,下游百姓也要遭殃。

建桥工人冒着生命危险,

连续抢险近两个月,

最终克服了沉井摆动,使大桥转危为安。

工程施工一波三折,处处却有自力更生,

也让大桥创造了中国的“许多第一”。

图/在那个年代出生的“桥二代”许多都叫“长江”“大桥”,有的干脆就叫“桥墩”“钢梁”“铁柱”。

南京长江大桥共有150多万个铆钉,

铆钉连接工艺就出自南京长江大桥

最后一任总工程师陈昌言的创意。

这种办法就是在桥上点鼓风机的炉子,

把生铁烧红,这边甩上去,

那边工人接过来就迅速插进去,

可以说是那个时代的无缝焊接技术。

虽说是土办法,但150万根铆钉

最终把大桥的钢桁梁结结实实联在一起。

架梁的两年多时间里,

陈昌言几乎每天在梁上爬上爬下,

来回巡视,时刻提醒工人:

铆钉要烧红烧透,进孔要正,

开裂弯曲的一定要重来。

如今半个世纪来,

桥上150多万个铆钉返修率极低,

几乎可以不计。

图/1968年10月1日,第一列火车通过南京长江大桥。

1991年,陈昌言逝世,按他的遗愿,

家人将他安葬在浦口的象山湖边,

正对着长江大桥。

有一种感动叫死后

也要守着南京长江大桥长眠,

有一种付出叫几十年如一日,

有一种精神叫做自力更生,

有一种技术叫中国技术,

有一种力量叫中国力量!

南京长江大桥,

关于共和国的光荣与梦想,

记录仍将继续。

网友观点