在“集全国优秀人才,建长江第一大桥”的动员令下,全国各地的桥梁专家、技术人员都汇聚武汉。建桥所需的钢材等材料和机具设备,也都靠全国人民支援。

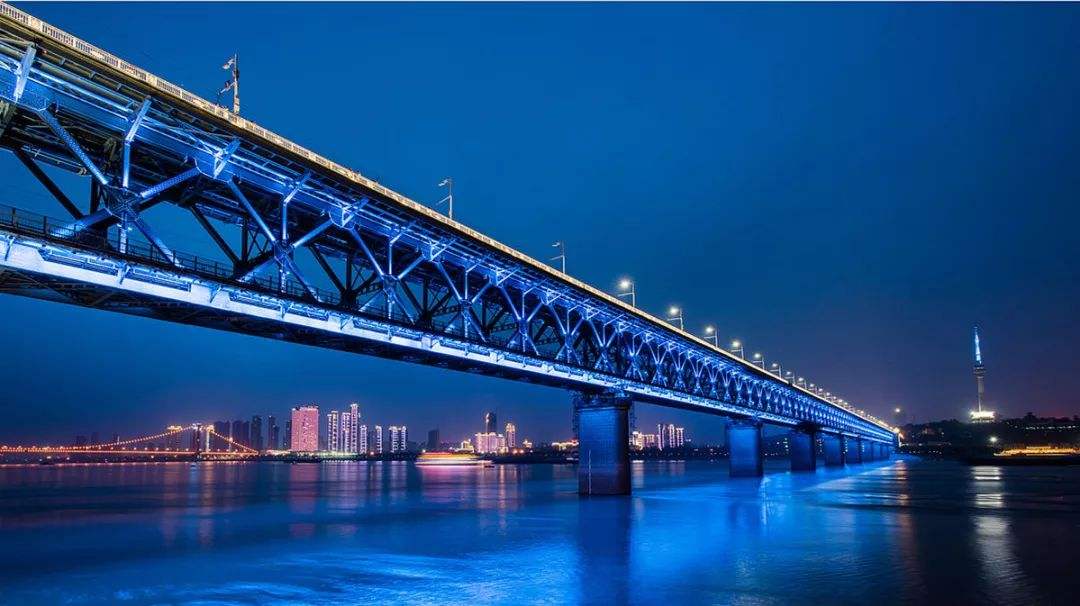

1957年10月15日,中国第一座跨越长江的大桥——武汉长江大桥通车。在武汉修建一座长江大桥是多少代人的梦想,远在清朝时,就曾有过设想,在孙中山先生的《治国方略》中就有规划,但限于当时国力的薄弱,一直未能付诸实施。新中国成立之初,百废待兴的新中国将武汉长江大桥列入第一批重点工程项目。

曾参与武汉长江大桥设计施工的著名桥梁专家、中国工程院院士方秦汉回忆说,当时可以说是举全国之力来修建武汉长江大桥,召集了当时最优秀的专家,调动了当时全国最先进的设备。

在“集全国优秀人才,建长江第一大桥”的动员令下,全国各地的桥梁专家、技术人员都汇聚武汉。他们有的来自铁道部北京桥梁事务所,有的来自茅以升先生的中国桥梁公司;有的来自南方的广州铁路局,有的来自东北的哈尔滨铁路局……1955年2月成立的武汉长江大桥技术顾问委员会,主任是著名桥梁专家茅以升。

建桥所需的钢材等材料和机具设备,也都靠全国人民支援。只要建桥需要,就无偿抽调。为了修好这座桥,铁道部专门请前苏联桥梁专家、苏联科学院院士西林等人组成一个28人的专家组,与武汉长江大桥工程技术人员并肩作战,提供技术指导。

方秦汉院士称,当年建武汉长江大桥,图的就是“百年大计”。

大桥自1950年初中央人民政府指示铁道部着手筹备,到1955年9月1日正式开工,筹建工作就开展了5年。从大桥的桥址线到桥式、净空、建桥材料,甚至是桥头堡的设计等等,都进行了反复的论证和试验。当时中央指示:“修建的长江大桥应当成为一个卓越的建筑,它不但应以现代化的技术解决国家巨大的经济课题,而且在建筑技术上还应以雄伟壮丽的外观标志中国的新时代。”

例如桥头堡的设计,为了寻求最佳方案,当时政务院指示在全国范围内向各建筑设计院和各大学建筑系广泛征求美术方案,并邀请国内知名的建筑、美术、城市规划专家及桥梁专家,对已征集的美术方案进行评选后送政务院审批。

武汉长江大桥的初步设计是采用桥梁建设界惯用的气压沉箱基础。这种技术工人得到深水作业,承受气压和水压的变化,在长江这样接近40米深的江底,每个工人一天只能工作2小时,而且呼吸困难,极易出现氮麻醉现象,得一种“沉箱病”。

前苏联专家西林提出了管柱钻孔基础的创议,就是将空心管柱打入河床岩面上,并在岩面上钻孔,在孔内灌注混凝土,使其牢牢插结在岩石内,然后再在上面修筑承台及墩身。这是一项完全创新的技术。两国的技术人员紧密合作,经过一年多的地质勘测和艰苦的试验研究,最终决定使用这种技术。

因为使用了这一当时世界最先进施工方法,武汉长江大桥原计划4年零1个月完工,实际仅用2年零1个月。

通过反复的论证、实验和创新,武汉长江大桥设计有足够安全储备。武汉铁路局专家介绍,当年,设计中以极端环境为标准,假设两列双机牵引火车,以最快速度同向开到桥中央,同步紧急刹车;同一时刻,公路桥满载汽车,以最快速度行驶,也来个紧急刹车;还是这个时间,长江刮起最大风暴、武汉发生地震、江中300吨水平冲力撞到桥墩上,武汉长江大桥仍需有足够的承受能力。

建设施工中更是精益求精,不敢有丝毫的马虎。据参建武汉长江大桥的工人王淳回忆,1956年6月,大桥钢梁铆了两个月后,工人发现有的铆钉不能全部填满眼孔,有松动。大桥局立即进行现场试验,证实了工人的发现,于是下令,在铆钉施工办法没有解决以前,停止铆钉铆合,钢梁停止拼接。直至10月,长江大桥钢梁铆合试验得出结论,铆钉完全填满眼孔,并高出国家指标5%,大桥工程才重新启动。

{{item.content}}