1911年6月24日,西班牙人雷玛斯在上海虹口建筑虹口大戏院,新兴的娱乐方式——电影开始进入我国民间。

1911年6月24日,西班牙人雷玛斯在上海虹口建筑虹口大戏院,新兴的娱乐方式——电影开始进入我国民间。

当时上海自治公所针对电影的放映,曾公布了严格的管理办法。其中规定:开设影戏院,必须领有执照,男女观众必须分座,影片不得有淫亵内容,放映时间至迟以夜间12点以前为限等等。

沪上寻梦:雷玛斯和中国电影放映事业的诞生

电影源于法国。1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在巴黎首次公映了他们制作的影片,并被视为电影时代来临的标志。1896年8月11日,有外国人在上海徐园“又一村”放映“西洋影戏”,这是电影进入中国的最早记录。随后几年,陆续有外国人来到上海放映电影,并试图营利,但多数只是昙花一现,未能成功。

这其中包括一个叫加伦·白克的西班牙人。1899年,他带着放映机和几部短片来到上海,并在上海的一些茶馆、溜冰场等场所放映。当时,人们对这种“西洋影戏”颇为好奇,纷纷前去观看。但是,由于没有新片更替,客人很快就失去了兴趣。最后,白克不得不关门大吉。然而白克的失败,却成就了另一个人安东尼奥·雷玛斯的成功。雷玛斯是白克的朋友,据说当时他一贫如洗,用借来的钱买走了白克那套破旧的放映设备。但是谁也没想到,数年之后,雷玛斯却由此翻身起家,并一手开创了中国电影放映事业的早期历史。

崛起之路:影院产业化与国产电影勃兴

雷玛斯事业的成功,自然是与时代机遇紧密相连,但也绝不可忽略他作为商人拥有着过人的精明头脑。在其经营的过程中,雷玛斯尤为注重宣传营销。早在青云阁时,他便雇用数名扮相怪异的印度人、舞女,在门口又唱又跳,以吸引路人注意。创办虹口活动影戏园后,又在影院门口挂满剧照,还在《申报》上大量刊载广告。此外,雷玛斯又采取走低价路线、在影片更换中插以真人杂耍、为“默片”配备有声机器等方式,着实赚足了上海人的眼球。在种种经营策略之下,雷玛斯很快成为一名影业巨贾。

在雷玛斯创办的六大影院中,另一值得提及的是夏令配克影戏院。20世纪20年代初,苦于没有国人自办的影院,国人最初自行拍摄的电影无处放映,正是这家影院,大量放映中国人自己拍摄的电影,因而在很大程度上促进了我国自主制片业的发展。

中国早期专业电影院的繁荣乃是以虹口活动影戏园为起点的。这一影院的创办,无论是对中国电影史,还是对中国文化史来说,都具有不可忽视的重要意义。

始末追踪:抹不去的记忆

作为中国首家专业影院,虹口活动影戏园在诞生后,自然融入于时代洪流之中,经受历史涤荡。1918年,这栋“铁屋子”被重新修建,改为拱形钢筋砖木结构,场内座位增至710个,设门面两层,添休息室、会客室等,并配置暖气。第二年,虹口活动影戏园更名为“虹口大戏院”,成为老上海们后来最常用的称呼。1930年前后,雷玛斯将其在上海的所有产业彻底抛售,虹口大戏院改由杨瑞芝、戚顺堂等人经营,他则带着巨额财富,归还故土,颐养天年。

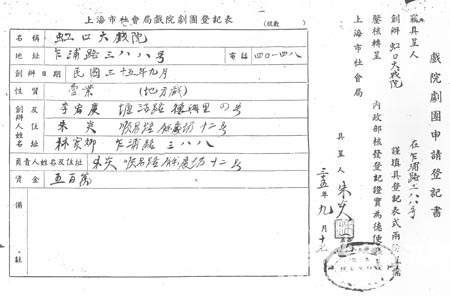

随着社会的发展,海宁路一带已经出现多家专业电影院。相比之下,曾经享誉一时的虹口大戏院则因设备陈旧而失去风采,竞争优势也不再明显。1946年9月,虹口大戏院由李宏庆、朱炎、林宝卿三人租下后,改为主营地方戏的演出,不再放映电影。

新中国成立后,虹口大戏院因活动需要及位置优越而重现生机,兼演戏剧与电影。1956年,虹口大戏院公私合营。同年,这里首演的滑稽戏《三毛学生意》一夜走红,后来进京会演,受到周恩来总理的高度评价,继而被拍成电影,在全国上映。

1985年,虹口大戏院被重新改建,更名为“虹口文化娱乐厅”,成为改革开放后上海最早的营业性舞厅之一,附设“雷玛斯咖啡厅”,算是对虹口大戏院创始人雷玛斯的纪念。可惜的是,因海宁路拓宽工程需要,虹口大戏院被完全拆除。2006年1月5日,虹口区人民政府公布“虹口大戏院遗址”为虹口区历史遗址纪念地,并于同年12月,在海宁路与乍浦路的转角处设立一块石刻,以作纪念。

时至今日,在岁月的长河中,虹口大戏院的历史与中国电影事业早已跨越百年。当年的虹口大戏院及其喧嚣的盛景虽不可重现,但是那段与之相关的城市记忆还在。