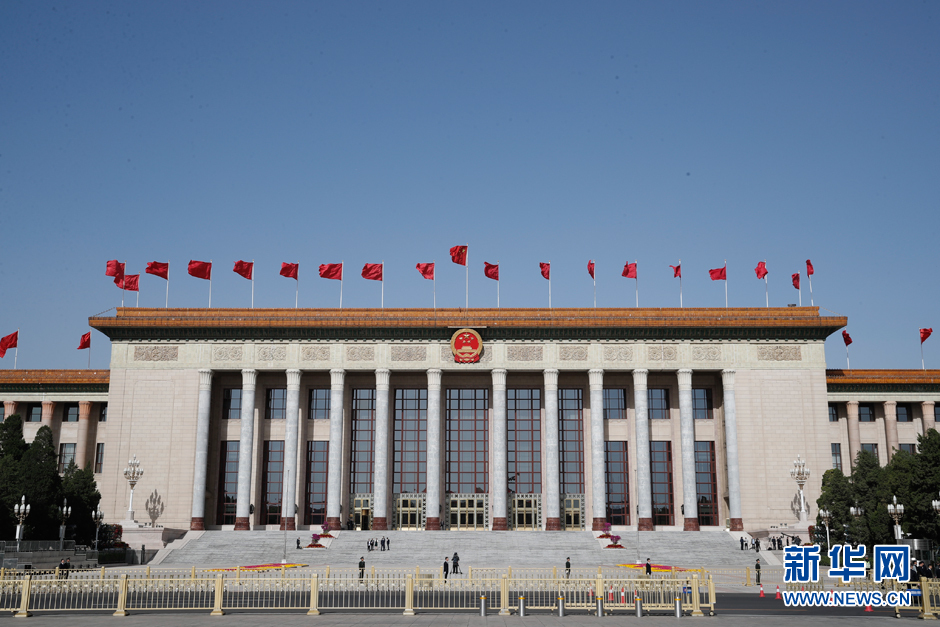

1979年7月15日,人民大会堂正式对外开放。

“排队参观的,人山人海。”李建华老人仍记得1979年7月15日的情景,队伍从大会堂的东南门一直排到天安门广场中间,大概能有上千人。

西交民巷居民老王每天都去天安门广场遛弯,7月15日那天,他看到很多人在广场排队,上前打听才知道人民大会堂开放参观。

“门票两毛钱。”他说,自己一辈子都会记得这个价格,因为那天遛弯身上没装太多钱,就剩两毛钱了,而当时的烧饼是5分钱一个。

他记得,在万人礼堂“江山如此多娇”图画前,还开设了两个摄影点。不少外地的农民都来参观,在大会堂内边走边感叹:“庄稼人能有今天,知足了。”

当时,大会堂开放供参观的除了中央大厅、万人礼堂、宴会厅、迎宾厅之外,还有湖南、广东、四川、辽宁、台湾等厅。

开放不到半年时间内,人民大会堂接待国内参观群众130多万人次,华侨及港澳同胞13000多人次,外宾3000多人次。

大会堂对外开放,受益的不仅是老百姓。当时每张两毛钱的门票费用,也是一笔不少的收入,可以减轻大会堂的经费压力。

建 筑面积17.18万平方米的大会堂,主要维护修缮费用由中央和各省市拨款,但日常维修,水、电、暖等仍是不小的开支,“经常感觉行政经费比较紧。”一名管 理局办公室的退休干部说,人民大会堂的门票,以及在大会堂内开设的小卖部等收入,使大会堂在交水、电、暖等费用时不再“那么捉襟见肘”了。

这种情况下,人民大会堂又陆续开放了国宴服务,场地租赁服务等。至此,人民大会堂作为一些公共活动和文化生活的重要场所,某种意义上真正成为了人民自己的“豪华客厅”。

值得一提的是,世界著名高音歌唱家帕瓦罗蒂1986年7月4日在人民大会堂举行个人音乐会,成为第一位在大会堂演出的外国人。

点击阅读全文

网友观点