位列“吉林八景”之一的查干湖冬捕,是吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县一种传统的渔业生产方式。早在辽金时期,查干湖冬捕就享有盛名。

吉林地处中国东北,其所处的地理位置、自然条件使该地区具有鲜明的地域特征,也形成了鲜明的地域文化,加之满族、朝鲜族等少数民族聚居的特点,展现了多姿多彩的文化融合。寒冷漫长的冬季,催生了当地人民无尽的生存智慧,也因地制宜地留下了延续世代的民俗风情。

冰雪长春 李军广摄影

冬捕盛景

位列“吉林八景”之一的查干湖冬捕,是吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县一种传统的渔业生产方式。早在辽金时期,查干湖冬捕就享有盛名。虽然岁月更迭,查干湖冬捕的神奇、神秘与神圣依旧,如今,查干湖冬捕奇观已被列入国家级非物质文化遗产名录。这是一种将蒙古族的“祭湖”和契丹人的“醒网”,两个不同民族的祭祀活动巧妙结合在一起的捕鱼仪式,继承了原始渔猎习俗中的马拉绞盘,冰下走网,被专家称为“最后的渔猎部落”。

查干湖是我国十大淡水湖之一,盛产胖头鱼、鲤鱼、鲢鱼等68种鱼类。渔人遵循天地的自然规律,适当有度地按照鱼群活动状态捕捞,保持当地生态的平衡和可持续发展,这样的坚持渗透到查干湖每一个渔人的血液中,它的价值不单单在于记录了人类文化的走向,更记载了人类精神的历程。每年12月末至第二年春的一段时间,是渔民冬捕的黄金期,由于这一过程颇具文化特色和观赏性,已经成为人们冬季到吉林旅游的一大目的。传统的祭湖醒网仪式,“渔把头”诵经祈福,“开湖头鱼”竞相争抢,漫长的拉网捕鱼,壮观的收获场面,让查干湖冬捕名扬内外。

冬捕盛况 闫来锁摄影

冰冻美味

吉林地区少数民族众多,如朝鲜族、满族、鄂伦春族等,朝鲜族喜食打糕、冷面、拌饭、腌菜等;满族喜食发糕、黏食等;鄂伦春族喜食肉类。长久演变,各种喜好互相融合,促成了吉林独有的饮食文化。以民族菜、民俗菜、宫廷菜、山珍菜四大系列组成的“吉菜”,也位列“新八大菜系”之一。除了餐桌上的吉菜,在东北民间还保留有许多类似于黏豆包、辣白菜、朝鲜族烤肉等等“因地制宜”的舌尖美味。

打年糕

“腊月到,蒸豆包,热气冒,香味飘。”说的就是东北的黏豆包,它外形酷似元宵,大小如鸡蛋,色金黄,有黏度,逢年过节时家家都要蒸上几锅。

粘豆包

为了度过漫长的冬季,当地人民还发明出许多耐储存、重口味、易饱腹的饮食类型。比如酸菜,就是东北地区特有的一种腌菜,至今每到冬季仍有很多家庭保留着在冬天来临前,购买大量白菜,并用缸腌制以供整个冬季食用的习惯。

酸菜

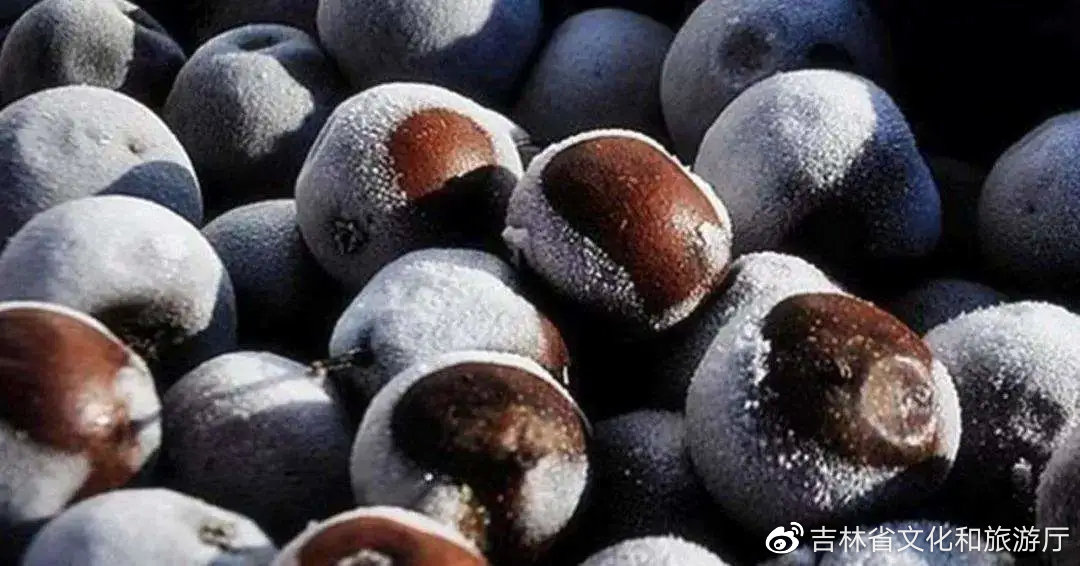

冻水果也是东北生活的一大特色,早年由于地域封闭,运输困难,冬天能在东北吃到种类丰富的新鲜水果并非易事,人们摸索出了冻梨、冻柿子、冻苹果等等“冻水果”方式,冷冻好的水果既不用热水泡,也不用旺火烤,只要放在凉水中“缓”一会儿,水果表面就会结出一层冰,果肉带着冰碴软硬适中,咬上一口,酸甜冰凉,让人胃口大开,是名副其实的东北特产。

冻梨

冻柿子

东北三怪

1.窗户纸糊在外:冬天的吉林,天寒地冻,屋内全靠火炕取暖。火炕靠窗,会产生较大温差,如果在内部糊纸,就容易缓霜,使得窗户纸经常脱落。当地人发现,如果把窗户纸糊在外,既可以使室内火炕散发的热量得以保持,又不损坏窗纸,一举两得。这种糊窗用纸与普通纸不同,人们称之为“麻纸”,又粗又厚,防湿防潮。如果把窗户纸糊在里面,潮气凝水顺纸流下,积在窗框里,久而久之,窗框也就会被浸烂;糊在外,窗棂托住窗纸,稳定牢靠,抵挡风沙,既美观又实用。如今,随着生活水平的提高,窗户纸已经被玻璃所取代,但当地人颇具创造性的发现和改良,成了千百年来人们津津乐道的生活奇景。

图片

图片

2.养活孩子吊起来:源自满族育儿睡摇车的习俗。在满族日常中,婴儿出生数日后要上摇车,又称悠车、吊车。古时用桦树皮制成,约1米长、60厘米宽,造型似船。发展到后来,用薄板制成,刷上颜色,绘上花纹,再写上吉利话,用绳子拴上挂钩,吊在炕沿上方。婴儿被包裹起来,仰卧放入,摇车前后晃动,母亲哼唱摇篮曲,婴儿很快就可以入睡,母亲便能放心做家务。孩子一般会在摇车里睡到三岁,是养娃家庭的标配。

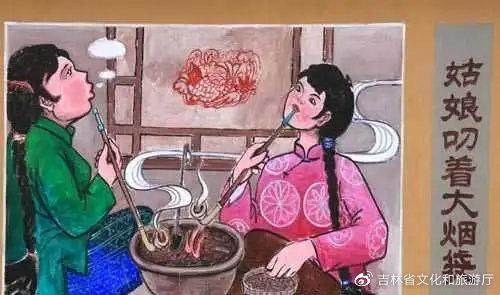

3.姑娘叼个大烟袋:在东北古代,吸烟是一个非常普遍的现象,几乎家家有烟笸箩,人人有烟袋。关东土地肥沃,适合烟草种植,当地的“关东烟”十分有名。早期携带烟袋是前往深山老林打猎人士的最爱,不仅能防蚊虫叮咬,也能打发时间。烟袋锅,多用黄铜和白铜制作,烟袋嘴除了铜制还有玉石、玛瑙、翡翠等等材料,烟袋杆则是以铜、木两种为主。男性使用的烟袋锅烟杆较短,为了携带方便;女性一般在家里吸烟,烟杆较长,烟锅较小,更为精致。天寒地冻的漫长冬季,大多数东北人都选择在家“猫冬”,也使得抽烟成为日常消遣。如今在东北农村用烟袋抽烟的人已经是越来越少,这“见怪不怪”的烟文化就成为符号载入历史了。