吉林长春是新中国光学事业的摇篮,这里拥有全国第一家光机所,全国第一所以培养光学人才为主要目标的高校。在这两个阵地,活跃着一批又一批有梦想肯拼搏的追光者。作为其中一员,中国工程院院士、应用光学专家、长春理工大学学术委员会主任姜会林教授,50余载奋斗不辍,成为新一代追光者的领跑人。

“我的兜里常年装着几张纸,记录着每个月的工作计划、要解决的问题,以及最近国内外科技界关注的前沿。我总在想,我们的研究要多为国家需要努力。”姜会林说起科研工作那股子兴奋劲,那份痴情溢于言表,难以想象他今年已经76岁。

中国工程院院士、长春理工大学校长姜会林。

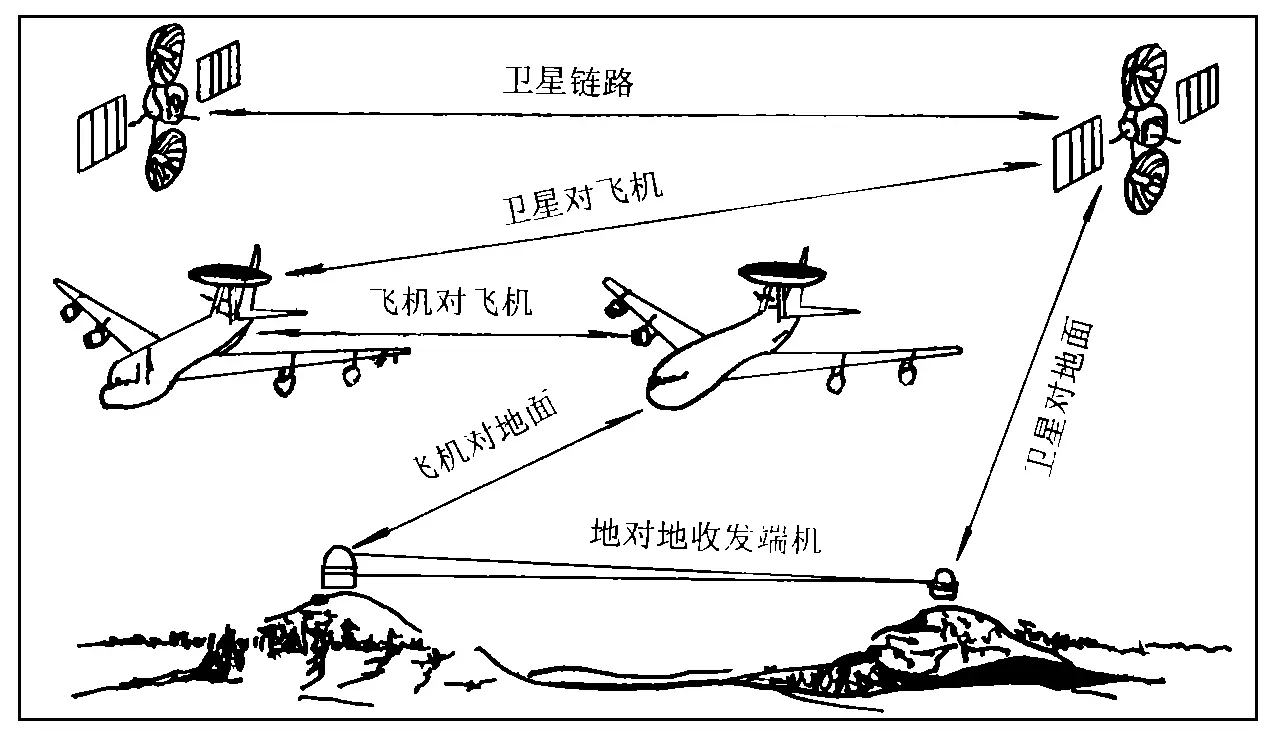

“一束激光,1秒钟可以传输10G的信息。这种以激光为载波,在空间实现信息无线传输的通信方式,具有保密性好、抗干扰能力强、通信速率高、体积小、重量轻、能耗低、灵活机动的优点。”姜会林以形象生动的语言向记者介绍他最新的研究成果。

他带领团队深入研发的空间激光通信技术,已研制成功两代机载光端机,在国内首次实现强干扰下高速率双动态激光通信。其中,飞机间高速率激光通信距离高于国外报道最好水平,获国家技术发明二等奖;他创立的“一对多”同时激光通信原理与系统,被专家委员会评价为“在国内外首次提出,具有原创性”。

从上世纪70年代末开始,姜会林潜心研究光学系统设计方面的技术难题。他先后到全国30多个单位调查讨论,把许多专家学者认为很难做的课题作为攻关对象。他的导师王大珩曾对他说过:“越是没人做的课题,你越应该做好。”凭着一股子不服输的钻研劲,他高质量地完成硕士、博士课题研究,创立了“衍生二级光谱理论”和“光学系统技术经济公差理论”。他撰写的有关论文被国际光学工程学会收入“里程碑丛书”,其成果被广泛应用。

1996年,他获得人生第一个国家科技进步奖。姜会林始终以国家的需求为科研出发点,在光电动态测试方面取得重大创新。他带领团队成功研制“特种车辆动态性能测试系统”,其指标优于美国“试验操作规程”的要求,入选了国家标准。该项成果荣获2009年国家科技进步二等奖。

在一个又一个重要成果问世的背后,是姜会林传承王大珩、薛鸣球等老一辈科技工作者咬定青山不放松的执着治学精神。他带领科研团队曾经到新疆做试验,整个团队经常一干一个通宵。在寒风凛冽的戈壁滩上,他和大家一起,一盆饭、一盆菜,映着月光迎着北风,边吃边盯着测试结果。在西藏3380米海拔的高原做试验,他忍受着严重缺氧带来的种种困难,和大家一起齐心协力坚守着试验现场。“搞科研哪有不吃苦头的,我们想把中国光电事业做大做强,心里有这个坚定的信念,就不惧挑战不怕艰苦。”姜会林说。

在奋力耕耘的光学事业收获硕果时,姜会林又主动把小我融入到集体中。他将何梁何利科技进步奖奖金20万元港币全部捐给学校,纳入“王大珩奖学金”,勉励青年学子积极投身科研创新。他的科研团队不断壮大,有些队友家境清贫,有的青年教师科研遇到困难,他总会给予多种帮助,鼓励他们安心工作。姜会林还积极发挥智库作用。他协助王大珩院士申请并将中国光学科学技术馆落户长春,又直接参与光学馆布展工作。光学馆开馆后,他又积极宣传推介,让该馆成为大中小学的科普教育基地。

2017年,中国工程院姜会林院士到广东铭普光磁股份有限公司深圳研发中心调研指导。

他撰写的《关于“十四五”期间长春市光电信息技术与产业发展规划的建议》,获得长春市政协评选的“为长春市编制‘十四五’规划建言献策”特等奖,有力推动了光电信息产业发展。

50余载春夏秋冬,姜会林用心血和汗水铸就了不平凡的科研之路。他主持完成国家重大重点项目78项,获国家技术发明二等奖,国家科技进步二等奖、三等奖,何梁何利基金科技进步奖,9次荣获部省级科技一等奖;获得授权发明专利91项,出版学术著作9部,发表学术论文430篇。被国务院学位委员会授予“做出突出贡献的中国博士学位获得者”;被中国科协授予“全国优秀科技工作者”称号;被吉林省授予“特等劳动模范”。

面对荣誉,姜会林说:“我将时刻保持科技报国的初心,为祖国应用光学事业严谨创新,执着奉献。”

姜会林不仅是我国光学领域的专家,还是教育部评定的“全国优秀教师”。他把毕生所学传授给青年学子,在长春理工大学这所培养光学人才的高等学府,他倾注50余年心血为党育人,为国家源源不断输送高质量优秀人才。

在长春理工大学光电工程学院院长董科研眼里,姜会林是有前瞻意识的教育工作者。“姜教授在任校长期间,严格要求教职员工提升科研能力和教学水平。在他的带领下,学校成功申报了第一个国家重点实验室、第一个博士学位点、第一个国家重点学科,长春光学精密机械学院正式更名为长春理工大学。”他感慨地说,如果当年没有姜教授严苛的办学准则的引领,就不能保证长春理工大学光电相关学科在全国理工类高等学校中的优势地位。

在学生马万卓眼里,导师姜会林是位严师。“姜老师要求每一位学生对自己的课题都要做精准的定位,如果课题不具备价值性、创新性和对国家发展有益,就不必开题研究。”2017年加入姜会林科研团队的助理研究员史浩东说:“上班第一天,就感受到院士团队工作的战斗力。在姜教授带领下,所有队友日夜奋战攻关课题。有一次,随姜教授去北京申报国家级项目,答辩前一天,我们在宾馆修改汇报材料至深夜。第二天答辩顺利通过后,我才听姜教授说起,他在我们离开后,又认真检查材料中的疏漏至凌晨两点多钟。他严谨的学术风范鞭策着我们每一个科研工作者。”

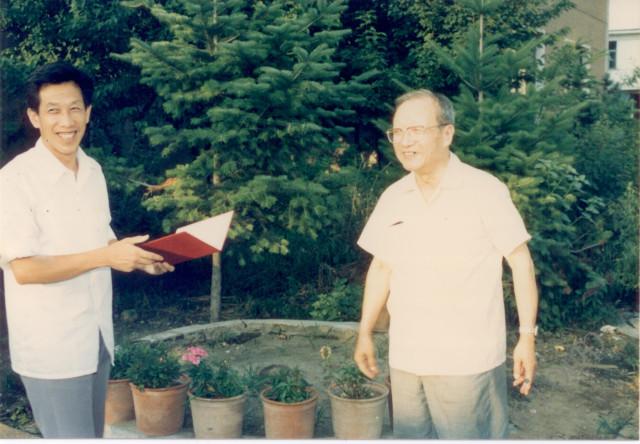

2005年,“中国光学泰斗”、“两弹一星”元勋、学校创始人、两院院士王大珩教授借到长春出席国际光学学会年会之机,91岁高龄回到长春理工大学探访,校长姜会林接收王教授对学校捐赠的3000册图书。

严师出高徒。姜会林亲手带出的112名硕士、博士和博士后中,有的成长为将军、省部级领导,有的成为知名学者,还有的成为学科带头人。姜会林带领的团队被教育部授予“全国高校黄大年式教师团队”。

如今,姜会林依然活跃在讲台上。面对如自己孙辈一般年纪的学生,作为一名老党员,他深感要培养人才,

思想品德教育是根本。他用党的创新理论和先进教育思想引领学生爱党爱国,教育学生们成大事者必先学会做人。为了引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,他亲自编著《我们的老校长王大珩》纪实片,宣扬老一辈科学家无私奉献的爱国情怀和执着科研事业的拼搏精神。

姜会林不仅在课堂上讲,还身体力行做榜样。

1986年,王大珩院士为首届博士毕业生姜会林颁发学位证书

2020年突发的新冠肺炎疫情,给人们的正常生产生活带来不小的冲击。姜会林积极响应党中央号召,到受灾地区开展科技服务,与10多名院士一起奔赴井冈山革命老区开展科技服务,又到成都和武汉商谈科技合作、产品开发、人才培养与平台建设,用行动落实中央的指示精神。

近年来,他陆续收到一些省外单位的聘请,但他都婉言谢绝了。他说,是吉林这片沃土滋养着他,是长春理工大学营造的环境成就了他。长春是他的根据地,他愿意一直坚守在这里,为吉林全面振兴全方位振兴继续奉献自己的光和热。

网友观点