如今,年轻人常说“如果每个人都理解你,那你得普通成什么样子”,古稀之年的包起帆对这句话一定是有共鸣的。他说,如果提出一个新思路,大家都说好,那么这个想法“八成只是一般般”。创新倡议就是要在支持、反对、建议、质疑等一片“噪声”中汲取营养。

致敬改革,致敬奋斗,致敬伟大时代。今天讲述“抓斗大王”包起帆的故事。

△包起帆(左一)

“抓斗大王”标记初心的伤疤

包起帆的大拇指上,有一条钢筋勒下的伤疤,这个陪了他50多年的疤痕,标记着包起帆进行岗位创新的起点。

那时的木材装卸要靠人工将木材用钢丝捆起来,那次,码头工人包起帆在给木材挂挂钩,突然也被吊了起来。他赶紧招呼司机“松下来、松下来”,等他把手套拿掉,发现大拇指的骨头都快看到了。50多年过去了,现在还有一个疤痕。

而等工伤好了,工人们又要接着这么干。包起帆回忆说,“心里总希望有人能让我们工人从这种危险的劳动中逐渐解放出来,但是自己没有能力,也做不到。”

△人力装卸木材的场景

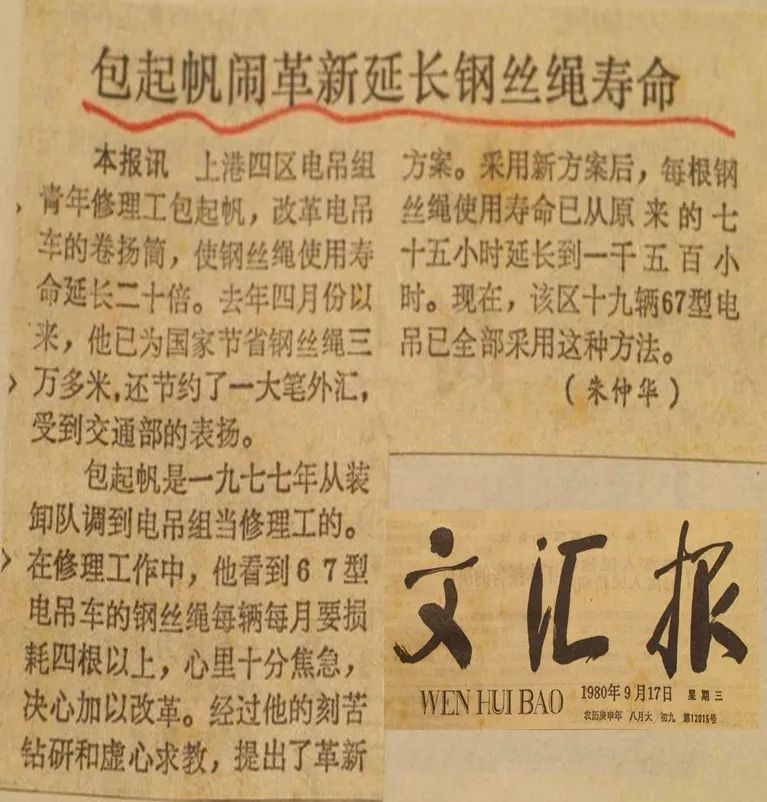

包起帆的人生剧本在1977年被改写。恢复高考当年,他被上海业余工业大学破格录取,边工作边学习。1980年9月17日,《文汇报》上的一个“豆腐块”记录了包起帆的第一个岗位发明。

那时,他已经从码头木材装卸工转岗成一名青年修理工。“是改革开放给了我们学习的机会,搞木材抓斗,效率提高了2.16倍,安全问题解决了,再也没有因人工捆扎木材发生过大事故。”

从此,木材抓斗、生铁抓斗、废钢抓斗,一项项发明和技术创新从包起帆的岗位上诞生。他一边学,一边把学到的知识用到自己的岗位上。“读书真正是‘我要学’。创新就在岗位,创新不问出身。哪里不安全,哪里效率低,哪里成本高,哪里质量要提升,我就在哪里搞创新。”

送中国标准出海

2023年3月,经过数年的努力,中国的一项研究成果再次驶向国际,形成国际标准《ISO/TS 7352:2023 集装箱NFC/二维码箱封》。此时,团队牵头人包起帆刚刚过了72周岁生日。退休后的他,解锁的一个身份是华东师大经济与管理学部国际航运物流研究院院长。

△《ISO/TS 7352:2023 集装箱NFC/二维码箱封》宣介会在华东师大举行(来源:华师大经济与管理学部网站)

跟着包起帆工作了十多年,如今,团队成员江霞才觉得,总算能跟上“全国劳动模范”包起帆的节奏了。江霞评价,她的这位“老师”、同事不像个退休老人。“他是不断学习的,会和我们讲量子思维等,所以我们也去听一些交叉学科的报告,包括关于ChatGPT、病毒、物理学等各方面的。”

△江霞(左一)在欧洲集装箱相关展会向国际专家进行讲解

2018年,作为港口装卸自动化的创新者,包起帆被授予改革先锋称号。这5年来,中国港口继续向智能化、无人化发展。放眼望去,码头上尽是机器,而机器的背后,是千千万万为此忙碌的港口人,其中仍有七十多岁的包起帆。

“维护、保养、营运这些问题都是刚刚摆在我们面前的。在这个所谓‘第四次工业大革命’的前沿,我们现在不算太落后。这个人工智能时代的到来会创造机会,现在要抓住这个机会。”

△包起帆(左三)

争取这个机会却不容易。

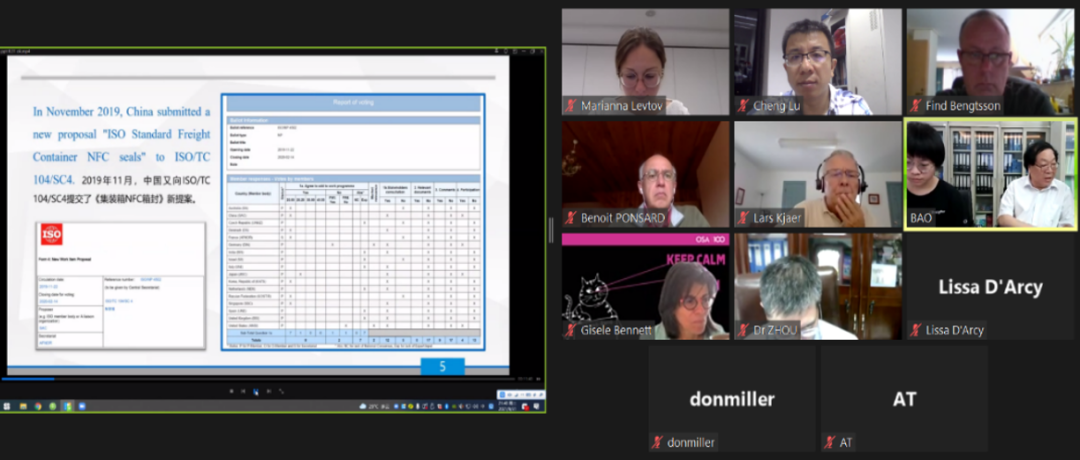

从2015年到2023年,江霞在包起帆团队中为领衔制定一项新的集装箱国际标准而不断尝试、失败、再尝试……

在向一线集装箱操作人员大量调研后,他们看准了中国移动互联网的快速发展,随着蓝牙、NFC在智能手机的集成,他们认为这可以成为无源封条的一个突破口,开始做集装箱NFC封条的研发。同时,由于集装箱运输是全球运行的过程,还要把它推向国际。

然而,要打破已有的国际标准系统可不像扫个二维码这样简单。团队中,包括江霞在内,不少人都犹豫了。“当时想加入到已有的国际标准,国际专家觉得太难了,工作量也很大,就投了反对票,去做一个新的也蛮难的,就觉得这个事可能就走不下去了。它可能应用很好,但是很难去做国际标准。”

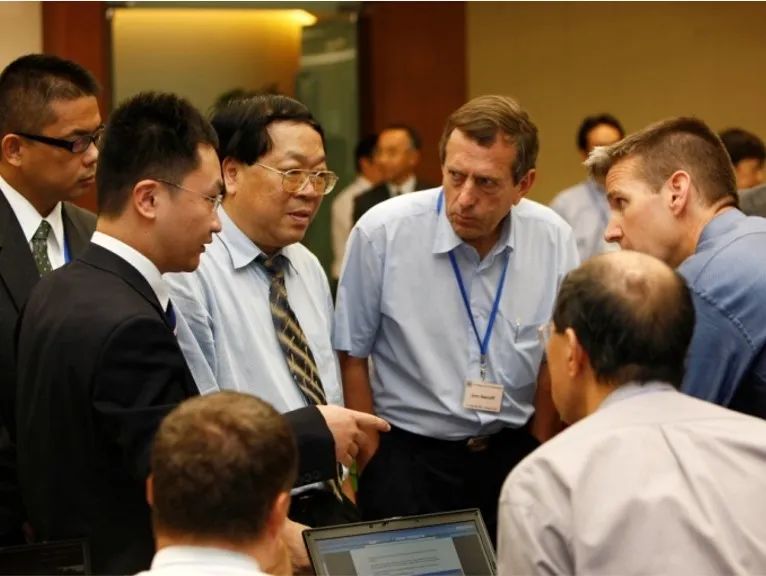

△团队与各国代表反复沟通

还要不要干下去?还能不能干下去?这种让江霞和同事们有点想打退堂鼓的局面,包起帆经历过多次。他反倒觉得,有质疑、有反对,这就对了!

“包院长说‘不能气馁’,要让他们知道,移动万物互联是未来的发展方向,集装箱是必然要走到这一步的。”江霞说。

第三次提交提案时,终于通过了,而这只是允许他们牵头操作这一国际标准,并不代表着最终一定能发布。和之前不同的是,江霞和同事们看到了完成“不可能完成的任务”的可能性。“又经过了一年时间去讨论技术细节,不断去修改,最终在2023年3月这项国际标准正式发布了。”

未经质疑的创新 “八成只是一般般”

如今,年轻人常说“如果每个人都理解你,那你得普通成什么样子”,古稀之年的包起帆对这句话一定是有共鸣的。他说,如果提出一个新思路,大家都说好,那么这个想法“八成只是一般般”。创新倡议就是要在支持、反对、建议、质疑等一片“噪声”中汲取营养。

包起帆回忆,2003年,自己想搞港口自动化时,很多人都觉得“包起帆脑子进水了”,因为那时人工较为充足,很多人觉得没有自动化的必要。但是,包起帆想,今天不需要,并不意味着永远不需要。“我们就在外高桥二期搞了中国第一个全自动的集装箱自动化无人堆场,后来又搞了全世界第一台全自动散货装船机。”

这“第一次吃螃蟹”的经验,让外界看到中国港口自动化的可能性。包起帆表示,做国际标准也是一样的道理,“‘摸着石头过河’本身就是一种探索精神。我们要走前人没有走过的路,走出自己的一条新路。”

“只是说,我们去‘尝第一只螃蟹’的时候是很艰难的。”江霞说。

在做岸基供电项目时,虽然可以一定程度上减轻船舶在港口烧油所带来的污染,但是,在江霞和同事们尝试做一种新的转换器时,很多同行指出这太笨重了,很难推广。而如今,这样的供电方式已经越来越普及。“当时觉得遥不可及,慢慢看着它都在实现了。”江霞说。

△江霞在港口调研

在一代代航运人的创新尝试与见证下,如今,中国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续多年位居世界第一。高效、智能、绿色的港口助力世界贸易畅通,中国海运服务网络遍及全球,与100多个国家和地区建立了航线联系。

“年轻人会行的,我们不用太操心”

为了给上海港未来找寻新空间,包起帆组织了近百位专家学者,近5年持续对横沙生态陆域等课题开展研究。当年听着京剧《海港》认识了港口的他,还畅想着,二三十年后,480平方公里的新横沙会成为上海的新浦东,会成为上海的超深新港,现代临港工业区会成为上海的生态农业区、海洋新城区……

生态学等跨学科的学习内容,江霞也早就给自己安排上了,与自然融合也是她心目中未来港口应有的一面。“一定要做到人的生产和环境、生物有机融合。”

“我不怀疑年轻人会比我们好。”包起帆说。

当初,包起帆也是码头老师傅口中的“年轻人”。当时,做装卸工的他很瘦小,搬生铁,体力不如老师傅。老师傅们觉得“这帮小伙不行,力气又没有,又偷懒,没人能接班了”。没想到,包起帆和同伴们开始动脑筋,搞抓斗,不再需要人工搬运,这是老师傅们没想到的。所以,包起帆很有信心:“年轻人会行的,用不到我们太操心。”

面对这样的信任,江霞也是自信的。“人都会有惰性的一面。但是,当自己研究的东西被认可,被别人觉得能带来价值的时候,会觉得自己做的那些事情是很有意义的,还要继续做更多。”

江霞也曾不太能理解老一辈的那种坚持,但是,当试过了,她明白了:“梦很伟大,要靠我们每一个人共同去完成,每个人在自己的位置上去发展好。”