花瑰艺术

花瑰艺术是海南民间对木雕神像、偶像、人物像等雕画技艺的俗称。在海南,以澄迈县的花瑰艺术最具代表性。澄迈县白石岭山洞出土的彩绘琢木俑为海南早期的花瑰艺术作品。

花瑰艺术历史悠久,其起源与宋代佛、道、儒的兴盛有关。

相传,宋代白石岭的早期道观祭祀万天大王和雷公神,于是出现了最初的雕刻神像。明代,澄迈开始兴起军坡节,又称“游公节”,人们将各路民间保护神抬出来游行,供人祭拜。清代,佛、道活动更盛,各类庙堂遍布城乡,从年初至年终,几乎月月都有“作斋”(庙会活动),祭祀的神仙甚多,是花瑰艺术最为兴盛的时期。民国以后,庙会活动时兴时衰,对花瑰艺术的发展也有一定的影响。

花瑰艺人徐日龙

花瑰艺术自古至今用材都十分讲究,所选材料要硬中带柔、颜色偏暖、材质好看、不易虫蛀、易雕刻、易打磨,大多以硬木为主。澄迈一带的花瑰艺术以菠萝蜜木、海棠木、母生木、香樟木、沉香木等做材料,以红、黄、蓝、黑、白、金、银色为主色调,雕刻对象为神像、木偶像、人物像等。传统花瑰艺术的核心技艺主要包括雕和画。花瑰艺术主要通过民间艺人以师传和家传为主要手段进行传承。澄迈县境内的花瑰艺人自宋至今已传承二十多代,徐日龙便是花瑰艺术第二十二代传承人。

花瑰艺术承载着历史、宗教、民俗信仰等诸多信息,具有丰富的文化内涵和较高的艺术欣赏价值,在当地的信仰祭祀、偶戏娱乐、居家装饰和环境美化中发挥着不可或缺的独特作用。2011年,花瑰艺术入选第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

冼夫人信俗

冼夫人(522—602年),是南北朝梁、陈及隋时期两广地区的俚族女首领、将军。她助隋平定岭南势力,率领各族民众归附隋朝,被封为谯国夫人。后来,历朝中央政府都对她进行了追封,尊称她为“岭南圣母”,周恩来总理称其为“中国巾帼英雄第一人”。

传说,冼夫人在澄迈上岛屯兵、开疆立郡,安抚海南岛黎峒民众,恢复社会经济发展;隋仁寿二年(602年),81岁高龄的冼夫人再次巡视海南时,不幸身染重病,于农历一月十八日在澄迈石村一带逝世,葬于富昌坡,今仍存衣冠冢。

澄迈冼夫人庙供奉的冼夫人和冯宝雕塑

冼夫人信俗在民间被称为“军坡节”“闹军坡”“发军坡”“吃军坡”等,也叫“公期”。闹军坡起源于冼夫人设置崖州、阅军振武、安定全岛的功勋性举措,后来演变为纪念冼夫人的节日,是海南最具民俗特色、最为隆重的传统民间节日,已有1000多年的历史。

在澄迈,各地过军坡节时间都不一致,一般都在每年的农历正月到七月间,实际根据冼夫人当年出征到达当地的时间确定,一般以一乡或一村为单位,各自供奉的神主也不同。

经过历史的传承、时代的演变、民间的弘扬,军坡节沉淀了丰富的文化内涵,是海南省民俗文化的重要组成部分。每年澄迈各地乡村都会在各自固定的时间闹军坡,期间大乡镇要“装军”,模仿冼夫人当年的出兵仪式,起舞欢歌。另外还有传统武术表演、公仔戏展演、琼剧表演……各种精彩活动层出不穷。2014年,冼夫人信俗入选第四批国家级非物质文化遗产代表性名录。

澄迈冼夫人信俗活动

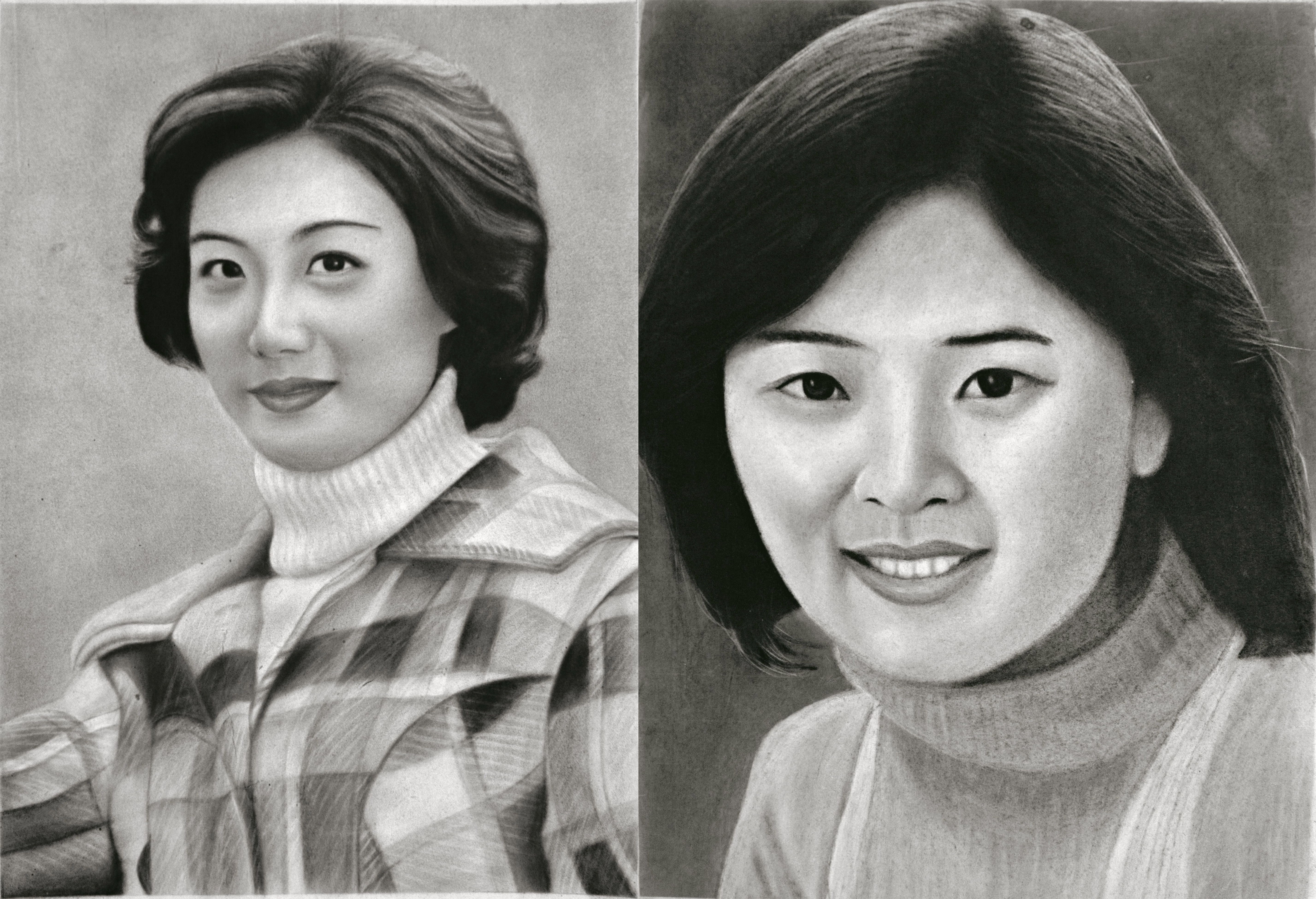

传统炭画像工艺

澄迈是海南炭画的发源地。

澄迈炭画像门派众多,历代都有造诣颇深的代表人物,以作坊为依托,师徒世代相传。炭画分人像写生、相片放大、修补残缺相片以及瓷画4种。画炭画有三个步骤,分别是采集、成像、装裱。作画工具极其简单,仅用木炭条、炭精粉、油画颜料等工具。为了画出形象逼真的人像,画师通常还会将毛笔改造成能擦画的画笔。此外,还要用到直尺、角尺、铅笔、纸张或白布、瓷片以及装相片用的玻璃镜框等。

澄迈炭画像是民间艺术瑰宝。在古代,炭画像是权贵家庭尊奉长辈的象征,近代则成了寻常人家追忆亲人的一种精神寄托。随着炭画像技术的传承和发展,炭画像逐渐演变为一种高雅的艺术品。2007年,澄迈炭画像入选第三批海南省省级非物质文化遗产代表性项目名录。

澄迈民间炭画像作品