作为“六朝古都,十朝都会”的南京,向来都不缺少具有深厚底蕴的历史文化街区。规模宏大的夫子庙、风韵十足的老门东……而熙南里,却像是一片世外桃源,置身闹市之中,却守住了一隅宁静。

传承历史文化,创兴城市活力

作为“六朝古都,十朝都会”的南京,向来都不缺少具有深厚底蕴的历史文化街区。规模宏大的夫子庙、风韵十足的老门东……

而熙南里,却像是一片世外桃源,置身闹市之中,却守住了一隅宁静。

南京地名典

熙南里

熙南里位于中山南路和升州路的交汇处,国家重点文物保护单位“甘熙故居”以南,毗邻繁华的三山街。建筑风格以白墙黛瓦、砖泥瓦巷为主,是一个有着独特金陵风貌的历史文化街区。

熙南里这个名字,不过叫了十几年,但熙南里所在的大板巷区域,却有着上千年的繁荣历史。

大板巷,古称“习艺街”,北接绒庄街,南至升州路,勾连着南捕厅和评事街。相传在明代的时候,因有商人在此经营大块木板,后以“大板”二字为名。

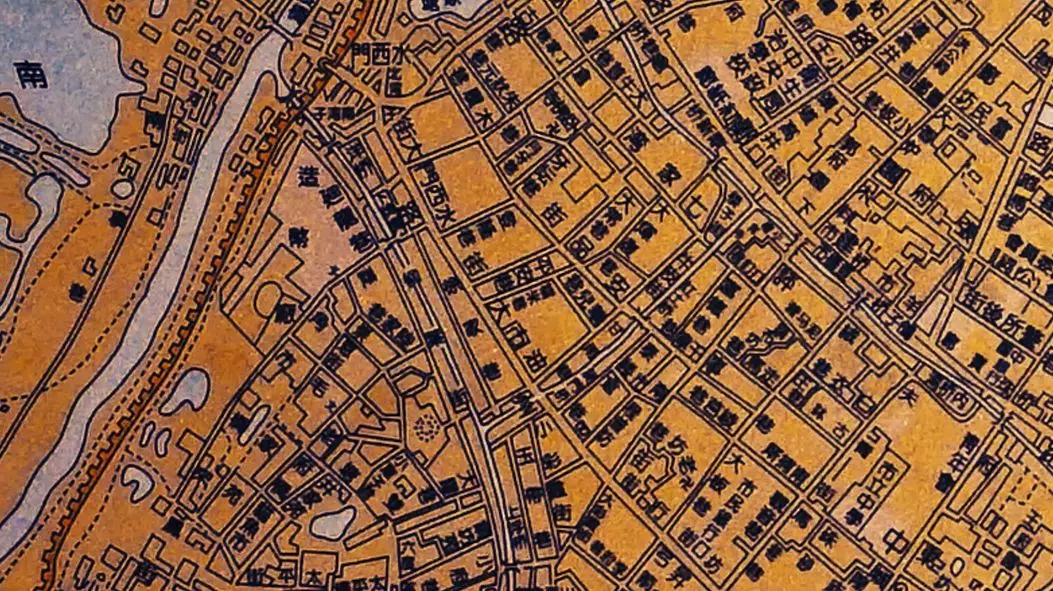

《明街市桥梁图》局部,可清楚地看到东、西习艺街。

这片区域曾是南京历史上最繁华的区域之一,商会、府衙、作坊……林林总总的店铺,川流不息的人群,像极了如今的南京新街口。

后来,这里逐渐没落,只剩下那些长长短短的巷子,和老城南人的一日三餐,柴米油盐。

拍摄于2004年的大板巷。

如今,南京越来越重视文化遗产的保护与修复,尤其是老城南地区的改造。由东南大学吴明伟教授牵头的南捕厅街区历史风貌保护与更新规划方案,受到南京市政府的高度重视。

熙南里历史文化街区依照南京市政府对这个项目的定位,将其打造成为最具南京特色的高品质历史街区,成为南京老城保护与改造的新城市名片。

熙南里大板巷于9月28日开街,拂去岁月尘埃,再现昔日繁华。

如今的熙南里牌楼。

对谈熙南里

南京老克:熙南里是我们特别关注的一个地方。薛冰老师被人称为“老城南的保护神”,他对这份土地有很深的感情。薛老师可以从整体上对熙南里做一个评价。

散文作家、文化记者南京老克(左),著名作家、文史学者薛冰(中),著名设计师陈卫新(右),围绕着大板巷街区进行对谈。

薛冰:熙南里是个很新的称呼,以前没有熙南里,叫了大概有十多年。过去大家提到这一片的时候,就会说升州路或者评事街。

薛冰老师被称作“老城南的守护神”,他曾经花费近十年时间完成了《南京城市史》。

南京建城到现在已经2500年了,这个地区曾经是南京城最繁华的区域。第一个阶段是在东吴的时候,修了一条运河叫运渎。运渎的修建是为了把长干里街区的物资运到皇宫里。从此,运渎沿岸逐渐发展起来。到了六朝时期,这个地方就已经非常繁华了。

到了第二个阶段,也就是南唐的时候,建康城第一次修了城墙。城墙修起来以后就有了一个限制,就是必须从城门进出。城墙东门外一过大中桥,能看到两个岔道。一条就是顺着建康路下来,接到升州路,然后到水西门。从西往东,这是一个主干道。

《南京旧影·老地图》局部。

那么另外一条是从白下路到建业路,最后到汉西门。

从一个东门到两个西门,形成两条东西中轴线。南门从六朝的时候就形成了,即现在的中华门,中华路就是它的南北中轴线。

南北中轴线和东西中轴线有一个交点,就在三山街,是当时非常繁华的区域。

到了明朝的时候,这条中轴线变得更重要,因为从通济门这里有一条路一直通到洪武门,是进皇宫的路,所以升州路沿线就变得非常重要。

明画《南都繁会景物图卷》

《南都繁会图》实际上是从中华门朝着西边走的。我们看到有秦淮河,有无数的街,无数的店铺,上面有109个店铺,3000个人物。这就反映出当时南京最繁华、最重要的区域,就是三山街。

各个地方的商业会馆在这个区域非常集中,因为这里交通发达,商人来了以后要有一个歇脚、交流的地方。

熙南里街区航拍图

这些都说明了,这里实际上是南京最重要的一个商业区。商业的繁华让这片区域的居民生活富裕了起来,整个片区的生活水准是比较高的。

我们今天做这片街区的时候,就要抓住这个特点,它是商业区,也是市民区。它是一个生活气息更浓,让大家感到亲切舒适的区域。大家走进来以后,会有一种亲切感,而不是疏离感。

走进熙南里,处处都能感受到满满的文化气息。

陈卫新:我们现在修复的大板巷,其实是整个评事街地区的一部分。

过去这个地方是个市民汇聚的地方,是文化人跟手艺人杂居的地方。这一点恰恰是南京城市的一个特质,它不是按照某种人群来划分居住区的,是有人情味儿的。过去大家都在一起,所以人情味儿足。

陈卫新老师在做设计的时候,始终非常注重从传统文化当中汲取养分。

评事街过去叫习艺街,因为到处是各种坊。手艺要在这儿学,学得好立马就进坊。

这条街不长,但是有它的特殊性。因为有了商贸的繁荣,使这个地区的经济变得发达,所以人们有了一定的精神追求。精神追求的高度反映在两个方面,一个是文化,一个是工艺。

所以这个地方出现了很多不同类型的建筑,是各种建筑的一个汇聚区,比如有府衙的建筑,有学堂、学艺的地方,有作坊、居民区,还有大户人家。是一个层次非常多、人群非常繁杂的区域,在这里能看到建筑成长的痕迹。

在熙南里走走逛逛,随处可见风格鲜明的各种建筑。

这次大板巷街区的修缮遵循了一个原则,就是基本上把历史街区的时间累计感表达出来。不是把它同质化,按照一个时代来修建。在街区里,你能看到上世纪60年代的建筑、80年代的建筑、清代的建筑,同时存在。

街区还保留了改造之前的街巷号牌。

我们经常说历史街区的修缮要注意三个关系,一是建筑与建筑的关系,比如它的协调性,街巷肌理。二是建筑与人的关系,要符合我们现代人的生活需要。三就是人与人的关系,要让人行走在其中的时候有一种亲切感,注重人与人之间的互通性和共鸣。

新旧号牌共存在这个街区当中,人们来到此处,可以非常直观地回忆起过去。

现在很多古城都在做历史街区的修建,南京也在做。但是南捕厅、大板巷这个地区做出了一种新的味道。包括历史记忆的点状流程做得也很到位,比如说2-6的这种院落,都是按照过去老民国的建筑修缮的,保存度也很高。在这个街巷里,你能清晰地看到这个城市成长的过程,这就是一个活着的南京。

熙南里并非按照一个特定的历史年代去进行修缮的,它要让人们感受到的,是一个生长着的历史街区。

如果我们把一个街区完全按照晚清的样式去修缮,它是一个定格式的图片,跟你之间还是有一种隔阂。我们在大板巷行走的时候,你会感觉到这就是一个我们现实生活当中存在的历史街区,一个生长的、充满活力的历史街区。

我们一直生活在这个城市,对这个城市都有感情。所以我们希望走进这些历史街区的时候,能感受到那些逝去的时光,算是表达了我们对这个城市的尊重。那些大树、古井、街巷,都是一个城市的集体记忆,是这个城市最可贵的东西。

南京老克:夫子庙,老门东,熙南里三个地方,希望两位老师来做一些探讨、比较,谈一下熙南里的发展应该处在什么样的位置?

陈卫新:夫子庙做得比较早,历史影响力比较大,它还是一个首选的旅游目标地。但是如果想要看清楚整个南京,评事街街区是不能被忽略的,因为这个区域有它的复杂性。夫子庙现在定位的基调基本上还是80年代的定位,算是商贸旅游街,它的细致度是没有的。

薛冰:夫子庙从明代中期到晚清,它的功能就是一个科举考场区。看灯原来就在评事街,评事街的西边还有一条巷叫灯笼巷。看灯的场所在评事街,做灯是在灯笼巷。

以前,做灯是在灯笼巷,看灯则在评事街,因此熙南里也就保留了评事街街区悠久的灯会历史。

晚清科举制废除之后,夫子庙很大一片区域就空了下来,当时清政府出面招商,才把它开发成一个新的商业区。夫子庙因为区域大,所以人们慢慢就不在评事街看灯,逐渐跑去夫子庙了。

陈卫新:夫子庙是一个非常高效率的空间,比如你去参观、购买、游玩,很短的时间就可以完成了。但是到熙南里,你最好能坐下来待一段时间,就会有一种回家的感觉,更加细腻。

尽管被高楼大厦包围着,熙南里街区仍然保留着一份属于老城南的宁静。

刚才提到的三个关系,其实最重要的就是人与人的关系。一座所谓有历史积淀的文化名城,如果不解决人与人的关系,古都的感觉是显示不出来的。所以熙南里如果能把层次感做出来,让人们有种回家的感觉,那真的就做对了。

希望来到熙南里的人们,首先感受到的就是亲切感。

南京老克:看一个地方好不好,第一个是看有没有高大茂密的树。第二个是看有没有无所事事的闲人。第三个就要看有没有野猫叫春。能达到人与动物、自然的和谐,才是一个理想状态。希望熙南里能始终保持人与人之间的生态关系,那样就太好了。