北京“文”字鸽哨非遗传承人张宝桐。

“清脆铃声放鸽天,春风流声粉云边。竹筒截出伶伦手,文后推桐小字镌。”这是民俗大师王世襄写给张宝桐的一首诗。诗的前两句,描写的是盘旋在北京城上空的鸽群和悦耳的哨音。而后一句“文后推桐”的“桐”字,指的就是北京“文”字鸽哨非遗传承人、鸽哨名家张宝桐。

全竹截口葫芦的设计灵感,来自于陶佐文先生对剥皮后柑橘的观察。

数百年来,北京人喜欢养鸽子并系哨放飞,无论是风和日丽的早春、还是碧空如洗的深秋,美妙的声音都会在空中回荡,悠扬婉转,令人心旷神怡。它早已成为北京城的一个象征,被梅兰芳先生称之为“空中的交响乐”。

张宝桐制作的鸽哨底部镌刻有“桐”字。

鸽哨在我国历史悠久,《宋史》中就有西夏军队利用鸽哨作为进攻宋军信号的记载。南宋诗人范大成的“已被两人惊梦断,谁家风鸽斗鸣铃?”更是脍炙人口的诗句。史料记载,千百年前塞北江南就已经有鸽哨了。鸽哨虽然南北都有,但能成为北京一绝,绝非偶然。鸽哨虽小,然而它在北京这座文化古都,经过几代能工巧匠聪明才智的倾注,日臻完善。鸽哨发展到清后期,品种之多、制作之精、音色之美,可谓举世无双。

师傅陶佐文当年制作的“猴头”(右)与张宝桐制作的“八戒”,为生肖猴年添上精彩一笔。

自清代至民国时期,北京城畜鸽佩哨成为一种风气。上至王公贵族、八旗子弟,下至贩夫走卒,无不以畜养一盘(群)鸽子,再佩带或收藏几把名家的鸽哨为荣。戏剧大师梅兰芳、同仁堂乐家、“京城第一玩家”王世襄等均是养鸽和收藏鸽哨的名家。

挂上不同种类和数量的鸽哨,可搭配出不同的音效。

说起鸽哨,没见过实物的人并没有概念。其中的讲究颇多,传统的北京鸽哨分为四大类,即葫芦类、联筒类、星排类、星眼类,共有35个品种。不同类别的发音也不相同,联筒清脆,葫芦浑厚。鸽哨的发音有着严格的要求,每把哨的主音之间的差距,或为大二度,或为小三度,这样才会产生和声效果。鸽哨无论大小,都必须薄如纸,体轻似叶。

王世襄,北京人,著名收藏家,文物鉴赏家,学者。

放飞一盘鸽子一般有二三十只,挂上不同种类和数量的鸽哨,搭配出不同的音效,鸽群便会在空中“演奏”出美妙的和声,宛若一支“空中乐队”。而谁家的鸽哨音色搭配得讲究,拥有名家鸽哨的数量多少,也是衡量玩家水平高低的标志。

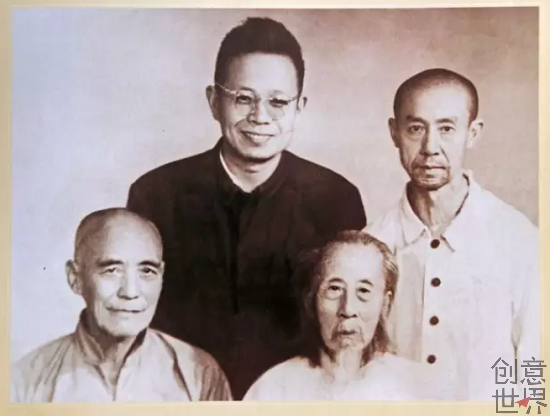

鸽哨名家吴子通(前左)、陶佐文(前右)与王世襄(后左)、王熙咸(后右)合影,拍于1960年北京。

制哨之家,都在哨的底部刻上字作为标志。据文物专家考证,北京制哨名家首推嘉庆初年的“惠”字。此后有“永”“鸣”“兴”,称为“前四家”。老永之子小“永”“祥”“文”“鸿”,称为“后四家”,合起来号称“八大家”。如今各家姓氏多不可考证,只有在70年前“祥”“文”“鸿”三家还定制鸽哨。其姓名分别为周春泉、陶佐文、吴子通。王世襄先生曾在书中记载:小“永”卒于1932年,“祥”“文”“鸿”三家谢世的年代均在“文革”前后,从此精制鸽哨后续无人。

王世襄先生写给张宝桐的诗。

让人庆幸的是,精制鸽哨并未完全断绝,“文”字陶佐文老先生有一位传人,经过20多年的操刀实践,不仅技艺达到名家制作水准,而且品种上还有创新。这个人正是张宝桐。原来,陶佐文无妻室儿女、孑然一身,就居住在北京宣武门内国会街龙泉寺下院观音寺,而张宝桐的家也住在同一院落。从六七岁起,张宝桐时常为陶老跑跑路,买买东西,陶老也教他读书写字。张宝桐父亲爱养鸽子,与陶佐文交往颇深,因此张宝桐从小就跟在陶老身边耳濡目染,十几岁便正式开始学习制哨,深得真传。后来陶老年迈体衰,张宝桐照顾他生活直至1968年病逝,前后有十几年之久。

张宝桐创新鸽哨被王世襄先生命名为“旁崽二筒”。

张宝桐在纺织局职工大学毕业后,又去交大进修,学有所长、成为北京第三印染厂的工程师。但他对陶老和鸽哨一往情深,工作之余最大的爱好,就是拿起陶老留给他的工具精心制作鸽哨。无独有偶,张宝桐又得到了“哨痴”、鸽哨收藏家王熙咸先生的鼓励和器重,对鸽哨文化有了更全面的理解和认识。在两位大师的熏陶下,张宝桐精工细作的“文”字鸽哨,受到海内外玩家和收藏家的一致好评。

“文”字鸽哨的特点是,哨口后额圆浑,一顺而下,呈流线型,前脸稍尖,这样可以减少空气的阻力,减轻鸽子的负荷,线条也显柔和。在相同材质上,“文”字鸽哨与其它几家相比重量最轻。特别是“文”字鸽哨做工精细,所创全竹截口葫芦,令各家为之赞叹。这些张宝桐全部传承过来,而且还创作出新型“二筒”哨,被王世襄命名为“旁崽二筒”。王世襄称赞道:张宝桐制作的鸽哨在“文”字基础上有创新,应为“八大家”之外的第九家。从此,张宝桐所制鸽哨的底部有了“桐”字。王世襄高兴之余,作诗云:“惠永兴鸣迹已空,文祥佳制亦难逢,薪传谁竟牟陶叟,哨底精刻小字桐。”如今,张宝桐制作的“桐”字鸽哨备受藏家关注,也被美国芝加哥菲尔德博物馆收藏。

将火绘技艺用于葫芦类鸽哨上。

“谁借风铃响,朝夕声不休。”随着人们生活方式的转变,盘旋在北京上空的鸽群,伴随着悦耳的哨音渐渐远去。然而,今年67岁的张宝桐早已有了自己的徒弟,他带着徒弟们依然坚守、延续着这门手艺。他们要让着悠扬的哨音,永远唱下去……

网友观点