对读书的热爱与痴迷,贯穿习近平的人生轨迹。从梁家河的窑洞到清华大学的课堂,从基层工作到治国理政,习近平一路走来,始终把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求。

“我爱好挺多,最大的爱好是读书,读书已成为我的一种生活方式。”2013年3月,习近平总书记在接受媒体采访时这样说。

对读书的热爱与痴迷,贯穿习近平的人生轨迹。从梁家河的窑洞到清华大学的课堂,从基层工作到治国理政,习近平一路走来,始终把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求。世界读书日到来之际,本期节目与你一起,了解总书记读书的故事。

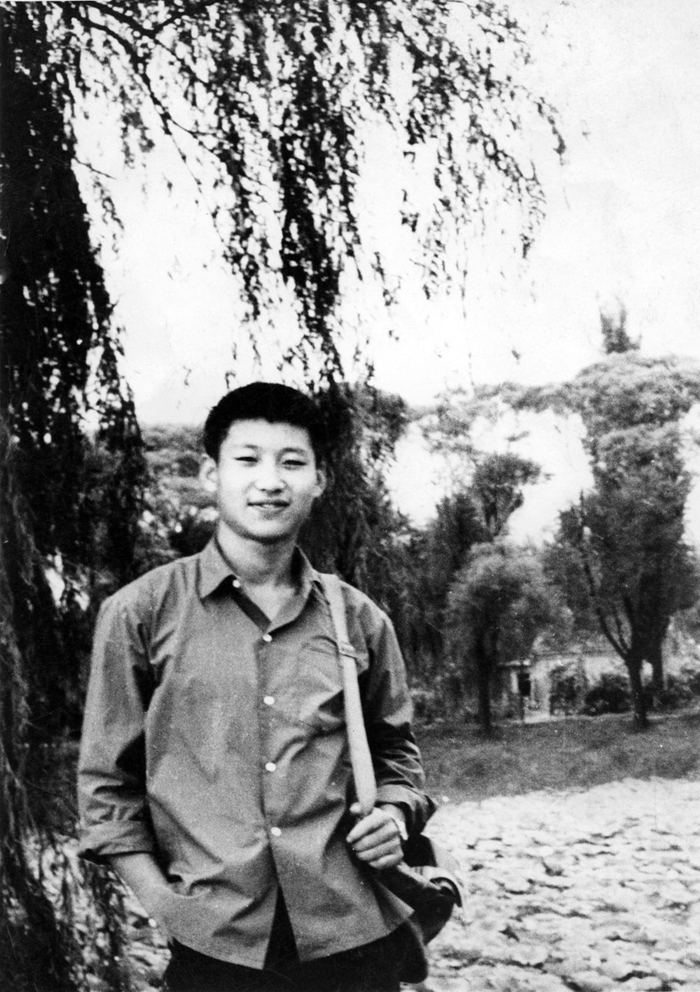

1969年1月,当时还不满16岁的习近平来到地处黄土高原的延川县文安驿公社梁家河大队插队。从此,这片充满希望的热土上,留下了青年习近平工作、学习的身影。

在梁家河村村口,有一块写着“知青淤地坝”的石碑,向人们讲述着知青与村民并肩战斗、打坝造田的往事。一次打坝时,习近平没有手套,直接用手抓住夯石的绳子,再用全身力气往下砸黄土,一天的工夫,他的手掌磨得全是水泡。“不管有多苦多累,他从来不‘撒尖儿’(偷懒)。”村民石春阳说。

彼时的梁家河因为不通电,天黑后不久,忙活了一整天的人们就早早地进入了梦乡。但在沉沉的夜色中,总有一盏灯火,透过窑洞浅浅的窗棂,在暗夜中熠熠生辉。这盏灯火,来自习近平的窑洞。

德国作家歌德晚年最成功的文学巨著《浮士德》充分肯定了人的价值,对人的认识力量和创造力量作了高度的评价。为了读到这本名著,习近平曾步行30里去借书。

在窑洞的灯火下,在黄土高原的山坡上,到处都留下了习近平读书的身影。他四处找书来读,以至于“当时的文学经典,能找到的我都看了”。延川当地创办的一份文学报《山花》,也进入他的阅读范围。通过《山花》,他认识了后来成为著名作家的路遥,两人曾彻夜长谈。

在干涸的黄土高原上,书籍似涓涓细流,浸润着青年习近平的心田,而他也用自己的方式,让这股涓涓细流汇聚成了改变更多人命运的知识海洋。

1975年,习近平被清华大学录取,离开梁家河。但读书这个爱好始终伴随着他,并逐渐积淀为治国理政的大智慧。党的十八大以来,习近平总书记多次在不同场合分享他的读书故事,并强调读书学习的重要性。

推广全民阅读,建设“书香中国”,犹如点亮一座灯塔、撒播一捧种子、开凿一眼清泉。如今,全民阅读已蔚然成风,氤氲书香正飘满中国。

监制:刘刚

出品人:孙志平

制片人:樊华、张平锋

统筹:韩珅、王志斌

编导:曹彦语

记者:孙波、陈昌奇、吴鸿波、王承昊

包装:夏勇

海报:叶静(实习)

新华社音视频部制作

新华通讯社出品