电影《血,总是热的》于1983年上映,影片聚焦当时中国经济体制亟需变革的大背景,呈现企业改革中遇到的重重阻碍。

改革开放之初,百业待兴。根据同名话剧改编的电影《血,总是热的》于1983年上映,影片聚焦当时中国经济体制亟需变革的大背景,呈现企业改革中遇到的重重阻碍。

观众都看得出,影片里的“江南市”有当年上海的影子。那时,改革还是初步的、探索性的。经济效益低下、分配中的平均主义、吃“大锅饭”等弊端依然存在。

多年后,电影《血,总是热的》仍被许多人评为“最震撼的改革题材影片”。实际上,电影的故事只能算是抛出了问题,企业的改革难在哪儿?又是如何渐进突破的?

电影在争议中上映

“有人说,中国的经济体制像一架庞大的机器,有些齿轮已经锈住了,咬死了,可只要用我们的血做润滑剂,这话已经说烂了,不时髦了,没人要听了,可无论如何,我们的血总是热的。”

电影《血,总是热的》尾声,江南市凤凰印染厂厂长罗心刚的这一场独白戏,拍摄于上世纪80年代的上海丝绸印染一厂。摄制组在狭小的院子中间搭了个60多平方米的大阳台。100分钟的影片,似乎前95分钟,都在为罗心刚的这段临别赠言做铺垫。

今年2月,影片主演、著名表演艺术家杨在葆去世,无数网友发出的悼念视频中,仍然不忘他的这段经典独白。

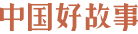

△1984年,《血,总是热的》入围第34届柏林电影节主竞赛单元,主创人员在柏林参展,左三为主演杨在葆,右二为编剧宗福先

编剧宗福先、贺国甫曾是上海工人文化宫戏剧创作小组的青年工人作家。不久前,他又看了这部电影。

宗福先回忆,“电影出来以后争议很大。有一些人认为这部电影不适宜放映,还有一些认为这部电影很好。”

反对的是什么样的人?宗福先解释说:“他们认为这部电影太消极,其中有一句台词分量很重,就是电影里杨在葆最后的那段独白里,有一句‘中国没有退路’。有人就批判,中国那么大好形势,怎么叫‘没有退路’了?”

为什么会有这样一部电影?

1979年,中国文学艺术工作者第四次代表大会召开,在话剧创作上颇有成就的32岁上海工人宗福先到会参加。

“就在这次文代会期间,去拜访了当时的一机部副部长孙有余。孙有余是30年代入党的老党员,他说我们几个人都是从工厂里出去的,希望能用我们的笔,反映工业战线的一些问题。”宗福先说。

△接受采访过程中,宗福先翻看当年的采访笔记(总台央广记者王娴摄)

宗福先称,听了那一番话,“当时我全身的热血都在沸腾,我觉得这么一位高级领导干部、老共产党人,对这个问题有清醒的认识,有深重的责任感。”

也正是如此,他来了灵感,电影的名字《血,总是热的》由此而来。

改革之始非“改革”,是“企业整顿”

作为上海热处理厂的一名工人,宗福先写起这部剧本来得心应手,里面很多情节就是他的老本行、他的工作体验。

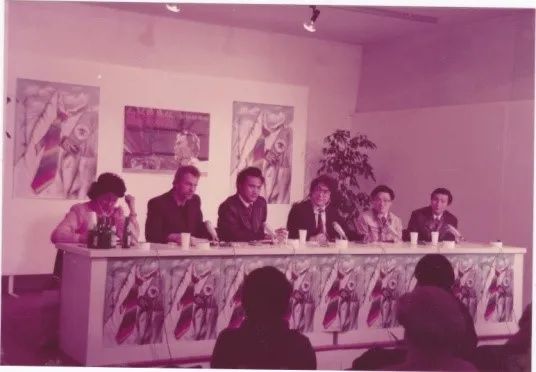

△《血,总是热的》剧本手稿(总台央广记者王娴摄)

“修设备没有按计划来,只好把破外壳重新换上;工业体系考核只看产值,不管利润;手工印花产量低却卖得好,谁也不看好;边角料做成丝绸手绢在涉外饭店卖给外商,卖得好却违规……”

再次重温这部老电影中的桥段,75岁的张林俭还是有点着急。“我看完以后,觉得那不是改革,什么东西都没改,只是说了当时的国有企业碰到的问题,应该要改。”张林俭说。

张林俭曾担任上海市仪表电讯工业局局长,后来又做了上海仪电控股集团公司董事长,他亲历了40年前起步的上海国有企业改革历程。张林俭表示,“起步阶段,其实不能叫改革,而是‘企业整顿’。”

△张林俭接受总台记者采访(总台央广记者王娴摄)

改革开放初期,乡镇企业异军突起。与此同时,国有企业也在通过完善国家和企业的分配关系等,提高效益,但要进一步解决经济体制深层次的弊端,改革还需要更深入。

张林俭毫不讳言,即便实行过各种形式的承包责任制,国有企业仍然背着沉重的包袱,深陷窘境。“在还没有宣布进入市场经济以前,竞争对手已经来了。”张林俭说。

困难似乎更加明晰,但改革的突破并不容易。

更大力度的摸索

1992年,党的十四大召开,明确中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。上海的企业界进行着更大力度的摸索。

对此,张林俭表示,“市场经济体制环境是什么?这个问题是非常重要的。竞争、优胜劣汰,淘汰以后怎么办?人怎么办?资产怎么办?债务怎么办?实际上这不是企业改革,是社会体制改革,是相应的社会保障体系的建立。”

社会保障体系建立、医疗保险方案、社会保险方案、破产条例、劳动合同……一切从无到有。

△“上海仪电”企业改制——上海仪电控股(集团)公司成立揭牌仪式现场(受访者供图)

震动中的“震撼”

改革继续推进,改革对个人的影响更加凸显。

国企职工早已习惯了端“铁饭碗”,却在1997年前后,不得不在改革浪潮中下了岗。

“我爱人那时在纺织局,我主动打电话给纺织局局长、书记,和他们说让我爱人下岗。我必须要这样。只有这样,大家才能相信你。”张林俭表示。

接下来,就是寻找一切门路“再就业”。医院护工、居委会家电维修、家政服务、超市收银、补习班小饭桌……“这是涉及千家万户生活的问题。我搞了一个100多人的就业指导员队伍,看上海哪里要人,千方百计让他们再就业。”张林俭说。

△帮助下岗职工进行再就业(受访者供图)

在张林俭的讲述里,改革环环相扣。但讲到这里时,他停顿、哽咽了。

“印象最深的是下岗工人,我去组织他们到社区服务。一个工人走到我面前说,他说‘现在下岗了,我能不能申请入党?’我当时真的非常感动,这说明我们党在群众当中的威信。”张林俭说。

从上海,到全国;从企业,到全局

这之后的风起云涌,这之后的波澜壮阔,从上海,到全国;从企业,到全局。

张林俭:第二阶段实际上是什么?是市场经济带来了大环境的改革,真正推动了企业改革。真正大的震荡、大的改革是后面“改公司”,那个变化就大了。

记者:一开始改革的推进这么困难,您怎么能一直坚持下来呢?

张林俭:我认为只有这一条路。国家现在这么强大,如果没有当初这么大决心的改革,哪可能有今天的基础啊。

今年年初,《上海市贯彻〈国企改革三年行动方案(2020-2022年)〉的实施方案》正式发布。上海将培育一批符合国家战略、市场认可度高的科技创新企业,建立上市资源后备库,新增10家左右企业在科创板上市……

如今,深化国有企业改革的探索仍在推进。

回头看,电影里的冲突和矛盾早已不是问题。如何对待和解决发展中不断出现的新问题?也许剧作家宗福先的体会可以算是一种答案。

“永远做一个乐观的现实主义者,因为你生活在现实中,现实是不可违抗的,可同时你又是乐观的,努力想改变这样的现状,我相信一定会越来越好。我们就是要守望我们的理想。庆幸社会上仍然有这么大一批坚守自己理想的人,他在心底坚守着这样的信念,才能在改革开放这条路上继续走。”宗福先说。