在交通管理这个平凡的岗位上,苏俊栓一站就是36年。笔挺的身姿,一尘不染的警服,他始终用心做好每一个交通手势,疏导好经过的每一辆车,护送好、服务好路过的每一个人。

今年74岁的苏俊栓,

两鬓添了几丝白发,

脸上的皱纹明显起来,

可那双凌厉的眼睛,

依然折射出一身挺拔的傲骨。

从1971年

第一次走上交通指挥岗台,

到2008年退休,

在交通管理这个平凡的岗位上,

他一站就是36年。

笔挺的身姿,

一尘不染的警服,

他始终用心做好

每一个交通手势,

疏导好经过的每一辆车,

护送好、服务好

路过的每一个人。

苏俊栓那颗赤诚的心,

从来没有改变过……

干一行爱一行

干一行就干好一行

在20岁之前,一直生活在河北省曲阳的苏俊栓,回想起小时候扛麻秸秆的场景,还是会唏嘘,因为那段日子太苦,但也让他学会了珍惜。

当1968年有机会能入伍成为一名战士时,苏俊栓毫不犹豫报了名。三年服役期满后,他接到组织通知:转业到北京市公安交通管理局。

那个晚上,苏俊栓高兴地彻夜未眠......

当他穿上警服,站上首都的交通岗台,当他打出第一个手势,那是一个青年伸手触碰到梦想时第一次产生的实感。

所以,这么多年来,苏俊栓一走上岗台,总有一种神圣的使命感和敬畏感:北京是祖国的首都,许多中外游客到这里旅游观光,交警在路面上执勤,就是中国的名片,要时时刻刻展现出一流的素质形象。

苏俊栓对自己的要求非常高,近乎苛刻:“从站岗的第一天起,我就要求自己站上去时就要像小老虎一样,精气神儿得亮出来。”

马路上,车流中,日复一日,年复一年,挥臂、转体、摆头、喊话,就是在这平凡辛苦、简单枯燥的岗位上,苏俊栓练就了挺脖颈挺胸挺膝盖、眼睛大睁、两肩自然下垂的“竹板功”。

不管执勤环境多么恶劣,他都坚持做到“四个一样”:好天气、坏天气一样,查勤在与不在一样,交通高峰、平峰一样,刚上岗时、快下岗时一样。

有人说他是“岗台上活动的雕像”,每一个动作像是用标尺比着做出来的一样。盛夏雷鸣,雨下得很大;寒风呼啸,雪下得很厚,落在街面上,也落在他的身上。那般场景,从不浪漫,让人只觉钦佩。

“我有几次经过苏老站岗的路口,他总是笔挺地在岗台上指挥交通。有一次下大雨,他也是精神抖擞地站在岗台上,动作没有丝毫变形。”曾经在交管局工作过的李聃感慨道。

“咱是人民警察,

就应该为老百姓服务”

“保持道路畅通,让群众早晨多睡一分钟,下班早回家一分钟”是苏俊栓的愿望。无论在哪个岗点,他就像一根定海神针,由他指挥的路口,很少发生拥堵情况。

在远处透过摄影记者的镜头观察苏俊栓,他的执勤动作节奏非常快,一双手指挥东西向车流,一双眼已经在扫视南北车道;信号灯一变,苏俊栓人的位置也跟着变,自动聚焦的镜头都跟不上他灵动的身影。

上世纪80年代,他曾在车公庄路口当岗长。彼时的车公庄路口机动车高峰小时流量达8000多辆,非机动车近2万辆,是交通流量比较大的平交路口之一。

“你就是干交警的,那就得研究工作才行。”苏俊栓在站岗执勤中,会一直琢磨司机和行人的心理,琢磨如何提高路口通行能力。

他发现,当绿灯一灭黄灯亮时,已经越过停车线的车辆经常在路口犹豫不决,严重影响路口畅通。

针对这种情况,苏俊栓及时打出带车手势,请司机放心通过,在短短的黄灯期内能多放10多辆车,一个小时就是200多辆,路口通行能力大大提高,他还归纳提炼出了一套科学有效的交通指挥方法。

1992年,市局将他的指挥法命名为“苏俊栓指挥法”,同年,公安部交管局专门发文在全国交管系统中推广。

时至今日,人们或许对他总结的顺口溜仍旧印象深刻:“要让车辆跑得快,多打手势往前带”。

在交管领域,苏俊栓无疑走到了业内前列,在积极向上的精气神和专业性之外,更能打动人心的,是他对人民群众的真诚。

苏俊栓始终认为:“咱是人民警察,就应该为老百姓服务。只要是对党对人民有益的事,再苦再累我都愿意干!”

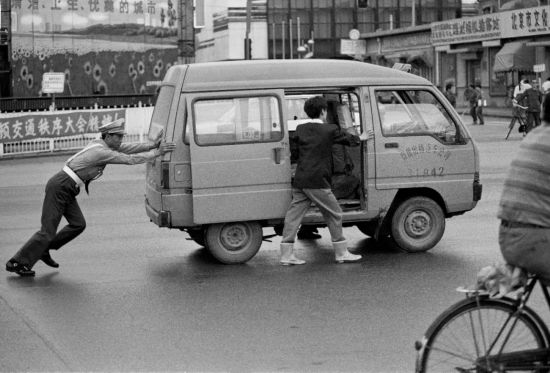

1996年9月西长安街六部口苏俊栓帮群众推车

面对违规者,苏俊栓采取多开导,多劝阻,少惩罚,少批评,在一次次和老百姓面对面真诚的交流中,他和很多人成为了朋友。

苏俊栓有一辆骑了三十多年的“飞鸽”牌大28自行车,是修了又修,补了又补。雨天驼过老人和孩子,借给过很多路人处理急事,苏俊栓骑着它给人送过丢失的驾驶本,骑着它跑了30多公里送过迷路的孩子.......

一年冬天的傍晚,苏俊栓刚要下班回家,突然看到路边两个小男孩边走边哭,就马上走了过去询问,原来是兄弟二人走丢找不到家,已经一天没吃东西了。

苏俊栓先到商店给孩子们买了吃的,等他们吃饱了,帮助两个不明方向的孩子回忆自己熟悉的地点。一直到深夜,苏俊栓背着小的、拉着大的,从前门到五棵松又到永定路,辗转了多地终于找到了他们的家。

谁都有深陷泥潭的时候,谁都有举目求助的时候,在首都的每条路面上,总会有温暖的交警,一次次经过你的生活。

“我就喜欢这三尺岗台”

苏俊栓的身上并无年老的感觉,任身边世事流转,不变的是他一如既往对工作的热爱,甚至是“痴迷”。

工作期间,苏俊栓节假日未休一天,即使下了岗台,他都主动加班,去巡逻,去看监控,没有中场休息,也没有丝毫疲态。

几十年过去,时间仿佛在他的身上停滞了。到过苏俊栓家里的人,更有体会:家里吃穿用度完全和80年代的时候一样。

桌子上是在电影里才会出现的老式暖壶。睡的是从年轻时就睡的硬板床,叠成“豆腐块”的被子,蓝格床单,底下还铺着令人倍感亲切的牡丹花床单......

桌子上还有两个80年代的工作笔记本,里面夹着一个字条,上面写着苏俊栓的信仰:“永远听党话,永远跟党走......"

苏俊栓对物质生活的抽离源于把自己的全部奉献给了工作,也就意味着家里的一切重担交给了妻子。“我的妻子非常能干,但跟着我受了一辈子的苦。”退休后的苏俊栓开始照顾家庭,照顾妻子。

让苏俊栓更遗憾的是从没有陪伴过女儿和儿子一次,说到这里的时候,他停顿了:“我有一次回家,女儿说爸爸怎么还不走啊,我们都要睡觉了......”

在孩子们的内心,对自己的父亲是陌生的,即使父亲在家里也是三句话不离本行,一工作起来,更不会顾及自己。

他为了实现“在岗一分钟、负责60秒”,一旦上岗他从来不喝水,以减少离岗去卫生间的次数。2004年苏俊栓被诊断患膀胱癌,他做完手术休息了3天就返回单位:“只要我能站起来,就得去岗台上。”

很多年轻人无法理解,但是于苏俊栓那一辈人而言,这不只是一份职业,而是一种责任与情怀。

“我就喜欢这三尺岗台,我离不开老百姓,离不开这里。”苏俊栓曾经多次婉拒了走上领导岗位的机会。

他将名利看得很淡,只想着专心做着自己热爱的事情。即使后来荣誉铺天盖地而来,苏俊栓始终将自己放得很低很低,即使成为人大代表,开会时也是带着装备,这样散会后他能随时上岗。

生命渐阔,时间带走了一些东西,有些东西却始终留在心底,变得日久弥新。

在岗台上的最后一天,苏俊栓像往常一样,动作标准有力,等到最后一个手势,他偷偷地将动作放缓,直至最后一秒:“说好是一辈子,差一分,一秒,都不算一辈子。”

他太爱这三尺岗台了,退休多年,他还是会常常梦见自己突然出现在岗台上,手抬不起来做动作,一着急就醒了。

有时苏俊栓经过路口,看到有青年民警动作不规范,都上前去给青年民警讲动作要领,他中气十足,带着家乡口音,却不容置疑,所有人都心服口服。

苏俊栓为青年民警示范动作

对于树立良好执勤形象这一点,苏俊栓是严厉的师傅:“这是交警的基本功,每个动作都要重复上万次,并且每一次都要像第一次做那样认真。”

交管局中心区支队副支队长国铁钢跟了师傅苏俊栓五年,他回忆,刚刚从警时自己的执勤动作拖泥带水,下班被师傅叫住去后院横平竖直单练。师傅对他说:“小国啊,你执勤的形象要和中南海的红墙相匹配。”

“当时这句话份量非常重,让我从心底认识到我的执法形象的重要性。现在工作一板一眼零差错就是得益于师傅传授的‘在岗一分钟,负责60秒’的严谨负责的工作态度。”国铁钢说。

如今,苏老已经74岁,

白发爬上头,

然而他承载着一代人的情怀。

跨过世纪的他们,

或悄然迈上公交车,

或蹒跚走在街头。

可每次经过长安街,

都会望向仅存的两个三尺岗台,

那里一直有人在挺拔坚守。

然后继续带着心底的热爱和骄傲,

最终汇入熙熙攘攘的人流之中......

他们不再年轻,也不会老去。