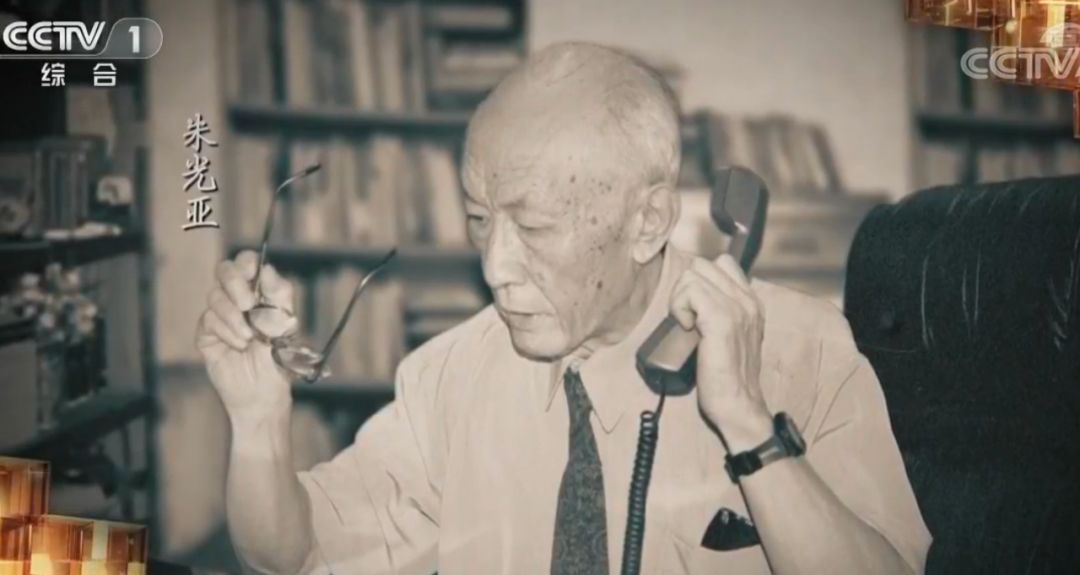

十年前的今天,2011年2月26日,“两弹一星”元勋朱光亚在北京溘然长逝……

十年前的今天

2011年2月26日

“两弹一星”元勋朱光亚

在北京溘然长逝

1949年新中国初立

在美留学的他毅然选择回国

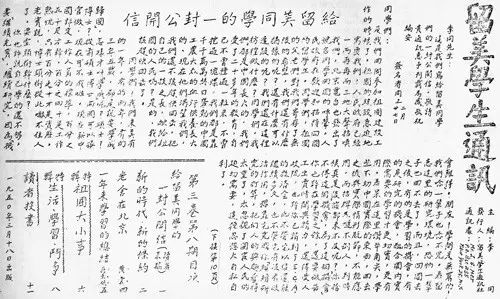

回国前,他牵头与51名留美同学联合撰写

《给留美同学的一封公开信》

以肺腑之言呼唤海外学子回国参加建设

这封信在欧美留学生中间产生了极大反响

程开甲第一眼看到这封信的时候

就打定了主意

“是的,我们该赶快回去了”

同学们:

是我们回国参加祖国建设工作的时候了。祖国的建设急迫地需要我们!人民政府已经一而再再而三地大声召唤我们,北京电台也发出了号召同学回国的呼声。人民政府在欢迎和招待回国的留学生。

同学们,祖国的父老们对我们寄存了无限的希望,我们还有什么犹豫的呢?还有什么可以迟疑的呢?我们还在这里彷徨做什么?

同学们,我们都是在中国长大的,我们受了20多年的教育,自己不曾种过一粒米,不曾挖过一块煤。我们都是靠千千万万终日劳动的中国工农大众的血汗供养长大的。现在他们渴望我们,我们还不该赶快回去,把自己的一技之长,献给祖国的人民吗?是的,我们该赶快回去了。

你也许说自己学的还不够,要“继续充实”、“继续研究”,因为“机会难得”。朋友!学问是无穷的!我们念一辈子也念不完。若留恋这里的研究环境,恐怕一辈子也回不去了。

而且,回国去之后,有的是学习的机会,有的是研究的机会,配合国内实际需要的学习才更切实,更有用。若呆在这里钻牛角尖,学些不切中国实际的东西,回去之后与实际情形脱节,不能应用,到时候,真是后悔都来不及呢!

早一天回去,早一天了解中国的实际政治经济情况,早一天了解人民政府的政策,早一天参加实际的工作,多一天为人民服务的机会。现在祖国各方面都需要人才,我们不能彷徨了!

一点也不错,祖国需要人才,祖国需要各方面的人才。祖国的劳动人民已经在大革命中翻身了,他们正摆脱了封建制度的束缚,官僚资本的剥削,帝国主义的迫害,翻身站立了起来!

从现在起,他们将是中国的主人,从现在起,四万万五千万的农民、工人、知识分子、企业家将在反封建、反官僚资本、反帝国主义的大旗帜下,团结一心,合力建设一个新兴的中国,一个自由民主的中国,一个以工人农民也就是人民大众的幸福为前提的新中国。

要完成这个工作,前面是有不少的艰辛,但是我们有充分的信念,我们是在朝着充满光明前途的大道上迈进,这个建设新中国的责任是要我们分担的。

同学们,祖国在召唤我们了,我们还犹豫什么?彷徨什么?我们该马上回去了。

同学们,听吧!祖国在向我们召唤,四万万五千万的父老兄弟在向我们召唤,五千年的光辉在向我们召唤,我们的人民政府在向我们召唤!

回去吧!让我们回去把我们的血汗洒在祖国的土地上灌溉出灿烂的花朵。我们中国要出头的,我们的民族再也不是一个被人侮辱的民族了!

我们已经站起来了,回去吧赶快回去吧!祖国在迫切地等待我们!

编者注:节选自《给留美同学的一封公开信》

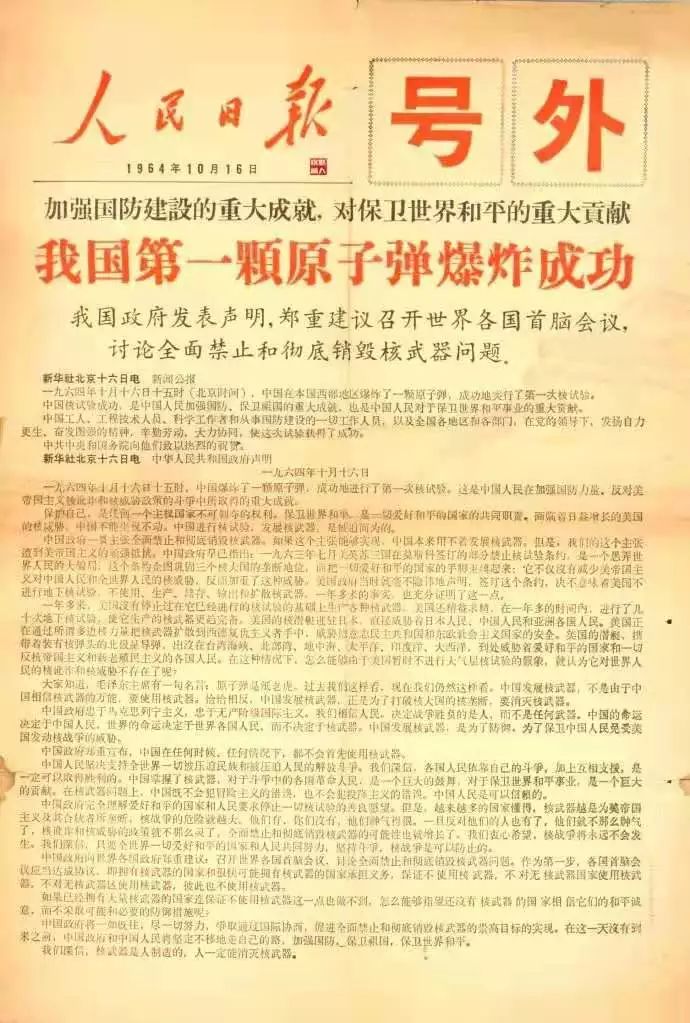

1964年10月16日

我国自行研制的第一颗原子弹成功爆炸

他望着腾空跃起的蘑菇云

禁不住潸然泪下

不到三年,他和同事们

又将中国带入了氢弹时代

1999年9月18日

他和其他22个名字一起

被授予“两弹一星功勋奖章”

2011年2月26日

雪落北京,天地缟素

他永远地离开了脚下这片深爱着的热土

今天是朱光亚逝世10周年纪念日

让我们再读他的故事

一起缅怀他

怀揣“造弹”梦想

却遭当头一棒

1945年夏,美国在广岛、长崎两地投下原子弹,加速了日本投降进程。抗日战争胜利后不久,物理学家吴大猷(yóu)、化学家曾昭抡、数学家华罗庚商议赴美考察、学习原子弹的相关技术。年轻学者朱光亚与李政道被吴大猷选中同行。

1946年9月,他们在华罗庚带领下赴美,与先前到达的曾昭抡会合。一见面,曾昭抡就连连摇头:“嗨,在美国学习原子弹技术是没门了,你们就各奔前程吧。”

△1946年刚刚赴美的朱光亚

原来,美国政府对这一高新技术领域采取技术封锁,规定凡是与原子弹有关的科研机构,包括工厂,外国人均不得进入。此外,由于国民党政府忙于打内战,政治局面和经济形势混乱不堪,承诺的研制经费也随之落空。

现实令朱光亚醒悟:旧中国不可能搞出原子武器。美国任何时候也不会帮助中国发展尖端科学技术。

留美潜心研究核物理

25岁获博士学位

考察热望破灭后,几人无奈地决定分别进入美国的研究机构或大学学习。1946年9月,朱光亚进入密歇根大学,一边作为吴大猷的助手做理论物理课题,一边攻读博士学位,学习实验核物理——与“原子弹之梦”最接近的研究领域之一。

△朱光亚在美国学习时留影

这个“做起实验来很拼命的人”连续四年获得奖学金,各科成绩全是A。在校时,教授常夸奖他的考卷工整、娟秀,“看起来是享受”。

1947年开始,他在世界著名物理期刊《物理评论》上连续发表英语论文。核物理这个新兴学科前沿,留下了中国人的足迹。1949年秋,25岁的朱光亚通过了博士学位答辩。

△1947年在美国学习时留影

学术上表现突出,又在学校合唱团指挥合唱,朱光亚在同学们中间很有号召力。他不仅是本校中国留学生会的主席,还在当时留美中国学生中规模最大的社团中担任分会会长。平日里,他常组织大家围坐在草坪上宣读家信,传递国内消息。

新中国成立后

目标只有一个:赶快回国

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立。消息传来,旅美留学生们无不欢欣鼓舞。这时,是回国参加祖国建设,还是滞留美国,或者是去台湾,成了每一个中国留学生需要思考的重要问题。

1949年11月、12月间,朱光亚与进步同学一起组织召开中国留学生座谈会,介绍国内情况,动员大家“祖国迫切地需要我们!希望大家放弃个人利害,相互鼓励,相互督促,赶快组织起来回国去。”

他们还用《打倒列强》歌曲的曲调,自编了《赶快回国歌》,每次聚会都要齐唱“不要迟疑,不要犹豫,回国去,回国去。祖国建设需要你,组织起来回国去,快回去,快回去。”

△1950年3月18日《留美学生通讯》刊登《给留美同学的一封公开信》

1949年年底,朱光亚牵头组织起草了《给留美同学的一封公开信》,并送给美国各地区中国留学生传阅、讨论、联合署名,到第二年2月下旬,已有52名决定当时回国的留学人员签了自己的名字。

就在这封信3月18日刊登于《留美学生通讯》之前,朱光亚已拒绝美国经济合作总署的救济金,匆匆告别正处在热恋中的女友,登上了驶向新中国的“克利夫兰总统”号轮船。

“人必真有爱国心,

方可以用大事。”

半个多世纪过去了,读这样一封信,我们似乎依然能听到一个年轻科学家怦怦跳动的心音,感受到“漫卷诗书喜欲狂”的自豪和喜悦。

正是在朱光亚这样一批爱国知识分子的精神感召下,数以千计的海外学子包括许多才华横溢的科学家,纷纷放弃国外优厚的物质待遇和良好的科研条件,义无反顾地回到了祖国怀抱。

1950年,回国仅4天,25岁的朱光亚就站在了北京大学物理系的讲台上。他是当时北大最年轻的副教授,主讲光学和普通物理。此间,商务印书馆出版了他的专著《原子能和原子武器》,这是中国当时系统论述核武器知识的学术著作之一。

△朱光亚(右)任教期间

如果说初回国时繁重的教学任务几乎要让这个年轻人忘记了“原子弹之梦”,朝鲜战争则再一次提醒他,大国掌握超级武器的重要性——1952年,朱光亚被选作板门店谈判的翻译,亲眼见到美方谈判代表的嚣张。当时,虽然在常规战场上已经开始失利,但因为有核武器作底牌,美方代表仍非常强硬,谈判异常艰难。

这让朱光亚如芒刺背:年轻的共和国要想真正独立,不受人欺侮,必须拥有强大的现代化国防!

“我这一辈子主要做的就这一件事

——搞中国的核武器。”

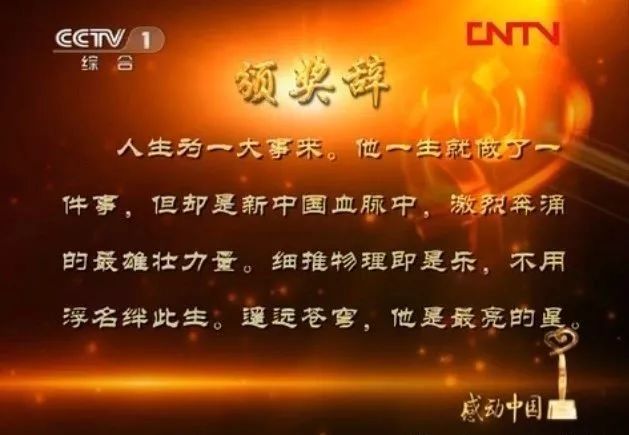

“人生为一大事来,他一生就做了一件事,但却是新中国血脉中激烈奔涌的最雄壮力量,细推物理即是乐,不用浮名绊此生,遥远苍穹,他是最亮的星”,这是感动中国组委会给朱光亚的颁奖辞。

“一生就做一件事”,这句话的原创者,正是朱光亚。他说:“我这一辈子主要做的就这一件事——搞中国的核武器。”可这件事情不寻常——那是惊天动地的一件事,改变世界的一件事!那是让中国人扬眉吐气、挺直脊梁的一件事!

1959年6月,中苏关系恶化,苏联方面拒绝按协定向中国提供原子弹样品和技术资料。中国唯有决定“自己动手,从头摸起”。在此背景下,当时的核武器研究所急需一位负责原子弹产品的“科学技术领导人”。

时年35岁的朱光亚就这样挑起了重荷。王淦(gàn)昌、彭桓武、郭永怀、程开甲,这些在当时就已出名的科学家,还有陈能宽、周光召等一批科技骨干,都是在朱光亚的建议下加入进来,组成了中国核武器研发的“黄金阵容”。

这期间,朱光亚主持起草了被誉为原子弹发展的“两个纲领性文件”。毛泽东对此做出重要批示:“很好,照办。”

克服了众多困难、冲破了众多封锁,1964年10月16日15时整,大西北戈壁滩一道强光闪过,中国自行研制的第一颗原子弹成功爆炸。

望着腾空跃起的蘑菇云,朱光亚潸然泪下。当晚,一向少言寡语的他在庆功宴上喝得酩酊大醉,这是他一生中唯一一次醉酒。

第一颗原子弹爆炸成功后,朱光亚紧接着又开始组织实施机载核航弹爆炸试验和导弹运载核弹头爆炸试验,分别取得成功,实现了我国原子弹研制的“三级跳”计划。接着,他又组织力量,获得了氢弹试验的成功。

△1993年秋,朱光亚在新疆罗布泊实验基地。

朱光亚的人生编年表上,出现最多的一句话是“主持某次核试验取得成功”。然而,常人很难想象他是如何“主持”的。我国一共进行了40多次核试验,朱光亚曾经30多次亲临现场,早期还曾进入爆后坑道实地观察。爆后坑道余温犹存,放射性剂量很大,随时伴有塌方……

朱光亚还组织实施了核电站筹建(如秦山核电站)、核燃料的生产以及放射性同位素应用等项目的研究开发计划,参与了国家高技术研究发展计划(即著名的“863计划”)的制定与实施,参与了中国工程院的筹建工作,且在1994年以全票当选为中国工程院首任院长。

1996年,他获得了“何梁何利基金科学与技术成就奖”的100万元港币奖励。拿到奖金支票后,他马上就捐给了中国工程科技界的工程科技奖奖励基金,反复叮嘱,此事千万不要张扬出去。攒了4.6万多元稿费,他也捐给了中国科协的一个基金会,而自己节省到经常拿台历反面写东西。

1999年,中共中央、国务院、中央军委决定,授予他“两弹一星功勋奖章”。

2004年12月,国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准将我国国家天文台发现的、国际编号为10388号小行星正式命名为“朱光亚星”。2011年2月26日10时30分,朱光亚因病溘然长逝,享年87岁。雪落北京,天地缟素。朱光亚魂归“朱光亚星”,永耀苍穹。