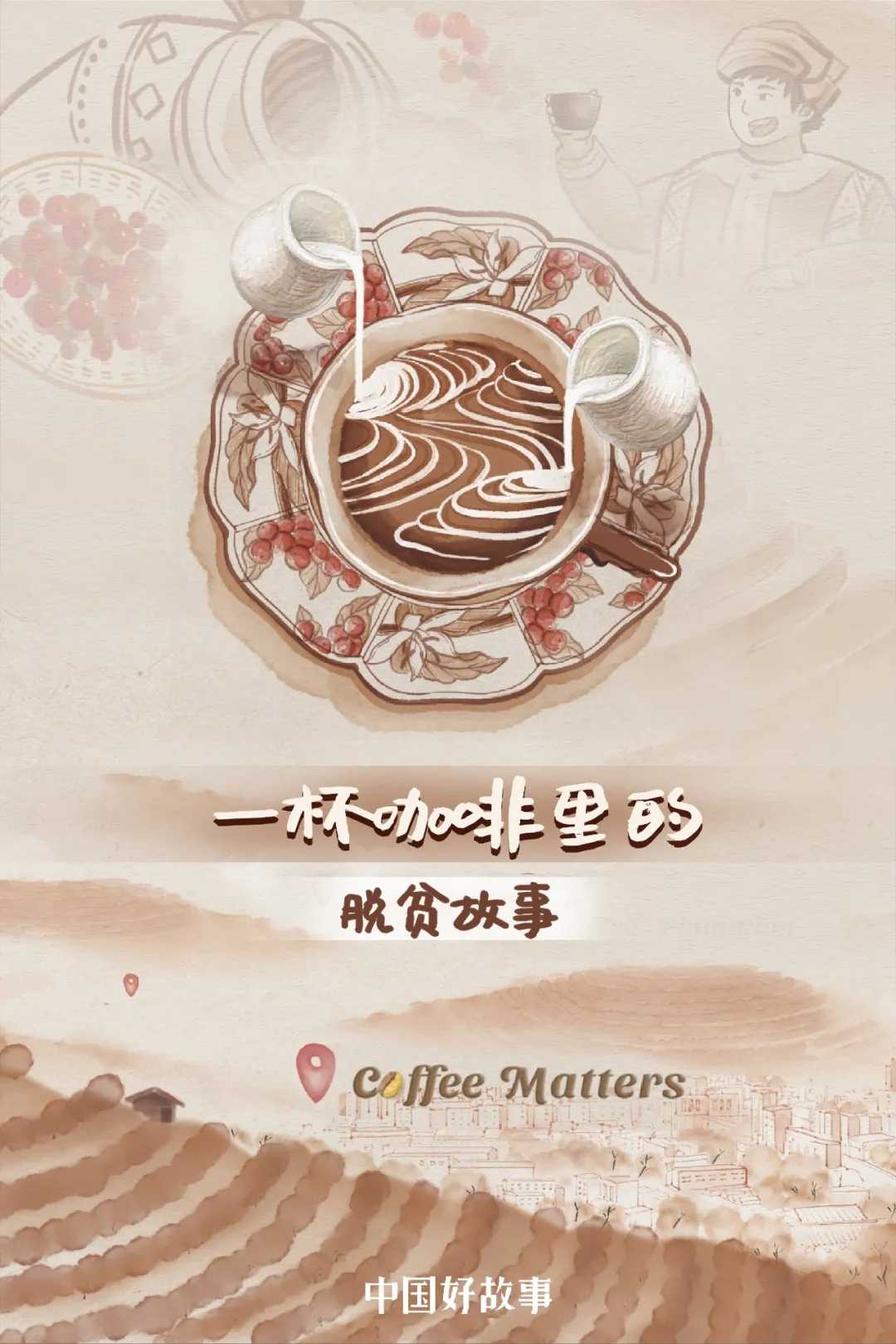

如果咖啡是一门语言,它会怎样讲述故事?11月27日,由“中国好故事”数据库与“复兴路上工作室”联合推出的最新力作——中英双语动画短视频《一杯咖啡里的脱贫故事》(英文片名《Coffee Matters》)讲述了一粒咖啡豆远渡重洋来到中国后,助力云南咖农脱贫致富的故事,引发海内外关注。

3分34秒,它如何创新讲透“咖啡脱贫”的故事?

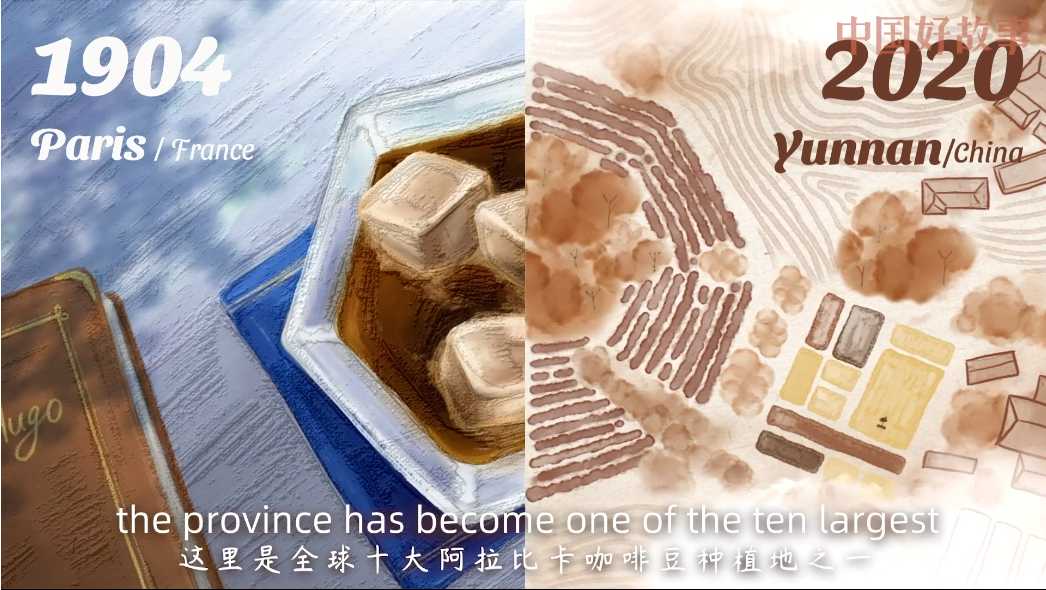

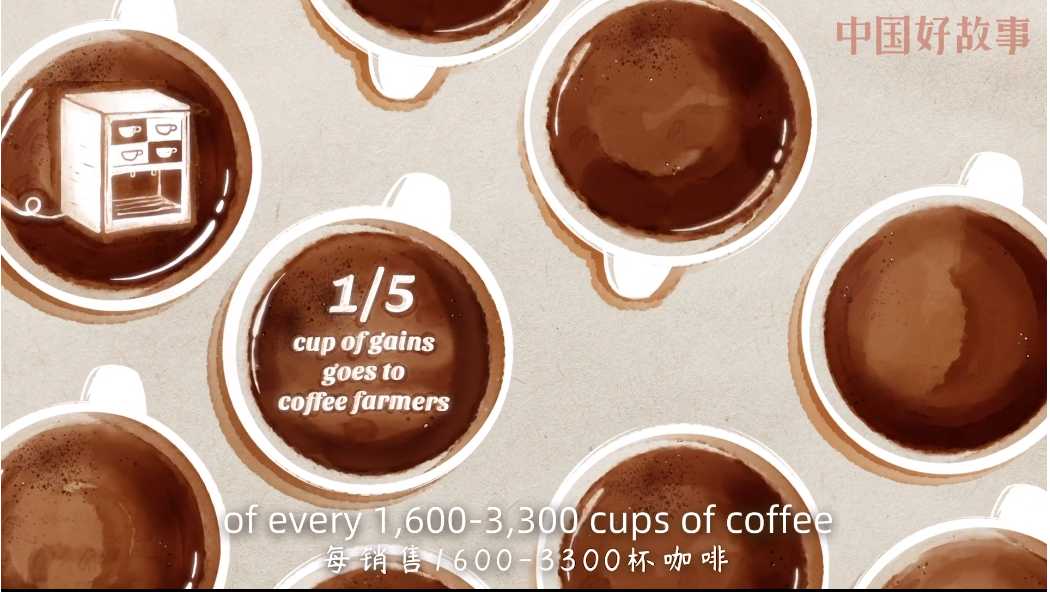

一百年前,法国传教士带着小小咖啡豆远渡重洋,在茶叶之乡中国落地生根。一百年后,东方精品豆翻越大山,在国际赛事崭露头角,成为西方人餐桌上的一杯咖啡,从而打开海外市场,带着云南咖农们走上脱贫致富之路。

这个动人的故事来自短视频《一杯咖啡里的脱贫故事》。

短短3分34秒,采用了多种创新手法,如通过设置分屏将近50张中国水墨淡彩与“梵高”变体的后印象画风手绘图,进行东西方场景对位,形象生动地展现了中西方因小小的咖啡豆而产生的经济交流和文化交融。

“中国好故事”项目总监表示,分屏手绘的手法创新了话语表达。

“首先,我们采用分屏对位形式,将中国传统水墨淡彩与西方后印象派画风融为一体,使两个半球的故事同屏互动。其次,在动画中,我们大量使用3D动画,如咖啡杯、火车、结尾的咖啡水滴等,使画面空间感、层次感、立体感更分明。然后,运用逐帧动画,例如火车通过隧道,太极意象转换场景等,使动画动作更流畅连贯。”

视频不仅在观感上呈现出水墨氤氲与后印象派色彩浓烈的视觉对比,意境上更与东方“太极”的哲学理念深度契合。内容深度上,也体现出中西方文化彼此存在差异,却又和谐共生这一重要意义。

北京大学新闻与传播学院教授程曼丽表示,《一杯咖啡里的脱贫故事》是讲好中国故事的范例。

“首先,咖啡这一话题本身就很吸引人。因为咖啡是世界各国都熟悉的一种饮品,喝咖啡是全球性的日常习惯,选择咖啡作为代入场景很好地避开了海外受众接收东方文化的壁垒。”

其次,选择咖啡豆这一元素,将咖啡豆传入中国的历史、咖啡助力云南咖农脱贫的故事、云南咖啡走向世界的过程融为一体,充满知识性和趣味性,容易引发受众的好奇心和关注度。

再次,带有精准、地道的外语标题和配音,加上水墨画和后印象派的画风对比,也会给受众带来美妙的视听体验。

如何契合海外年轻受众的接受心理?

在国际传播中,要突破中外政治文化与价值观差异等藩篱,重点在于提升信息品质。而这就需要契合海外受众的接受心理。

“对外传播首先需要考虑受众,即我们的传播对象是谁?他们有着怎样的接受心理?有什么样的接收习惯?换句话说,就是要从效果出发考虑问题,也就是传播活动希望达到什么效果。”程曼丽说。

从效果出发,需考虑以下几个层面:

第一,受众能不能看懂、听懂?这需要用受众的语言讲故事,符合他们的接受心理,找到故事的切入点并与他们的生活产生联系。

“中国好故事”与“复兴路上工作室”在制作该视频时,以西方日常生活中不可或缺的“咖啡”元素入手,润物细无声地融入“咖啡脱贫”的中国成功案例,在小而甜蜜的故事形态中融入国际视野,将经济交流、文化交融中具有当代价值和世界意义的精华提炼展示出来。

同时,选择了在海外年轻受众喜爱的社交平台和短视频平台首发,制作了英语、法语、德语、西班牙语等多个版本同步推送,能快速抵达海外受众。

第二,受众能不能悦纳?当前,媒体在国际传播过程中仍然存在自说自话的现象,更多的是从传播者的角度出发考虑问题。

而悦纳则是改变过去“你推给我看”或者“我想看就看,不想看就不看”的被动状态,找到中西方文化相通的地方,契合受众的兴趣点,让他们觉得有意思,从而主动、开心去看、去接受。

在这方面,“中国好故事”充分运用数据库资源和全媒体智能化技术等,将人格化运营策略与新媒体传播结合,以“咖啡”这一海内年轻用户感兴趣的话题作为切入点,让小小的咖啡豆成为“故事主人翁”,唤起受众的“咖啡情节”,将“情感卷入”最大限度释放。

利用海媒账号传播矩阵快速垂直传播,迅速引起海外受众的关注,引发海外受众的“共情、共识、共振”,主动转发。

第三,受众看后能否入脑入心?相比第二个感情层面的到达,这已经提升到了心理层面,就是受众在接受信息后能否产生认同感。

认同感是一种心理上的倾向性,这种倾向性有利于减少海外受众的误解、偏见甚至敌意。

该视频通过海外社交平台首发后,迅速引发境内外媒体和民众的高度关注和广泛热议,截至12月2日,国内外视频总播放量和稿件浏览量双双破亿,微博话题#咖啡里的脱贫故事#阅读量已达1.6亿,受到海内外用户、尤其是国外网友的高度评价。

不少海外网友留言,“这是一个甜蜜又温馨的小故事”“增强了对中国咖啡产地的认知度,想亲自去云南体验兼具东西方口味的咖啡”“中国智慧为世界减贫提供了很好的方案,我们国家应该学习中国的经验,早日让自己的人民摆脱贫困”。

海外受众更青睐能与他们的生活产生联系,能为他们提供一些借鉴和经验,有趣而富有生活气息的中国故事。而这也是“中国好故事”和“复兴路上工作室”不断探索和挖掘的方向。

深度融合下,如何破解“传而不通”“通而不受”的困局?

当前,国际形势十分复杂,面对“西强我弱”的舆论生态,习近平总书记多次强调,要加强国际传播能力建设,增强国际话语权,集中讲好中国故事。

中国故事如何才能破解“传而不通”“通而不受”的困局?媒体如何才能不断增强话语权,传播好中国声音?

“中国好故事”项目总监表示,主流媒体需要从单方面输出的“外宣”思维转型至“提高国际传播力”的新定位,加强海外新媒体矩阵建设,利用移动化、场景化、社交化、个性化的海外社交媒体,在新的传播格局中弥合时空差异、增强国际舆论话语权、构建融通中外的话语体系、在新态势下讲好中国故事。

“同时,在国际化传播中,传播好中国文化,促进中西方文化进一步交融的核心是透析新世代用户与新社交平台特点,积极探索外宣合作与‘人格化’共情传播策略。”

其中,“中国好故事”采用5G+AI智能追踪技术,从大熊猫基地直播影像中截取素材制作视频,在赋能新场景、新生态的同时,利用直播、短视频等年轻用户接受度极高的形式,满足了海外用户“云吸猫”的需求,收获一大批“胖达粉”,成为快速提升国际好感度的典型案例。

此外,也可以尝试让外籍人士深度参与产品的议题设置与内容生产,以跨文化思维、多语种平台、多屏互动等形式,提升中国文化渗透力,塑造中国形象。

如“中国好故事”推出的“外眼看中国”系列专栏,以跨文化思维、国际化视角来讲述中国抗疫故事,真实记录了中国在新冠肺炎疫情防控期间做出的努力,作品播出后广受好评。

程曼丽同样强调,媒体要密切关注国际形势的变化,加强对外传播的战略思维,努力进行传播议题及话语体系的开掘与建设,在新时代讲好中国故事。

同时,她也提到,故事是“世界语”,过去的历史引起今天的共鸣,一个好故事胜过千言万语。

因此,讲好中国故事,不能仅仅局限于本土故事,而要放眼世界,找到中西方文化中相通相融的点,不断挖掘中西方文化故事素材中的当代价值。

“可以从中国传统文化、中国与世界交往的经验以及当下的抗疫实践中寻找话语建设的优质资源。同时,可以考虑建设中西方文化语料库,做好相关研究,让中国故事更加丰富,有传承又有创新。”

另外,媒体也要运用好中国在“一带一路”沿线国家的项目资源,主动为出海企业做好国际传播方面的服务和指导,加强民间交流与传播。