从零起步,自主创新。东海大桥风电场既是中国海上风电的起跑线,也是中国海上追风的第一座高峰。这个亚洲首个大型海上风电场的建成,填补了我国海上风电的空白。

见证:大国工程彰显中国力量

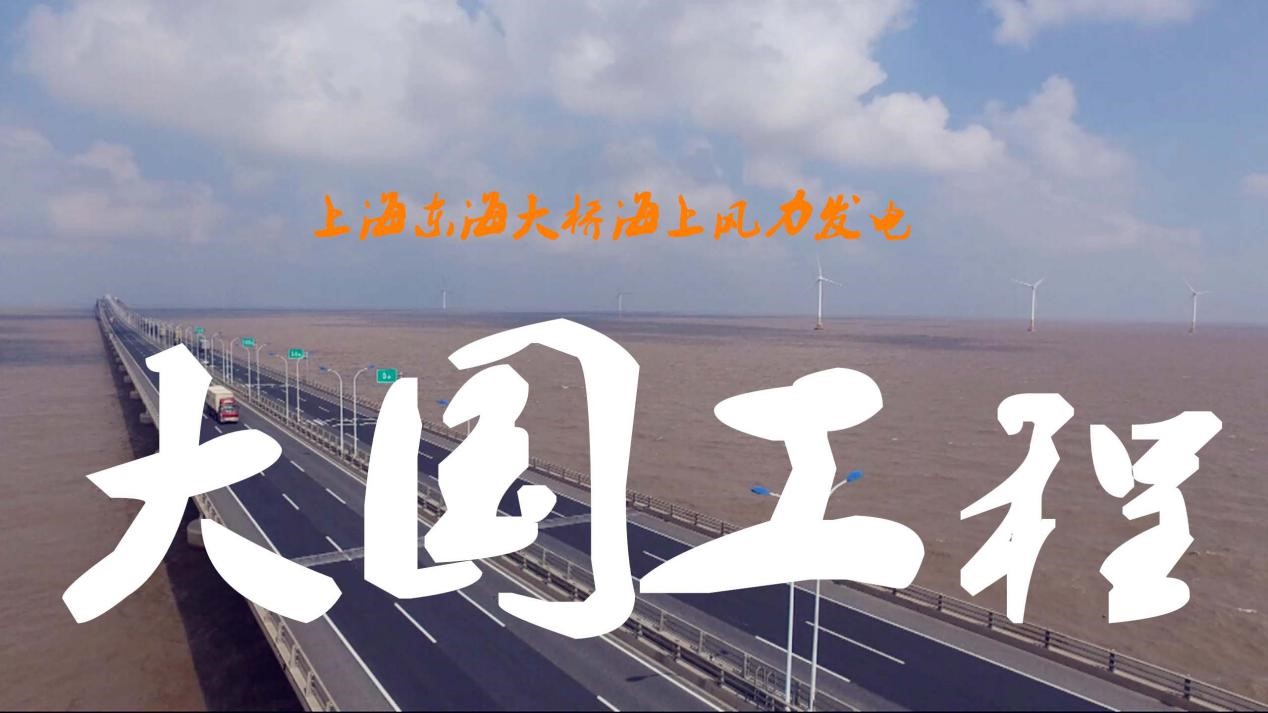

全长32.5公里的东海大桥连接着上海浦东和洋山深水港,分布在大桥两侧海面上的风车“森林”,就是东海大桥海上风力发电项目,总投资40.8亿的东海大桥海上风电场从勘探设计到主机制造再到设备安装,都是完全由中国人自主研发、制造、完成。

东海大桥海上风力发电项目是国内第一个也是欧洲以外第一个海上风电场。这座海上风电场总装机容量达到20万千瓦,矗立在东海中的62台风力发电机正源源不断地将风能转换为电能。

在东海大桥风电场项目之前,中国的海上风电基本是一张白纸,而在项目中标之后,张开华带领的技术团队才真切感受到这一点。

张开华现在是上海东海风力发电有限公司的副总经理,项目开始之初是东海大桥风电场项目竞标小组的技术组长,他见证了这个项目从竞标到建设发展壮大的全过程。

张开华

起步:不掌握核心技术就会受欺负

“我们投标时做的商务技术标,我个人觉得写得非常出色。四家单位一共抽了40多个人,分三个组封闭写了4个月,写出了一份厚重的标书,有设计,有产业链,有施工,有运维,所以中标时信心满满。”

但直到要开干了才发现,联合体面对的是国内“四无”的局面。没标准,没有设备,没有施工经验的队伍,没有产业链。一句话,国内要做海上风电的基础就是白纸一张。

怎么办?当时中标方也找了不少国外的主机厂家。海上风电是高风险项目,国外的厂家即使有意,但开出来的条件却让人无法接受。有一个著名厂家,当时开出了几个条件:价格要提高,要求有经验的设计单位来设计,有经验的施工队伍来施工,对中方人员的技术培训要等五年之后,甚至还有一些股权的要求。“自己不掌握核心技术,就会受欺负。所以,我们决定自己干!在国内做了一番调研后,我们大胆提出了一个设想,让这个示范项目从头到尾打国产牌。”

东海变电站主控室内,工作人员正在作数据收集与记录。

创新:能造桥墩就能造风电基座

海洋工程高风险跨专业,一定要有第三方的船级社认证,国外的船级社一听是示范工程做第一单,而且是全部国产,都拒绝为项目认证。“不过,有一句话给了我们很大启发。在陪同外国专家去东海大桥调研时,专家说,你们中国人能力真强,东海大桥都能建起来了,这个放在我们国家就不行。”张开华一听,脑洞大开——东海大桥能做海上的桥墩,海上风机的基座不也是桥墩吗?大桥的桥墩无论设计还是建造,我们都有把握、有能力,把它和海上风电的特点相结合,问题就迎刃而解了。

造基座也是一项创新,国际上通行的海上风机的基座有几种模式,但由于海况和装备条件,这些都不适合东海的实际。技术团队就自己设计了一个八爪鱼式,单个桩国内没有那样的锤,就按自己的能力,打下8个直径1.7米的桩,牢牢地锲在了海底。

一台台海上巨型风机矗立在海面上。

挑战:把40层楼高的“巨无霸”安装到海上

主机造好了,怎么安装就成了摆在面前的难题。要在百米的高空中,完成96个螺栓与主机轮毂的无缝对接,需要出动巨型吊车才能完成。而海上作业难度更大,主机叶片安装好后,还要在海上直接整体吊装到基座上。难度之大可想而知。张开华说,“高空只要有一度的晃动,到下面就可能有几米的移动,几百吨的风机,就像一个巨大的重力锤,一旦发生硬碰撞,肯定是毁灭性的。”

技术团队创新出了一套缓冲系统,也是目前重点保护的专利技术。“就像有一个东西把它吸住,在牵引过程中还有防撞击的保护,半小时内就能完成安装。”据介绍,在东海大桥风电场的建设中,有数十项专利技术创新应用。“我可以骄傲地说,从建设到现在,没有发生人员伤亡事故,也没有发生机械设备的损伤。”

东海大桥海上风电场位于上海浦东新区临港新城至洋山深水港的东海大桥两侧。

突破:向远海进发,再做一次先锋

“虽然我们的海上风机已经冲到了世界前列,但我们还是要清醒地认识到,我们的主机还不是世界上最好的,我们虽然能建设、运营大风场,但部分核心关键技术和部件尚未实现国产。”张开华说,“现在,近海可以说是九龙争水,遍地开花。但近海海域有限,搞了风场,这片海域别人就不好用了,比如通航、渔业等,现在,我们还想再做一次示范、一次先锋,到远海去做深远海风场。”

从零起步,自主创新。东海大桥风电场既是中国海上风电的起跑线,也是中国海上追风的第一座高峰。这个亚洲首个大型海上风电场的建成,填补了我国海上风电的空白,我国从此跻身大功率风电机组装备及海上承载平台制造、安装的世界先进行列。同时,这个项目也引领中国的海上风电建设进入加速跑时代。

这就是中国力量,一种自主创新,敢闯敢试,一往无前的力量。

(人民网李静言整理)