1964年10月16日,一声巨响响彻西北戈壁,万米高的蘑菇云腾空升起。中国第一颗原子弹(代号596)爆炸成功!

1964年10月16日

一声巨响响彻西北戈壁

万米高的蘑菇云腾空升起

中国第一颗原子弹(代号596)

爆炸成功!

这一声“东方巨响”震惊了世界

震碎了超级大国的核垄断和核讹诈

自此中国跨进了核大国行列

令全世界刮目相看

为什么第一颗原子弹的

代号是596?

“两弹元勋”

邓稼先曾说过

核武器事业

是成千上万人的努力

才取得成功的

中国第一颗原子弹成功爆炸的背后,既有我们现在熟知但在当时隐姓埋名的科学家,也有千万普通科研工作者。在研究原子弹并将其成功引爆这个长长的链条上,他们是各个环节的“操刀者”、亲历者。他们经历的是一生中最难忘、最骄傲的青春记忆。

他们隐姓埋名

他们中的许多人,如钱学森、郭永怀等都在国外学有所成,拥有优越的科研和生活条件,但为了投身新中国的建设事业,冲破重重障碍和阻力,毅然回到祖国。

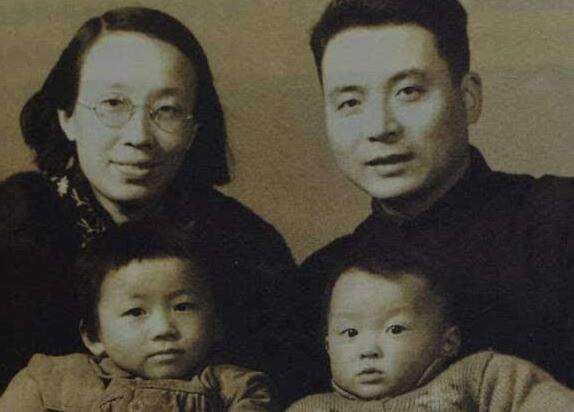

世人熟知的“两弹元勋”邓稼先在接受了秘密研制原子弹的任务后,离开了家,离开了孩子,隐姓埋名28年。

一次实验中,他不幸受到核辐射,身患癌症。在与妻子团聚后仅一年,1986年7月29日,邓稼先在北京逝世,终年62岁。

△邓稼先与妻子许鹿希、孩子们的全家福

邓稼先的老师王淦昌亦如此。1960年,53岁接受国家秘密任务,改名为王京,隐姓埋名28年。一年除夕夜,他与邓稼先在帐篷里相互敬酒,邓稼先对他说:“叫了王京同志几十年,叫一次王淦昌同志吧!”言毕,两个人抱头痛哭。

△王淦昌

女科学家王承书,提出适用于多原子气体的推广的玻尔兹曼方程,即“WCV”方程。从研究我国第一颗原子弹起,隐姓埋名30多年一直到去世。

在她笔记的扉页里,有一张已经发黄的字条,上面写道:“在无论任何条件下,坚决完成党交给我的任何任务,在必要时不惜牺牲自己的生命。”

△王承书

他们一丝不苟

惠钟锡、高深、韩云梯三人是主控站实施起爆的主要人员。在倒计时10秒钟以内,如果装置出现异常,惠钟锡和高深就得立即示意韩云梯按“刹车”按钮,全场叫停。

联试过程中,韩云梯发现原来的主控台设计不合理,其中紧急刹车按钮需要监视台下令才能操作按下,反应时间只有六秒,很不保险。他建议紧急刹车按钮改装在监视台上,可以增加保险系数,最终这个想法被采纳。

△韩云梯

当蘑菇云腾空而现时,韩云梯没能像同事们一样,在第一时间去欣赏蘑菇云,而是独自完成了余下的几个程序后,才走出主控制站,与现场指挥拥抱在一起。

为了确保万无一失,技术人员的每个操作步骤、每个动作都是反复演练,甚至拧螺丝钉应该拧上几圈都要烂熟于心,安插雷管、引爆的环节就更不必提了。

他们不畏艰险

在国家经济最困难的时候,远在新疆罗布泊的核试验基地更是雪上加霜。罗布泊本来植物就很稀少,可以吃的如榆树叶子沙枣树籽,甚至骆驼草,几乎都被他们拿来充饥了。

科研人员每天就餐后走出食堂都说还没吃饱,但一回到研究室就立刻开展工作。在一无图纸二无资料的情况下,科研人员用计算尺、算盘进行理论计算工作。

饥饿难耐的时候,有的人拿酱油冲一杯汤,有的人冲一杯糖水。“加餐后”立刻又埋头科研工作。

最终,我们用事实向世界庄严宣告:中国人民依靠自己的力量,掌握了原子弹技术,打破了超级大国的核垄断。

△我国第一颗原子弹爆炸成功时,激动的科研工作者

无论是那些呕心沥血的科学家

还是默默无闻的科研工作者们

都值得人们永远铭记!

向他们致敬!