为解决农民生产面临的问题,梅园雪每年下乡200多天,土里来、土里去,因总是“灰头土脸”,被乡亲们亲切地称为“泥腿子专家”。

推广面积590万亩,增产达10亿斤,每年节水逾6亿立方米。这些“超级数字”同内蒙古自治区通辽市科左中旗农牧局党组成员、农业技术推广中心主任梅园雪紧紧联系在一起。

为解决农民生产面临的问题,梅园雪每年下乡200多天,土里来、土里去,因总是“灰头土脸”,被乡亲们亲切地称为“泥腿子专家”。

改造土地 她坚持了三十多年

科左中旗有541万亩耕地,苏打盐碱土就达193.7万亩,占到三分之一以上。长期以来,这里的农业生产技术极为落后,农牧民靠天吃饭,广种薄收,粮食亩产不足450公斤。年复一年,贫瘠的土地令一代又一代农牧民陷入难以摆脱的困境。

从小到大,那一片片荒凉的盐碱地上生长着的稀疏庄稼和父辈眼中的焦灼,成了梅园雪心中长久的痛。1989年,梅园雪大学毕业,她放弃了在城里机关工作的机会,怀着对故土的眷恋回到科左中旗,成为一名普通的农业科技推广员。她下定决心要改造土地,从“根”上解决问题。

梅园雪在实验室进行土壤化验 图片来源:党建网

梅园雪找专家、查资料、搞调研、做论证,虚心向农业生产第一线的农技人员请教。田间地头、庄稼小院成了梅园雪摸情况、算数据的“课堂”,再艰苦的环境也挡不住她深研技术、创新实践的心。她经常是白天在地里、黑夜在路上,风餐露宿,与家人聚少离多。这样的日子一坚持就是三十多年。

2021年,梅园雪带领科研攻关团队完成七套模式图、11个地方标准,在盐碱地改良试验中研究总结出了西辽河流域可复制可持续的盐碱地改良技术模式,实现通辽市400多万亩盐碱化耕地中低产田改造,使产量翻了一番。

独创技术 源于她与农民的对话

三十多年来她获得的荣誉数不胜数:全国粮食生产突出贡献农业科技人员、全国创先争优优秀共产党员、内蒙古自治区五一劳动奖章获得者……但最让她引以为傲的是她带领团队独创的浅埋滴灌技术,一举在通辽这个缺水的商品粮基地,解决了增产、节水、环保间的矛盾。

这项技术的诞生,源于梅园雪与一名农民的对话。2010年,科左中旗为实现节水增产,开始推广膜下滴灌技术。“膜下滴灌好是好,但残留地膜也越来越多,以后地要是种不成了,我可要找你们。”农民的一句话一下点醒了正热衷推广这项技术的梅园雪。

梅园雪(图中手持话筒者)为农民讲解整地作业的注意事项 图片来源:新华网

膜下滴灌虽然节水增粮了,最后却把土地祸害了。她说:“这不是刚解决老问题,又引发新问题吗?”梅园雪决心破解这个难题。之后,无论白天在地头上,还是晚上在回家的路上,她总在不停地琢磨。“突然有一天,我一下开窍了”,她说。根据当地的土壤情况,完全可以浅埋铺设可回收的滴灌带,这样就极大地降低了成本。

有了想法,梅园雪说干就干。2012年春耕时,在一块70亩的地里,她在地表下六七厘米处埋设滴灌带。“每次浇水,都很紧张,就担心滴灌带出问题。”好在提心吊胆一个夏天后,浅埋滴灌运转顺畅。

试验大获成功后,立即推广。到2015年时,已有20多万亩耕地使用浅埋滴灌技术。目前,通辽市已建成590万亩以浅埋滴灌为主要技术的高标准农田,产生了巨大的生态效益、经济效益。

农民增收 她此生最大的追求

三十多年来,梅园雪平均每年都有近200天扎在基层。她走遍了全旗516个村屯,行程四五万公里,推广农业先进技术十余项,推广应用面积近5000万亩,人均增收2870元。农民亲切地称梅园雪为科尔沁草原上的“女粮王”。

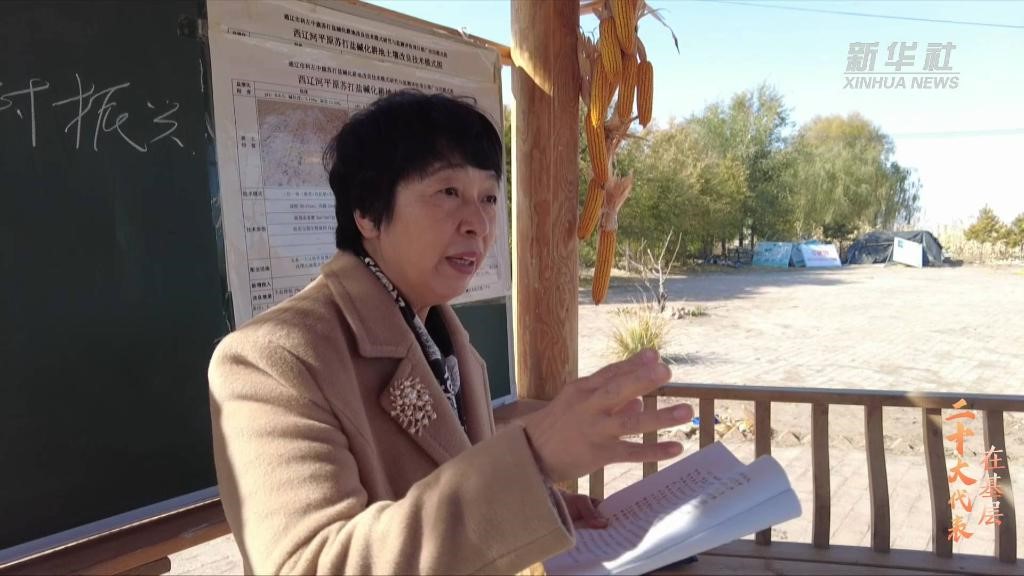

梅园雪 图片来源:新华网

梅园雪还不辞辛苦下乡蹲点搞科研、认真开展培训指导,在全旗举办各类科技讲座1000余场,悉心培养科技示范户近2000户、农民技术员3000余人,为全旗脱贫攻坚和乡村振兴输送产业指导员512人,把农业技术的星星之火播撒在科左中旗的田野上。梅园雪曾有多次回到市里工作的机会,但她为了农技事业都放弃了。她说:“如果我走了,我正在研究的技术可能就要停下来,那我会终身遗憾。”面对成绩,梅园雪淡然回答:“我最大的成就感不是当了多大的官,拿了多少荣誉,而是到底研究了多少技术,为农民办了多少实事。”

如今,梅园雪仍带着她那标志性的笑容,沐风栉雨,往来于田野间,那里有她终生为之奋斗的事业与梦想。农民增收,就是她此生最大的追求。

(综合党建网、新华网、通辽日报相关报道)