“重瓣花朵”这个诗意的名字背后,是严文明对史前文化结构之美的理解。2004年正式启动的“中华文明探源工程”以此理论为指导,一系列考古发现和研究成果实证了五千多年的中华文明史。

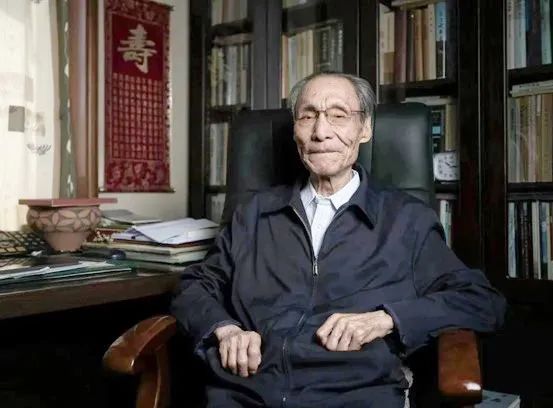

严文明,考古学家,1932年生于湖南,今年90岁。曾任北京大学考古学系主任、中国考古学会副理事长,现任国家文物局专家组成员、国际史前学与原史学联盟常务委员。他长期从事新石器时代考古、农业与文明起源、考古学理论与方法、中国文明起源的研究,是中国新石器时代考古学科体系的创建者,也是中国考古学界的一面旗帜。

他第一志愿是物理系

却意外进入大师云集的考古门

也许是说不清的缘分,半个多世纪用考古回答中华文明起源的严文明,名字中就有“文明”二字。这是他的父亲取自《尚书·舜典》中的“浚哲文明”,寄托着“智慧卓越”的期盼。

严文明与考古的相遇却是个意外。1953年从长沙一中毕业报考北京大学时,他的第一志愿是物理系。严文明回忆,当年,长沙一中有6名学生考上北大,4个在物理系,严文明的理科成绩更好,却阴错阳差地进了历史系。

1957年,北大考古专业学生在邯郸实习测量。

当时的北大历史系有三个专业,中国史、世界史和考古学。大学二年级分专业,时任北大考古教研室主任苏秉琦找到严文明,动员他选择考古。

苏秉琦对严文明说“我听说你的理科成绩不错”,严文明老实回答“我喜欢理科,对历史一无所知”。苏秉琦笑了,说:“那正好,你学考古。考古尽管也划在历史系里面,但是它所要的知识和研究方法都跟历史有很大的区别。比如考古要测量、要统计,数学、物理这些知识考古都需要。”

被苏秉琦领进考古之门,在三尺讲台各展风采的还有夏鼐、郭宝钧、宿白等大家。严文明尤其偏爱裴文中的课,裴先生首先在北京周口店发现北京人头骨。1956年暑假,在裴文中的带领下,严文明和同学到内蒙古赤峰做田野考古实习。

严文明回忆,当时裴文中年过半百,已是考古领域的老专家了,但他特别幽默风趣,一路上不是聊考古,而是什么话题有趣聊什么。晚上住招待所,有席梦思的房间分给了裴老,结果裴老自己带了张行军床,搭在席梦思上睡。到了早晨,早起的裴文中喜欢对着同学们大声唱歌:“哥儿们该起来了!”

1973年,严文明(左四)讲新石器时代考古。

留北大任教,专攻新石器时代考古

仰韶文化是他学术起点

考古学授业于田野之间。几平方的考古坑尘封着的历史,恰是考古人的未来。大四那年,严文明在邯郸涧沟、龟台等遗址参加考古实习,从调查、挖掘到整理、编写报告,一个学期下来,对考古已是死心塌地。及至毕业,“领路人”苏秉琦给严文明安排了新的任务:留校任教,专攻新石器时代考古。

教新石器考古,是因为旧石器时代考古有吕遵谔,商周考古有邹衡。而新石器时代考古没有老师。

严文明回忆:“教新石器我应该怎么教呢?我就去全国多个文物研究所,看他们库房里的东西,做笔记。”

不只是填补教学空白,严文明想得更远:新石器时代的文化遗存比旧石器时代丰富,又没有地质学、古文字和古文献等的依靠,如果他能够把新石器时代考古学的理论和方法研究出门道来,就可以在整个考古学领域发挥作用。

中国分布地域最大的史前文化——仰韶文化成了他的学术起点。严文明花时间把仰韶文化的每一个遗址仔细梳理了一遍,此前的分期不对,就重新分;分完了遗址,再分小的区域,直到把整个仰韶文化从起源到发展、演变整理清楚。

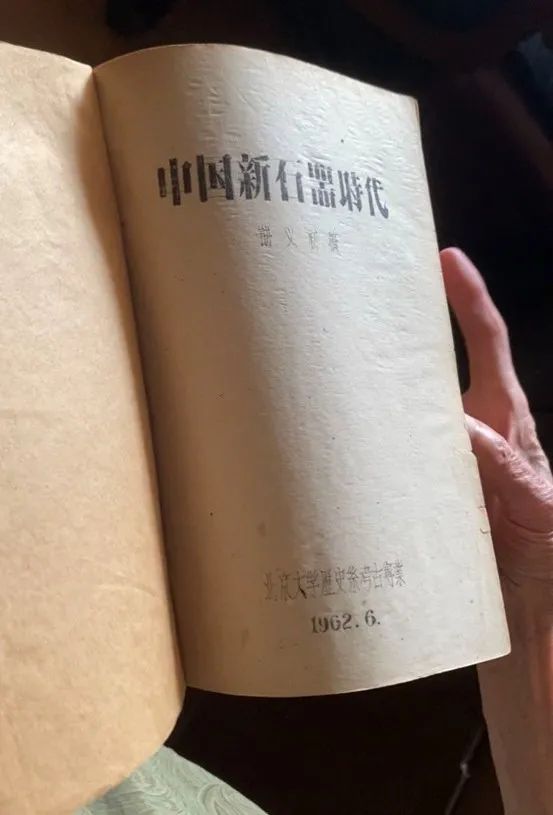

《中国新石器时代(讲义初稿)》

写出考古学的第一本教材

短短几年时间,燕园里的这位年轻教师打响了第一炮——六十年代初,考古学的第一本教材《中国新石器时代(讲义初稿)》在严文明笔下诞生并铅印。当时,不要说铅印,连油印的教材也屈指可数。

严文明说,当时的旧石器、商周、秦汉、南北朝考古都没有教材,他的这本新石器考古教材堪称北大考古学第一部教材。后来,各个高校的考古专业陆续开办,同样用的是严文明的教材。

从1961年秋正式讲授“新石器时代考古”课程算起,严文明在讲台上一站就是半个多世纪,推动了新中国考古学专业从萌芽初长走向枝繁叶茂。

中国人民大学历史学院考古文博系教授、博士研究生导师韩建业,刚刚带着学生结束了在甘肃南佐遗址的暑期考古实践,这是他从导师严文明承袭的学风,既能躬身田野、埋头发掘,又能仰望星空,以宏大的视野和科学的方法完成学术研究。

韩建业说,严文明先生特别重视立足田野,不要局限于书本上的东西。特别鼓励学生创新,不要认为老师说过的话就是“金科玉律” ,要有自己的想法,要实事求是。如果学生有和他观点不同的地方,他从来都是支持,只要学生讲得有道理。

2021年,严文明(坐)与学生韩建业。

发现中华文明的“重瓣花朵”格局

中国现代考古学诞生以来,几代考古人前赴后继,探寻中华文明之源。在苏秉琦“满天星斗说”之后,1986年6月,严文明在一场国际学术研讨会上首次提出了中国史前文化的“重瓣花朵”格局:中心位置在中原,好比花心。围绕中心的黄河流域和长江流域为主体的文化区,就好比内圈的花瓣。在这一圈花瓣的外面还有很多文化区,从东南顺时针数起有闽台、粤桂、滇、藏、新疆、内蒙古、东北等,这些文化区好比是外圈的花瓣。花心与内圈花瓣、外圈花瓣共同构成中华文明的整体,既是统一的,又是多元的。

“重瓣花朵”这个诗意的名字背后,是严文明对史前文化结构之美的理解。2004年正式启动的“中华文明探源工程”以此理论为指导,一系列考古发现和研究成果实证了五千多年的中华文明史。

“世界上其他几个古代文明全都断了,没有第二个国家像中国这样连续不断。为什么会是这样?因为中华文化是多元的,所以它就有活力;因为中华文化又是有核心的,有统一的一面,所以就散不了。”

向深处探寻,看得见考古的秘密;向远处眺望,听得到历史的跫音。几千年的历史在严文明口中,几句话的工夫就画出了一个完整的圆。

漫漫修远路,前途有光明

从阴错阳差“误入”考古门,到渐入佳境成为学界的一面旗帜,“不为考古而考古”是严文明对自己几十年考古生涯的评价,正如他在八十岁生日时给自己写下的一首诗,最后几句是:“我本一书生,教书又育人。能力固然小,常怀济世情。潜心学考古,鉴古以观今。漫漫修远路,前途有光明!”