她围绕着大山,跋涉了许多路;她吃了很多苦,但给孩子们的都是甜。坚守才有希望,这是她的信念。

她围绕着大山,跋涉了许多路;她吃了很多苦,但给孩子们的都是甜。坚守才有希望,这是她的信念。四十载,绚烂了两代人的童年,花白了她的麻花辫。她就是教育了大山深处两代人的支月英老师。

一待就是40多年

1980年,19岁的支月英来到江西宜春的大山里,成为了一名乡村教师。上山的第一天,恶劣的条件让她打起退堂鼓,但当时决定“待几天就走”的她,后来一待就是40多年。

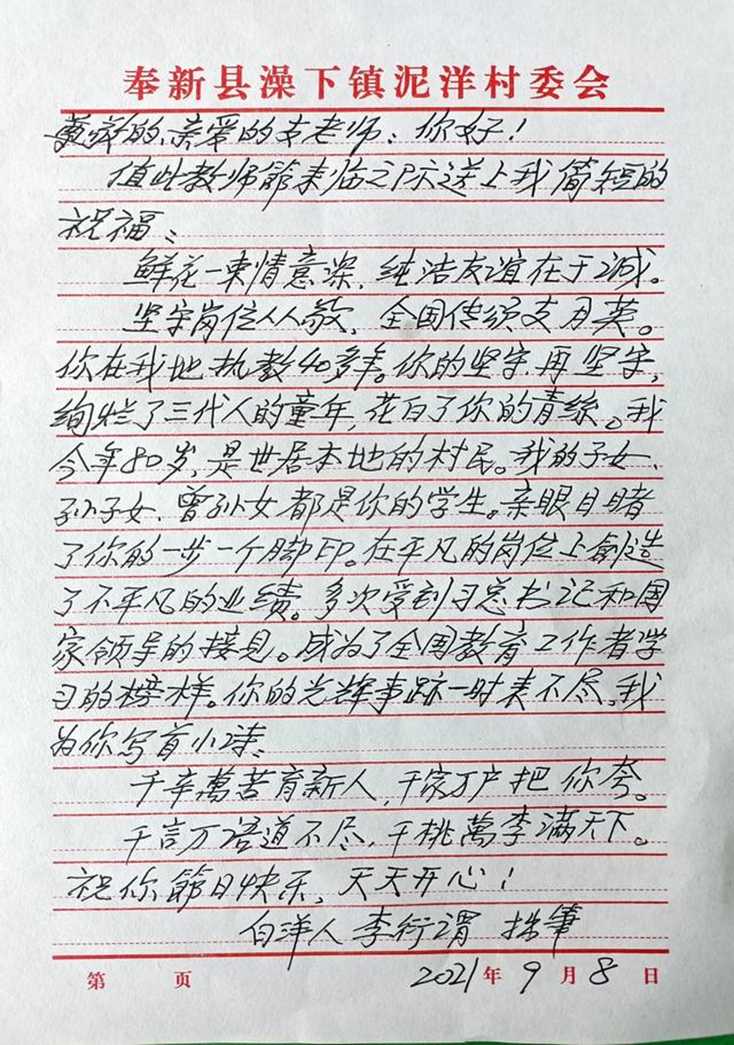

支月英说,她从小就有当教师的梦想。1980年,19岁的支月英毕业后,考取了教师资格。她听人介绍奉新县澡下镇泥洋村缺老师,那里离她在南昌的家有两百公里远,还是在“山沟沟”里,但她还是决定去那里任教。

支月英说,当时的想法遭到了母亲的强烈反对,“我妈妈赌气说,如果我敢去,她就不认我这个女儿了。”支月英知道,妈妈只是担心她在大山里吃苦受罪。犟脾气的支月英还是坚持来到了泥洋村泥洋小学,成了一名乡村教师。但事实证明,妈妈的担心不无道理。

“我那天到学校已经是黄昏了,天已经漆黑了,真的被那里的条件吓坏了。”支月英清楚地记得她第一天到学校的场景,“之前想到过条件会苦,但比我想象的苦多了。”她说,教室里的黑板已经磨损破旧得不像样子,课桌椅拼拼凑凑,高的高、低的低,有的凳子只有三条腿,门窗也都破败不堪。

第二天一早,当她推开房间的门时,想法改变了。“当时几十个孩子在外面玩,我一出来,他们齐刷刷地过来看我。”支月英记得,孩子们脸上和衣服上都是脏兮兮的,因为他们的娱乐活动就是玩泥巴,或者在土地上打几个洞玩弹球,但眼睛都很漂亮。“我看到孩子们那一双双眼睛,触动了我内心最柔软的地方。”

支月英打消了下山的念头,她觉得,山里的孩子也要接受到好的教育,山里的孩子也需要好老师。

不走了,就要带来改变

穷山村的学校破烂不堪,她买了材料,把教室修好,把冬日刺骨的寒风拒之窗外,学生在教室里暖洋洋的。学校不通班车,每逢开学,孩子们的课本、粉笔等都是支老师和其他几位同事步行二十多里的山路肩挑手提运上山的,一趟下来,腰酸腿疼,精疲力尽。

八九十年代时,山里不少人家重男轻女,不让女孩读书。她要一趟趟地走门串户,反复找家长谈心做工作,动员家长把孩子送来上学,不让村里一个适龄的孩子辍学在家。

2012年2月,组织上曾决定将支月英调离至山下,被支月英拒绝了。不仅没有下山,支月英还主动请缨前往镇里更偏僻的白洋村教学点任教。在那里,支月英继续付出着自己的心血。

如今,泥洋小学已经没有了,白洋教学点也换了风貌,曾经破窗子的泥巴房子不见了,取而代之的是封闭式的校园、宽敞明亮的教室和现代化的教学设备,支月英则从风华正茂的少女变成了年过花甲的“支奶奶”。

让留守孩子们的笑容更灿烂

2021年,支月英被评为全国脱贫攻坚先进个人。“这是荣誉,更是鞭策。”支月英在大山里教了40年的书,见证了乡村教育的发展,

和学生们促膝长谈的支月英老师

这些年来,支月英做得最多的调研是家访。“学校学生并不是特别多,而且家都在附近,我平时不在学校食堂里坐着吃饭,都是端着饭菜去学生家,和孩子家里的大人边吃边聊。”支月英说。

通过这种朴素的调研方式,支月英了解到不少情况:很多父母外出务工,导致孩子缺少关爱,容易形成孤僻、自卑等心理和性格。祖辈照看孩子,年龄普遍偏大,文化程度不高,还要承担大量家务和农活,教育辅导孩子的时间、精力很有限。

乡村振兴绕不开关爱留守儿童。通过走访调研,支月英了解到一些有效举措,比如建立“留守儿童之家”,开发兴趣图书阅览、文体活动、心理辅导等功能,丰富孩子们课后和假期生活。支月英建议,在扎实推进乡村振兴战略的过程中,应进一步加强对留守儿童的关心关爱,鼓励支持“留守儿童之家”等机构的建设发展。

支月英说:“我喜欢看孩子们的笑脸,孩子们笑了,他们的父母就幸福了,乡村就美好了。我的坚守都是为了留守孩子脸上有更多灿烂的笑容。”

(综合人民网、澎湃新闻、中国教育新闻网)