《智取威虎山》的这段电影情节,展现了我军在东北作战的一个重要“技能”——滑雪。其实,在80多年前的东北抗联战场上,有这样一支滑雪队,他们自制雪具,从零学起,驰骋林海雪原打击敌人。

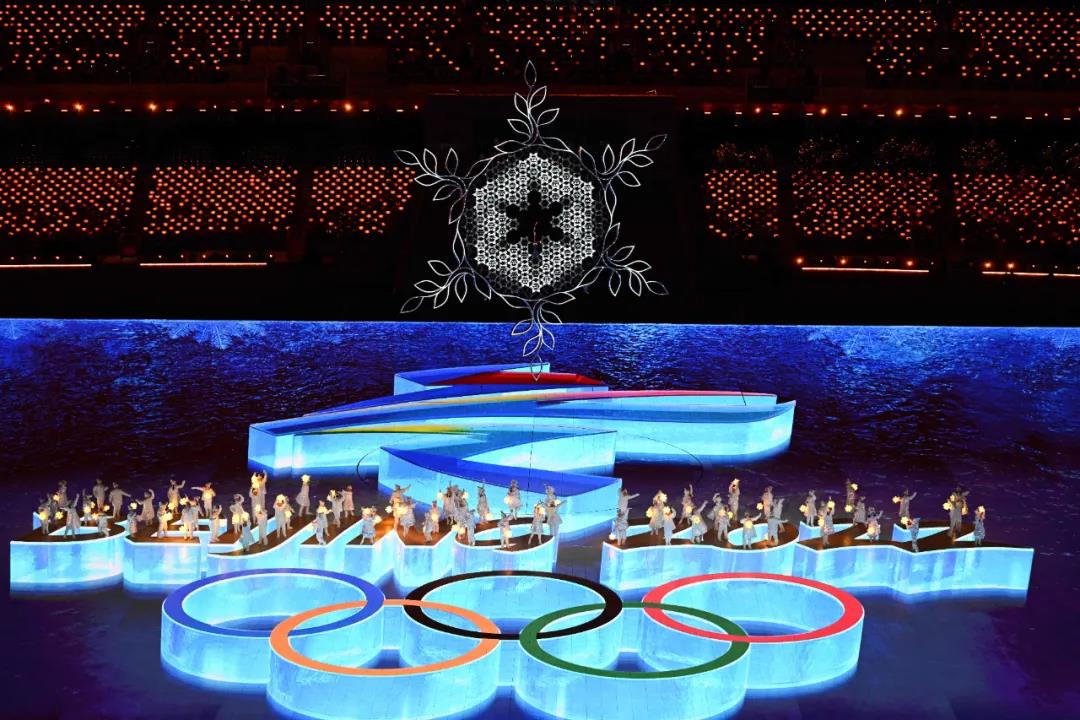

2月20日晚

北京冬奥会闭幕式

在国家体育场“鸟巢”盛大举行

闭幕式与开幕式“一脉相承”

从再续“一朵雪花”的故事

到中国红碰撞冰雪蓝的

“空灵与浪漫”

从“让运动员开心快乐”

到冬奥赛场的感动瞬间重现

回顾这场“速度与激情”的盛宴

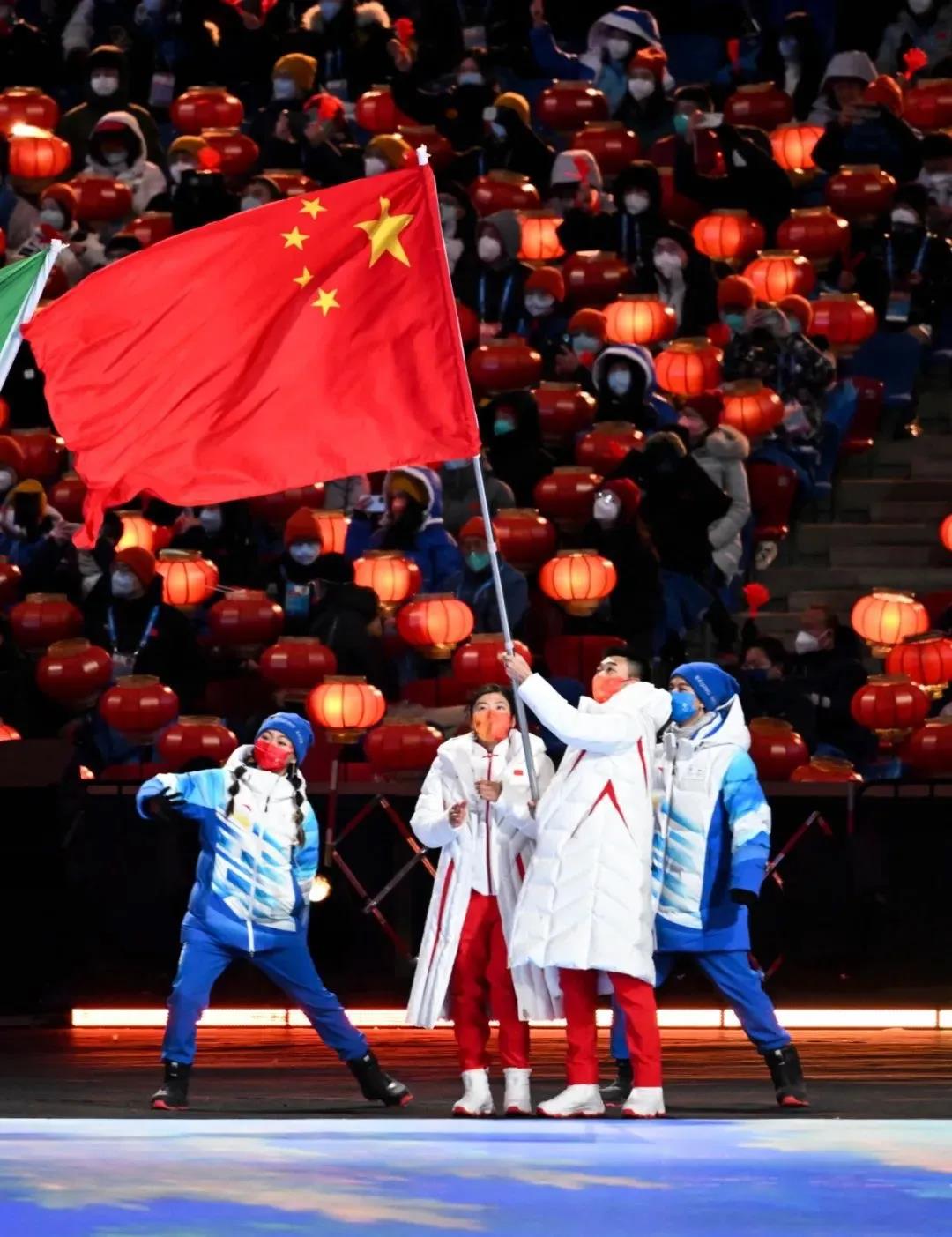

观众对

谷爱凌、苏翊鸣等

几位冬奥健儿的精彩表现

尤为关注

他们脚踩冰刀雪板

驰骋冰雪赛场

向全世界展现出

兼具实力和乐观、洋溢青春

与自信的中国青年风采

而苏翊鸣

“横跨CCTV6和CCTV5”的神奇经历

更是让人们津津乐道

在成为一名专业滑雪运动员之前,苏翊鸣还是一位小有名气的“演艺人士”。在电影《智取威虎山》中,他“本色出演”了一名滑雪本领高强的小战士——“小栓子”。

影片里,我军剿匪侦察敌情要靠滑雪赶路。出发前,大人们特意叮嘱小栓子别掉队,结果出发后才发现,小栓子才是隐藏的“滑雪大佬”。对此,很多看完比赛又重温电影的影迷笑称:“难怪苏翊鸣能拿冠军,人家解放前就会滑雪了!”

雪上行军易隐蔽 东北抗联出奇兵

《智取威虎山》的这段电影情节,展现了我军在东北作战的一个重要“技能”——滑雪。其实,在80多年前的东北抗联战场上,有这样一支滑雪队,他们自制雪具,从零学起,驰骋林海雪原打击敌人。

我国东北地区每年冰冻期长,一些地方气温低至零下三四十摄氏度。“冬天草木枯萎、大雪覆地,抗联部队的隐蔽性大大降低,战士们难以藏身,一旦被敌人发现难以脱身。”东北烈士纪念馆讲解员张阳说,到了冬天,敌人可以利用汽车、马爬犁长驱直入,而我军只凭两条腿与敌人周旋,打起仗来很不方便。

当时,受猎人脚穿滑雪板追赶野兽启发,东北抗联第七军决定建立一支快速机动的滑雪小分队。战士们不断研究,制作出滑雪板,成立了“板子队”。

东北抗日联军第七军制作滑雪板使用的刨刃子

在位于哈尔滨的东北烈士纪念馆,不仅有制作滑雪板使用的刨刃子,还有抗联队员使用的滑雪板。雪板由木板制成,其设计与今天的滑雪板并无二致。

东北烈士纪念馆收藏的抗联队员使用的滑雪板

张阳说,踏着雪板、撑着木棍,人便可以在雪山中“飞”走。在山中用来追击敌人,很是便利。

训练初期,战士们穿上滑雪板,两脚并不怎么听使唤。有的还没迈步就先摔一跤;有的棍子一撑、两个板子向前分岔,摔得仰面朝天……战士们跌倒再爬起,经过月余苦练,可以在雪地上自由滑行,还学会了滑行中射击。

“熟练掌握滑雪技巧的战士们如虎添翼,有时一溜烟就滑出去十来里地。偷袭敌人,打了就跑,莽莽雪原上只留下一道道板痕。”张阳说,滑雪队袭击敌人据点,撒传单、贴标语,使敌人昼夜不安。

慢慢地,东北抗联第七军中流行起这样一首歌:“雪板好,雪板好,不喂料来不喂草,战士穿上满山跑,比敌人汽车快,比敌人马队好,追得鬼子跑不了。”

“自从我们充分利用了滑雪板这一利器后,敌我形势为之一变……整个冬天,我们在胜利中度过,打败了不少敌人,夺获了不少枪械。”刊载于《救国时报》的《松花江下游的东北抗日联军第七军》一文曾这样记述。

林海雪原忆英雄 雪上尖兵卫家国

抗日战争结束后,我军部队在东北地区仍然保留了滑雪这一“传统优势项目”。曾经亲历东北剿匪的曲波,就在长篇小说《林海雪原》里,讲述了剿匪小分队的滑雪训练。

当时,面对上级交代的剿匪任务,杨子荣提出小分队首先要做的是练习滑雪,因为骑马太不方便:“雪深绊马腿,树密碰马头,别扭极了!”于是,到达夹皮沟后,小分队为顺利进山消灭座山雕,学会了滑雪。最终,他们成功潜入深山密林,剿获了土匪座山雕及其属下。

杨子荣烈士陵园中的“小分队滑雪进山剿匪”浮雕

时至今日,由于滑雪特别适合特种部队在雪原中高速机动、渗透突袭,其仍是我军在严寒地区冬季训练的重要项目。

不过,与滑雪赛事较为光滑的场地不同,真实的户外环境更加复杂。例如,东北大兴安岭地区,林木茂密,上坡下坡路段起伏大。战士们滑雪执行任务,不仅需要高超的技巧,还需要强健的体魄。除此之外,滑雪运动射击、雪地伪装、雪域巷战等也成了他们的“必修课”。

严寒挡不住激情

冰雪冷不了热血

苦练多时后

很多官兵都成了

身手矫健的“雪山飞狐”

他们继承起前辈的衣钵

继续在林海雪原中守护家国平安

成为新时代的“雪上尖兵”