2002年2月1日,中共中央、国务院在北京举行国家科学技术奖励大会,王选获得2001年度国家最高科学技术奖。王选是举世公认的计算机汉字激光照排技术创始人,被称为“当代毕昇”“汉字激光照排之父”。

2002年2月1日,中共中央、国务院在北京举行国家科学技术奖励大会,王选获得2001年度国家最高科学技术奖。

王选是当代中国著名的科学家,是举世公认的计算机汉字激光照排技术创始人,他在20世纪80年代掀起了中国印刷技术的第二次革命,被称为“当代毕昇”“汉字激光照排之父”。

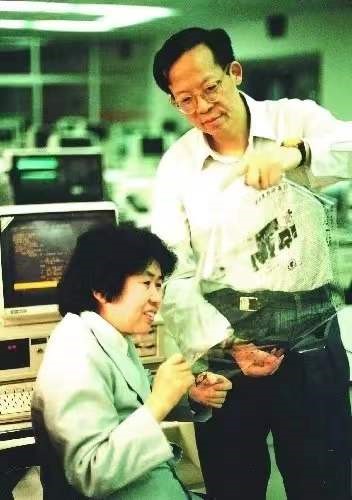

王选院士,北京大学计算机研究所教授。来源:中国青年报

投身科研,与病魔抗争

1954年,就读北京大学二年级的王选面临着分专业,数学、力学、计算数学,很多学生选择数学,不愿和计算机打交道,而当年周恩来总理在十二年科学规划里讲到几个重点发展领域,其中包括计算机技术,这让年仅17岁的王选立志投入到计算机硬件研究中。他说,发展计算技术,不但是国际潮流,也是国家需要。

1958年,王选以优异的成绩毕业,他狂热地投入计算机的设计、调试工作中,甚至住进了实验室,夜里就睡在办公桌上。由于工作量巨大,长时间的体力透支让他的身体垮了下来。

之后,一场大病袭来。低烧不退,胸闷憋气,呼吸困难,转院多次未曾好转,王选不得不回上海养病,一去就是三年。这期间,他仍然带病研究计算机高级语言编译系统。“那时侯的王选身体虽然不好,外表看起来也很平和,但是做起项目来非常用心,而且有种志在必得的霸气。”他的好友回忆。

王选的这种坚持和韧性,是他战胜病魔、攻坚克难,最终获得国家最高科学技术奖的关键因素。

日思夜想,埋头苦干

1975年,仅是北京大学一名普通助教的王选,提出跨过日本流行的第二代和欧美流行的第三代激光照排系统,直接研制第四代激光照排系统,王选的这一想法让很多人吃惊,当年有人对王选开玩笑说:“你想搞第四代,我还想搞第八代呢!”

当时,王选已重病十年,靠拿劳保度日,每月40来元。1975年春,他拖着虚弱的身体,日复一日地挤公共汽车去中国科技情报所查阅外文杂志。从北大到情报所车费是二角五分,少坐一站就可以节省五分钱,由于没有经费来源,车费当然无从报销,王选就提前一站下车,走到情报所。为了节省,他很少复印,而是动手将资料抄在随身携带的笔记本上。图书管理员注意到,这个戴黄框眼镜的瘦弱男子一坐就是半天,手中不停地抄写着,笔迹密密麻麻,但整洁清晰。

最初研制原理性样机时,开发条件极其简陋,只有一台计算机可供使用,科研环境也差,王选和同事们还经受着冬天的寒冷、夏天的蚊虫,在苦熬中,有的同伴退出了,而王选一直坚持着。

王选值夜班的时候,夫人陈堃銶心细,怕他记不住值夜班要带的东西,给他编了个顺口溜:被子、床单、书包;毛巾、牙刷、牙膏;钢笔、水果、小刀。王选负责整个系统和硬件的设计调试,工作量极大,争分夺秒埋头工作,甚至在出差旅途中也不停歇。

陈堃銶回忆:“我看他实在是太忙,就让他帮着做些家务,比如洗碗,吃饭的时候说些闲话,这样他可以喘口气。但他很少能搭腔,有时做着做着家务,或者吃着吃着饭,就跑到屋里写起来了,我知道他总是在想问题。”

王选生前工作中。来源:光明日报

癌症晚期,始终不肯放弃工作

随着产学研结合,王选团队研制的具有从“0”到“1”原创核心技术的国产电子出版系统最终占据了市场,中国印刷业终于“告别铅与火,迈入光与电”。

2000年9月,王选被检查出患了中晚期肺癌。病魔可以摧毁他的身体,但却不能打败他的精神。他从未报怨过命运的不公,他说他要像当年攻克科研难关一样对待癌症病魔。

确诊的第三天,他就写下了遗嘱,第一句话就是:“人总有一死”,他已经把生死置于度外,只考虑怎样度过今后有限的日子。到了后来,他对夫人陈堃銶说:“管它什么情况,你去跟医生讨论就行了。”他已经完全不想自己的病,只是积极配合治疗,腾出精力做力所能及的事情。治疗间隙,除了参加必要的活动,他忍着病痛写出了50多篇文章和讲话,他要把用心血换来的体会供后人参考。

2006年2月13日,王选溘然长逝。

陈堃銶为王选写下挽联:半生苦累,一生心安。凄婉中透着坚强,朴实中蕴含深刻,是对王选一生的准确概括。

王选一生献身科学,淡泊名利,始终孜孜不倦地埋头于艰苦的科研工作。在北京大学王选计算机研究所,王选开创的事业正影响着越来越多的人……

(综合新华社、光明日报、中国工程院网站、新京报等报道)