1901年12月23日,林巧稚出生在厦门鼓浪屿的一个教师家庭,她一生未曾婚育,却亲手迎接了五万多个新生命,被称为“万婴之母”。

她一生未曾婚育,却亲手迎接了五万多个新生命,被称为“万婴之母”;她称自己是“一辈子的值班医生”,并将一生都献给了祖国的医学事业。她就是中国现代妇产科学的主要开拓者和奠基人——林巧稚。

林巧稚

1901年12月23日,林巧稚出生在厦门鼓浪屿的一个教师家庭。她5岁那年,母亲罹患妇科肿瘤,不幸离世。母亲逝去的悲痛在林巧稚心中留下了深刻的痕迹,在那一刻,林巧稚幼小的心灵里产生了学医的想法。

“心里总是装着别人”

1921年,林巧稚参加北平协和医院考试。在最后一场英语笔试中,一位女生突然中暑,林巧稚中断考试参加急救。最终,女生成功脱险,但林巧稚最拿手的英文卷却没有做完。林巧稚以为自己是要落榜的,但院方综合各科成绩,并考虑到她在考场表现出的无私与果断,破例录取了她。

入学选择研究方向时,林巧稚回想起自己儿时的初心。那时,中国婴儿和产妇死亡率是英国、美国、法国的三到五倍,女人产子,就是到“鬼门关”走一回。而刚刚进入中国的西医产科,还被许多人看不起。为了自己的理想,为了挑战妇女不能持刀的传统观念,为了那些还在用生命为无知买单的中国妇女,林巧稚毅然选择了妇产科。

协和医学院的淘汰机制极其残酷,一门主课不及格就要留级,两门不及格则直接除名,达到75分才算及格,且无补考的余地。纵使学路难行,林巧稚凭着自己的聪颖和努力,八年间一直高居榜首,并获得协和象征最高荣誉的文海奖学金,开创了女生获此奖学金的先例。

祖国更需要我

1929年,林巧稚成为北京协和医院第一位毕业留院的中国女医生,开始了54年的从医生涯。期间,林巧稚曾两度出国,一次是1932年至1933年,赴英国伦敦大学医学院和曼彻斯特大学医学院进修,并到奥地利首都维也纳进行医学考察;另一次则是1939年至1940年,前往美国芝加哥大学深造。当时曾有人劝林巧稚留在海外,芝加哥大学著名妇科专家艾蒂尔甚至还推荐她留校。不过林巧稚觉得,海外的工作环境和生活条件虽好,但多灾多难的祖国更需要自己。于是,她毅然踏上了归途。

林巧稚(右一)在工作中

看病不看人

林巧稚从医近60年,为林徽因、冰心等人接生过孩子,也给周恩来夫人、朱德夫人、彭真夫人看过病,但更多的是为社会上的普通妇女治病。朱德夫人康克清在一篇回忆林巧稚的文章中写道:“林巧稚看病有个最大的特点,那就是不论病人是高级干部,还是贫苦农民,她都同样认真,同样负责。她是看病,不是看人。”

一位内蒙古的女工焦海棠曾给林巧稚来信,说她已经连续夭折三胎,现在又怀孕待产,向大夫求救。林巧稚根据信中所说的症状判断,她的孩子患的是新生儿溶血病,当时国内尚无成活的先例。接收焦海棠这样的病人风险太大了,但林巧稚不忍弃之不顾。她遍查资料,彻夜难眠,最后决定试一试。

孩子出生很顺利,可是不到三个小时,就出现了全身黄疸,生理指标越来越糟。林巧稚冒着风险决定,给新生儿全身换血。换血开始,林巧稚先把听诊器在自己手心捂热,再轻轻贴到婴儿胸前,同时用手示意,控制抽血、输血速度。终于,婴儿的肤色由黄转红。整整七天,林巧稚没有离开孩子身旁,大胆的判断和精良的医术让这个婴儿成为有记录以来中国首例成功的新生儿溶血症手术患者。母亲为孩子起名叫“协和”。

林巧稚与新生儿

“做一辈子的值班医生”

林巧稚一直以事业为重,以拯救万千女性为己任,甚至将自己的事情都抛诸于脑后。从医几十年,林巧稚始终没有结婚,因为她清楚地知道,倘若自己离开了这个岗位,协和医院便没有女性医师能够顶替自己的位置了。林巧稚家里的电话一直放在床头,医院有危重的病人,她就整夜地守着电话等消息。她曾说过,“我的唯一伴侣就是床头那部电话,我随时随地都是值班医生。”

1980年,林巧稚因患脑血栓入院治疗。缠绵病榻的三年中,林巧稚仍坚持参与《妇科肿瘤》的编写。五十余万字的著作,浓缩了林巧稚毕生对妇科肿瘤的探索和研究,记载了她为医学事业所尽的最后一份力。

1983年4月22日,林巧稚去世。弥留之际,她仿佛又回到了紧张的手术台前,喊道:“快拿来!产钳、产钳……”护士拿来一个东西塞在她手里,几分钟后,她的脸上露出了平静安详的微笑,“又是一个胖娃娃,一晚上接生了3个,真好!”——这是她临终前的最后一句话。

冰心在《悼念林巧稚大夫》一文中这样写道:“她是一团火焰、一块磁石。她的‘为人民服务’的一生,是极其丰满充实地度过的。”

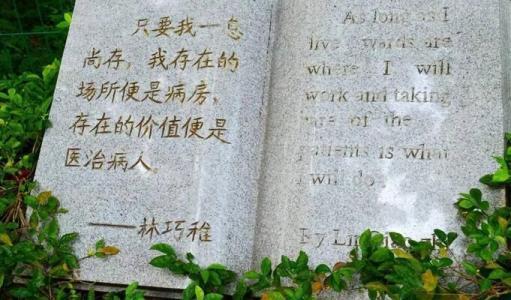

林巧稚的墓志铭

林巧稚用自己一生的行动和成就完美地阐释了她一生的理想信念——做人民的好医生。很多新生儿被父母取名为“念林”“爱林”“敬林”……这些名字饱含了一个个家庭对林巧稚的深深感念。

(综合人民网、光明日报、中国青年网等相关报道)