粮票在1993年正式退出历史舞台,实际上中国的粮食改革早在上世纪80年代中期就已经开始进行,计划经济正在向市场经济悄悄转轨,结束粮食的统购统销,放开粮食市场是一个重要信号。

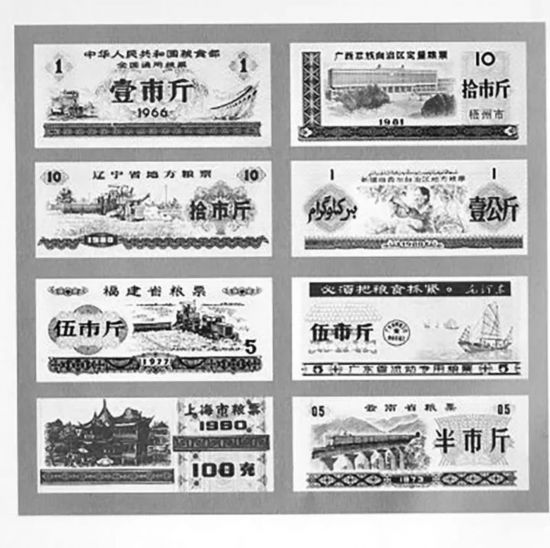

1993年,粮食统购统销制度结束,粮票退出历史舞台。

从1985年开始,北京人惊奇地发现粮店里多了一个“议价柜台”,开始出售议价粮。所谓的议价粮,是相比国家统一定价的平价粮而得名。议价粮价格可按市场需求浮动,购买不受粮票限制。此时,北京城市居民的生活水平有了显著提高,因为计划生育的实行以及副食品的增多,居民在餐饮上不再是单纯地吃粮度日,每月粮票或多或少有了结余。即便家中突发状况,粮食不够吃,也可购买议价粮来补缺。粮票不再是一家人的“命根子”,不再占据人们生活中至关重要的地位,这似乎是“票据时代”走入尾声的一个信号,一场巨大的社会变革正在来临。

粮票退出历史舞台

粮票在1993年正式退出历史舞台,实际上中国的粮食改革早在上世纪80年代中期就已经开始进行,计划经济正在向市场经济悄悄转轨,结束粮食的统购统销,放开粮食市场是一个重要信号。

“实行了30多年的粮食统购统销形成了以粮票为代表的中国票据时代,这种做法实际上对当时社会的发展进步起了至关重要的积极作用。国家以统一的低价格收购粮食进行分配,虽然牺牲了农民的部分利益,但是保障了全社会的供给,把有限的资源通过票据控制,限制消费,促使大家勒紧裤腰带,集中资源用于工业化建设和城市发展,确保了我国大幅度发展经济,快速完成了农业国向工业国的转变。”中国农业大学冯开文教授分析。

“农村土地承包之后,农民的生产积极性提高;农产品价格放开之后,农民收入增加;这一放一提,促进了农业的高速发展。”1990年我国粮食产量达到4.46亿吨,成为改革开放以来的高产年,而且从1991年以来粮食产量连续稳定实现4.35亿吨以上,1991和1992年分别达到4.35亿吨和4.42亿吨,1993年更是达到4.56亿吨,连续5年超过了4亿吨。“我国的粮食生产逐步实现了供求平衡,农产品基本告别了短缺时代。稳定的粮食生产能力和供求平衡,也成为我国取消粮票制度的直接动因。”

1993年4月1日起,按照国务院《关于加快粮食流通体制改革的通知》精神,取消了粮票和油票,实行粮油商品敞开供应。从此,伴随城镇居民38年历程的粮票、油票等各种票证完成了谢幕演出,票证时代彻底终结,捆绑在商品身上的枷锁终于打开。

然而,当年取消粮票这一举措,大多数人回忆起来并无太多强烈的感觉,这似乎是一场静悄悄发生的变化,市场经济已经慢慢渗透进人们的生活。在粮店工作的李秀玲早已习惯了人们买议价粮,“当时大家都知道,粮价放开是迟早的事情,粮食价格的上涨对人们生活影响不大。”粮店日渐冷清,再没有往日排长队买粮的盛况,更多的人去自由市场买粮,李秀玲自己也不例外,“粮店基本就是两白一黄,品种单调,自由市场就丰富多了,黑紫米、黄米、江米、银粘、绿豆、红小豆……甚至有泰国香米和广东丝苗米,想吃什么吃什么,小贩的米面随磨随售,十分新鲜,态度也更殷勤。”

告别了食品短缺的时代,米袋子和菜篮子越来越充实。“在粮食生产实现稳定供给的基础上,取消了粮票,老百姓心里有了底,心里更加踏实,需要买多少粮食都可以在市场上购买到,这意味着充足的粮食供应,也体现了一种生活的进步。”中国农业大学武拉平教授这样总结。

“民工潮”到来

与粮价同时放开的是曾经被束缚在土地上的农民,粮票的取消事实上为农民的流动提供了方便。

在票据时代,城镇居民迁徙户口时,有一个特殊的关系叫做“粮食关系”,关系人只能限定在某具体粮店购粮。对于拥有城镇户口的居民来说,“粮食关系”与城镇户口同等重要。倘若居民想到另外一个城市工作,除须办理户口转移手续外,还必须办理“粮食关系”的转移。而在长达40年的历史中,农民们并没有“粮食关系”,没有粮票到了城市等同于没法吃饭。

计划经济年代,控制人口的工作主要由粮食局和公安局组成,如果没有向粮食局事先通知,就是户口进来,也是没有商品粮证的,粮食关系成了城乡之间一条不可逾越的鸿沟。

1993年夏天,张芸的家中住进了一位客人、来自老家河北农村的16岁的表妹,前些年,张芸一家最害怕的事情就是老家来亲戚,来了人要占用张芸一家人有数的粮食定量,粮食肯定会不够吃,因为农村户口的奶奶在北京养老,已经分了一家人的口粮,再来亲戚实在吃不消了。然而如今表妹的到来并没有给他们增加太多的麻烦,因为不用再担心粮票的事情。

粮票取消的这一年,同样的事情发生在全国多个大城市,民工潮汹涌地流动,这一年元旦、春节在同一个月,春运客流空前集中,全国铁路春运旅客发送量达到2000万人次。报纸上有这样的报道:“1月2日到达北京的164次车上,车厢里从厕所到行李架上全是人。车到郑州,车厢大梁上的弹簧全被压扁,最后不得不从每节车厢拉下来70多人。”

取消粮票之后,进城务工经商的农民获得了在城市合法生存的权利,数以千万计的农民工浩浩荡荡地涌进城市,由此形成了中国大地上蔚为壮观的“民工潮”。到上世纪90年代末,农村三分之一的剩余劳动力都进城打工,促成了我国城镇化的突飞猛进。数字显示:1995年,我国的城镇化水平已经达到29%,到2001年底,又上升到37.7%。“城乡的差距正在不断缩小,城乡之间的鸿沟正在消失。”

观念巨变

1993年,粮票取消,也是中国确立市场经济体制改革目标后的第一年。

“粮票的取消不仅给人们的生活带来了变化,更重要的是给人们的观念带来了冲击,使商品经济的观念深入人心。以前的几十年,在计划经济的时代,人们拿着粮票都说是去‘换粮食’,这意味着是国家发的,是定量配给的,而取消粮票,粮价放开之后,人们变成拿着钱去‘买粮食’,这一个字的差别体现出粮食由配给品变成了真正的商品,票据时代终结后,人们发现有钱就可以买到想要的东西,这大大刺激了人们挣钱和消费的欲望,商品时代来临了。”冯开文教授这样评价上世纪90年代的观念巨变。

越来越多的新生事物冲击着人们的观念,中国青年报上曾刊登了一组漫画,配写的说明是这一年中国的流行语,这些流行语中大部分与经济活动有关,以经济建设为中心成为人们的口头禅。