从原子弹、导弹,到人造卫星、从载人飞船到探月工程、北斗系统,杨嘉墀一直将自己放在一个默默无闻的位置上。提到他的贡献,他总是说:成绩都是大家干的,只要能为国家得到好处,我就心满意足。

1986年3月的一天,四位老科学家联名向中央上书。因为事关重大,心急如焚的他们一刻也等不及了,决定破例走一次“后门”。

他们找到了邓小平同志的女婿,当时在中国科学院工作的张宏,将一封关乎中国命运、影响中国未来发展的信,直接呈交给了邓小平同志。

863计划发起人:王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允

四位老科学家的这封信,就是“打响中国命运决战、堪称新时代‘两弹一星’工程”、直到今天仍影响中国发展的863计划!

13年后的1999年,这四位科学家的名字王大珩、王淦昌、陈芳允、杨嘉墀,被镌刻在“两弹一星”功勋科学家名录上!

2005年,头发全白的杨嘉墀,已经86岁了,他在自己生命的最后时光,又一次风尘仆仆地为中国另一项影响深远的“大国重器”向国务院、向温家宝总理上书,这项工程就是上个月刚刚完成全球组网的北斗卫星导航系统!

杨嘉墀(chí),这个你我并不熟悉的名字,几乎参与了每一次对国家安全、人民幸福具有巨大影响的重大科技成果的研究开发,从原子弹、导弹,到人造卫星、从载人飞船到探月工程……

7月16日,是这位老人诞辰101周年纪念,让我们一起认识这位一生低调、功勋卓著的两弹一星元勋!

出身丝绸世家的少年

走上“科技报国”路

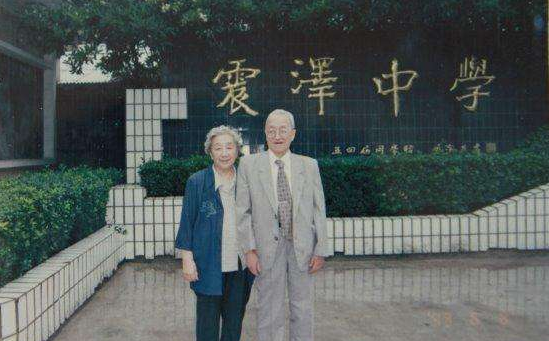

1919年7月16日,杨嘉墀出生在江南丝绸之乡,江苏吴江震泽镇的一个丝业世家。

祖父的丝绸生意做得很大,鼎盛时出口世界各地。童年时,他就读的震泽丝业小学,就是祖父一手创办的。

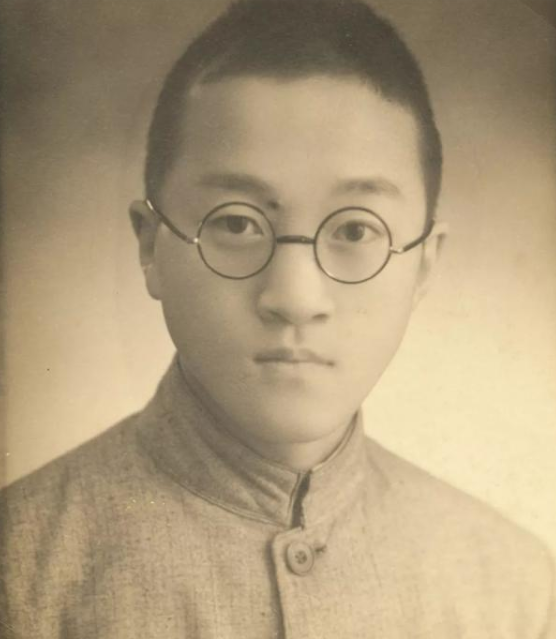

1932年,杨嘉墀在上海中学初中照

上世纪二三十年代,在外国资本裹挟下,童年的杨嘉墀经历了家族经济由兴盛走向衰落的过程;与父母背井离乡,辗转到上海求生的路上,又亲眼目睹了军阀混战的旧中国哀鸿遍野、民不聊生。

与父母移居上海后,杨嘉墀发奋读书,1932年,他以优异成绩考取上海中学。当时在这所中学读书的还有他的表兄、后来同为 “两弹一星” 功臣的屠守锷。

正是在这所著名的中学,杨嘉墀坚定了自己与祖父实业报国完全不同的道路,——科学救国。

1937年7月7日,杨嘉墀正坐在“高考考场”专注答题,他没有想到,短短一个多月之后,日本侵华的炮火已经从1300公里之外的北京,烧到上海滩。

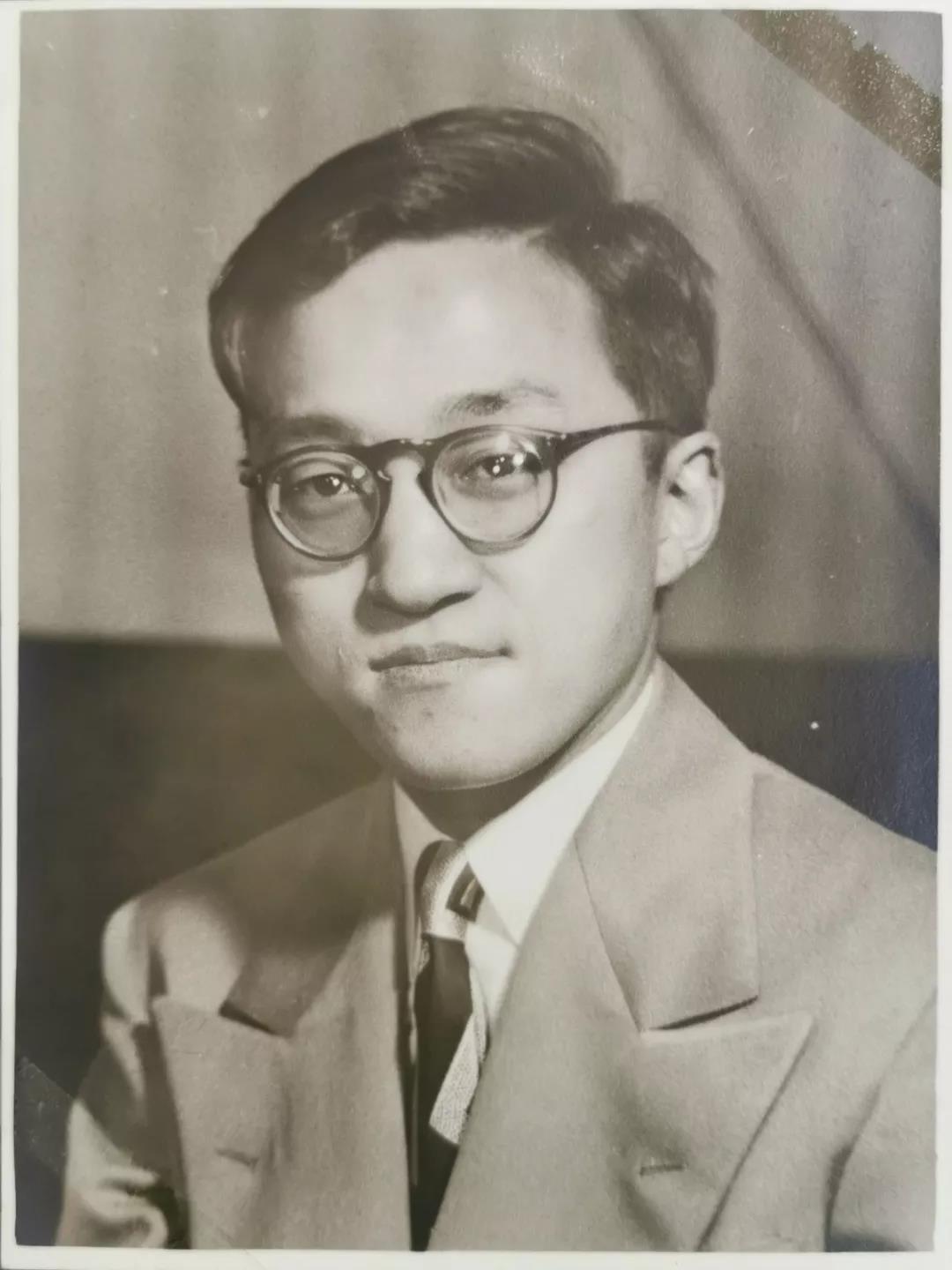

1937年,杨嘉墀在上海中学毕业照

“淞沪会战”打了整整三个月,1937年11月12日,上海彻底沦陷,英美租界和法租界沦为孤岛,300万上海市民陷入水深火热。

18岁的杨嘉墀眼看着日军的飞机低空盘旋,一串串倾泻着炸弹之后,大上海到处在燃烧、在倒塌、在流血、在哭泣……

尽管他以优异成绩被上海交通大学录取,却不得不在乌云压城、风雨飘摇的孤岛度过大学生活。他强忍着眼泪、攥紧着拳头暗暗立下誓言:一定要造出中国自己的飞机、军舰!

1941年,杨嘉墀从上海交大毕业,他不愿留在敌人管辖区工作,带着一腔报国的热血,冒着生命危险,穿越重重封锁远赴昆明,前往西南联大电机系担任助教。

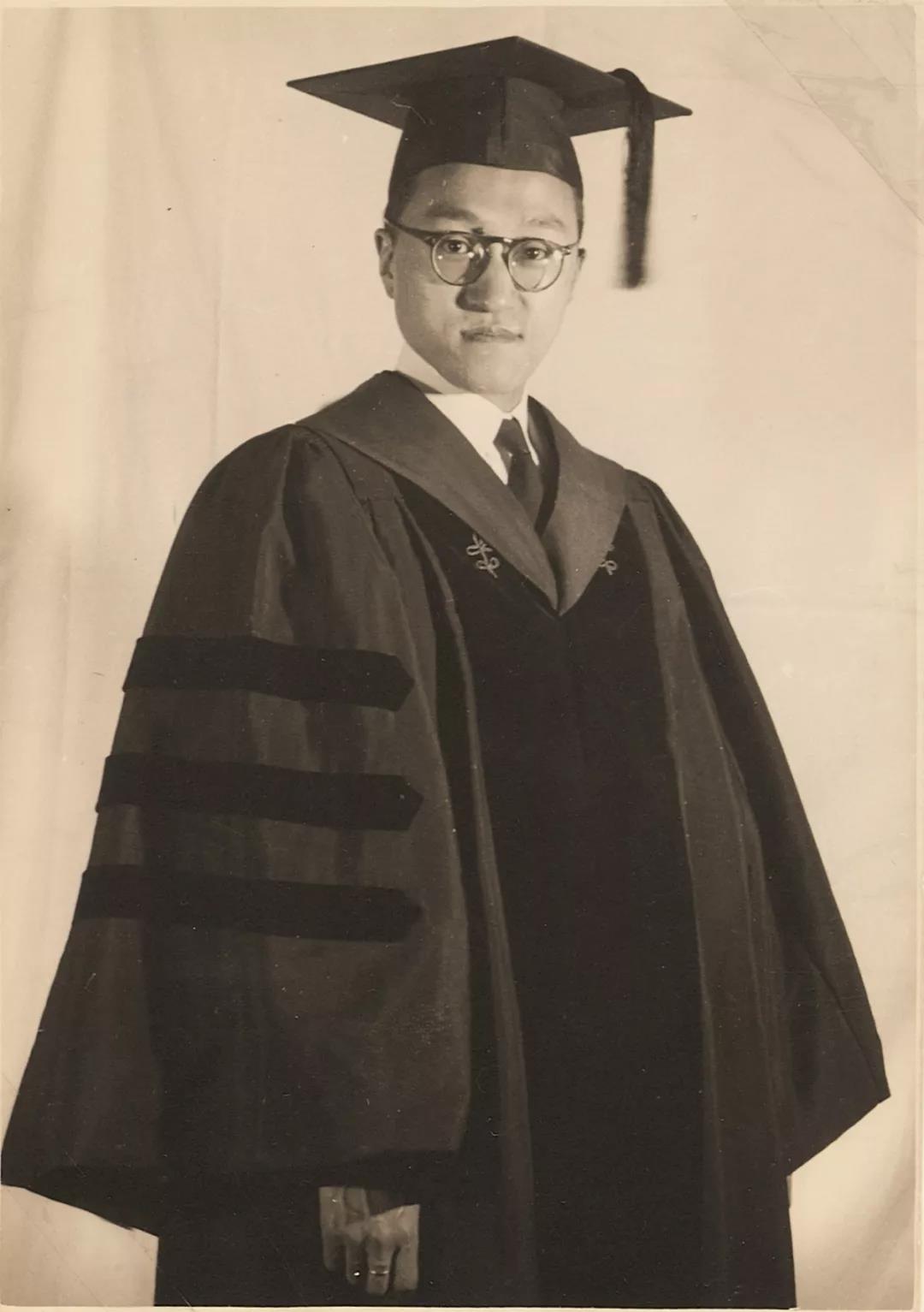

1941年,杨嘉墀交通大学毕业照

当时,正是战事吃紧的时候,恨不能上战场杀敌的杨嘉墀很快有了用武之地,中央电工器材厂调他过去,协助研究单路载波电话样机。

对当时的中国来讲,研制这种样机还是第一次。经过两年多的科研攻关,1945年,只有26岁的杨嘉墀研制出中国第一台载波电话机,一举轰动科学界。

年少成名的杨嘉墀并没有志得意满、裹足不前,这,只是他“科学报国”的序曲!

美国开天价工资

也留不住的中国天才

1947年,杨嘉墀以优异的成绩获得到哈佛大学留学的机会,当他听说在哈佛上学还可以选修麻省理工学院的课程时兴奋不已。

回忆起这段求学往事,杨嘉墀80多岁时仍开心得像个孩子:他对记者说:当时,哈佛的学费一学期200美元,麻省理工因为是工科学费是375美元。

对知识如饥似渴的杨嘉墀,往来奔波于哈佛和麻省,几乎把自己所有的时间都用来学习,他只用了一年时间,就修完所有课程,以A等的成绩取得硕士学位。

1949年4月,杨嘉墀又在哈佛取得博士学位,这位中国面孔成为哈佛名副其实的天才学霸,因为他只用了不到三年时间,就接连读完了硕士和博士。

1949年10月1日,身在大洋彼岸的杨嘉墀看到中华人民共和国宣告成立的新闻时,顿时热泪盈眶。

归心似箭的杨嘉墀当即申请回国,却受到美方的无理阻挠。时时刻刻盼着回国的他没想到,这一等竟然是七年!

1949年,杨嘉墀在美国哈佛大学获得博士学位

既精通仪表仪器,科研能力又十分出色的杨嘉墀,很快在美国科技界站稳脚跟,取得了一项又一项成绩!

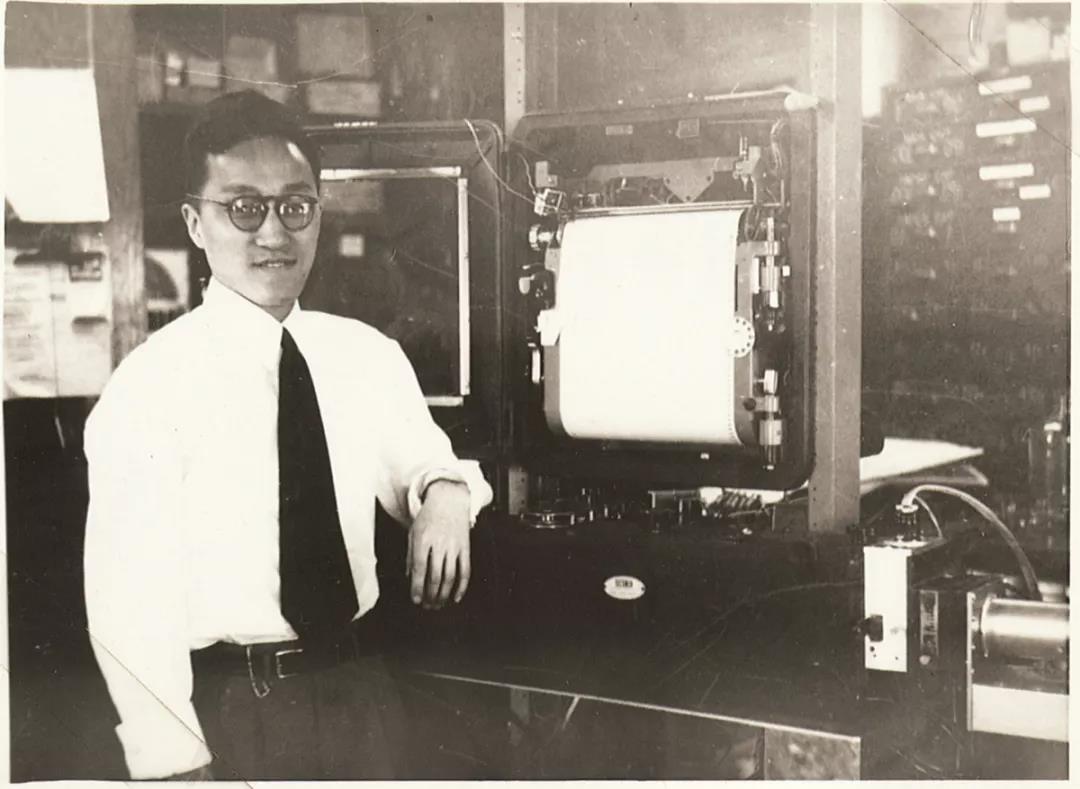

上世纪50年代,在宾夕法尼亚大学物理系担任副研究员的他,成功研制出世界上第一台快速记录吸收光谱仪,他的这一发明成功结束了光谱仪手动的历史,并被命名为“杨氏仪器”!

1953年,杨嘉墀与“杨氏仪器”合影

1954年,35岁的杨嘉墀又被洛克菲勒医学研究所聘为高级工程师,短短一两年的时间,他又研制成功了生物化学的二色光谱仪、视网膜仿真仪,为人类创立生物电子学这门学科作出了杰出贡献。

当时,美国人每天要付给他100美元的薪金,在60年前,这绝对是一笔天价报酬。然而对于杨嘉墀来说,洋楼、汽车、美元都是身外之物,他时时刻刻最盼望的就是回到祖国!

中国航天发展的每一步

几乎都与他息息相关

1956年,美国终于同意放人,杨嘉墀毫不犹豫地变卖了别墅、变卖所有家当,把身上的美元都购置成示波器、振荡器、真空管等祖国科技事业发展所需要的仪器。

杨嘉墀带着自己一身的知识,带着新中国稀缺的仪器,带着妻子和四岁的女儿,转道香港回到阔别已久的祖国,开始了屡建奇功的科研生涯。

1956年,杨嘉墀院士回国后探访亲人

回国以后,他急国家之需,参加中国科学院自动化研究所的组建,甚至不惜离开自己熟悉的学科,改行研究自动化技术。

1964年10月16日15时,中国第一颗原子弹爆炸,耀眼的巨大火球、翻滚至天际的蘑菇云震惊世界。

而测量原子弹核爆炸火球的温度测量仪、冲击波压力测量仪、以及现场地面振动测量仪,正是作为技术总负责人的杨嘉墀带领科研人员日夜攻关、研发成功的。

1965年,杨嘉墀又有了新的使命,这一次,他作为人造卫星总体设计组副组长,目标是为我国第一颗人造卫星“东方红1号”设计总体方案!

1970年4月24日,当《东方红》的乐曲在中国上空奏响时,51岁的杨嘉墀,在中关村家中与家人紧紧抱在一起,激动地泪流满面……

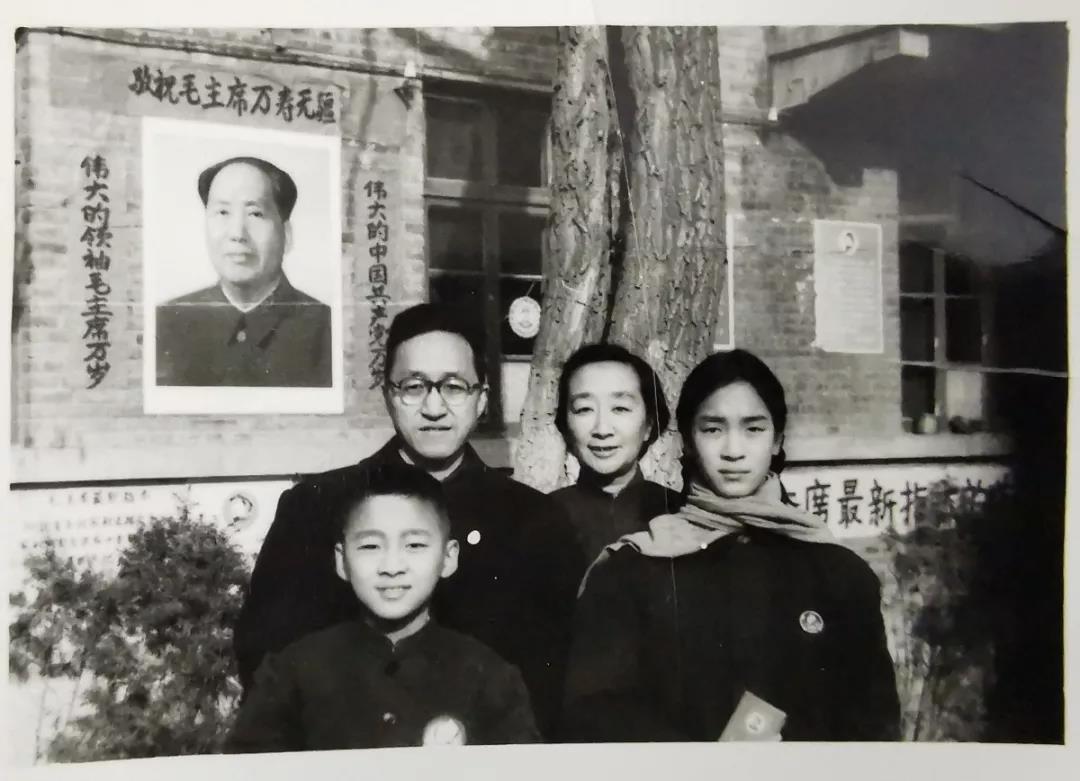

杨嘉墀一家中关村13楼前合影

从此之后,中国航天事业的每一步发展几乎都与杨嘉墀息息相关。在当时艰苦的环境里,他带领团队一次次攻克科技难关,成功组建了卫星姿态测量和控制研究室,地面测控用数据处理设备研究室。

1975年11月26日,中国第一颗返回式卫星“太空游子”发射升空,当时世界上只有美国、苏联掌握了卫星回收技术。杨嘉墀主持研制的卫星姿态控制系统将决定这颗卫星能否成功返回。

卫星运行到第七圈时,突然出现了问题:氮气的数据不断下降,如果真的是氮气泄漏了,那意味着卫星姿态控制动力将消失,卫星必须提前返回。

在当时,只要是能返回就算成功,很多人主张提前返回。在千钧一发的时刻,一向寡言的杨嘉墀提出不同看法,他向钱学森坚定地说出自己的判断:氮气并没有泄露,是温度过低导致的数据下降,卫星环球按原计划运行三天没有问题。

三天后,“太空游子”成功回收,中国成为全球第三个掌握卫星回收技术的国家。那一天,钱学森激动地对站在自己身边的杨嘉墀说:老杨,你为国家立大功了!

1975年后 , 他又紧跟世界科技发展的浪潮 , 利用自己在美国的关系 , 积极向中国引进计算机 , 极大推动了计算机在我国工业过程控制中的应用。

之后,杨嘉墀又担任“实践”系列卫星总设计师,1981年9月20日,“实践2号”“实践2号甲”和“实践2号乙”一箭三星发射成功,使中国成为继苏联、美国、欧空局之后世界上第四个用一枚火箭发射多颗卫星的国家。

为中国的原子弹、导弹、卫星事业做出杰出贡献的杨嘉墀很少提起自己的贡献,一直默默无闻地埋头研究。乃至后来获得“两弹一星功勋科学家”这样至高无上的荣誉,杨嘉墀这个名字,对于大部分老百姓而言依然是陌生的……

“走后门”上书中央

863计划至今影响中国

1983年,美国率先推出“星球大战计划”。之后欧洲的“尤里卡计划”,日本的“振兴科技政策大纲”相继出台,甚至连韩国都提出了自己的科技规划。

住在中关村宿舍的老科学家们愈发忧心忡忡:面对国外大手笔的科技振兴计划,此时的中国科技界却安静得悄无声息,更让人着急的是,年轻一代的科技人员纷纷辞职,不是出国就是下海经商。

一次,杨嘉墀散步时遇到了陈芳允,两人一聊起来顿时焦急万分!与他们同样为此事焦灼的还有王大珩和王淦昌!

1986年3月,经过一个多月的撰写和修改,一份上书中央的《关于跟踪世界战略性高技术发展的建议》终于完成,4位科学家郑重地签上自己的名字:王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允。

心急如焚的他们,走了生平第一个“后门”:请邓小平的女婿,直接呈交给了邓小平同志。

两天后,邓小平做出批示:“这个建议十分重要,宜速作决断,不可拖延。”

面对需要多少经费这个问题时,四位科学家陷入沉默,当过二机部副部长的王淦昌艰难地说了一句:“我们国家还很困难,能省就省吧。我看,一年能给2个亿就行。”

然而,让他们吓了一大跳的是,最后中央批的专款竟是100个亿!而中国当年全国财政总支出才只有2000亿元。

1986年11月18日,一个面向21世纪的中国战略性高科技发展计划正式公之于世,该计划就是在生物、航天、信息、激光、自动化、能源、材料、海洋8大技术领域影响中国发展进程的“863计划”!

毫不夸张地说,863计划堪称新时代的“两弹一星”。没有34年前的863计划,就没有中国今天在世界科技领域的再一次崛起!

进入晚年之后,杨嘉墀最关心的是我国航天载人计划和探月工程,他几次联系陈芳允等科学家,为项目进行可行性论证提供有价值的资料。

2004年,已经85岁的他,仍然在为中国北斗导航系统风尘仆仆地参加研讨会。当时,北斗只发射了三颗卫星,当国际上“中国北斗无用论”甚嚣尘上时,他坚定地指出:中国民用卫星导航市场广阔,“北斗”潜在的经济效益巨大,是今后可持续发展的重要因素。

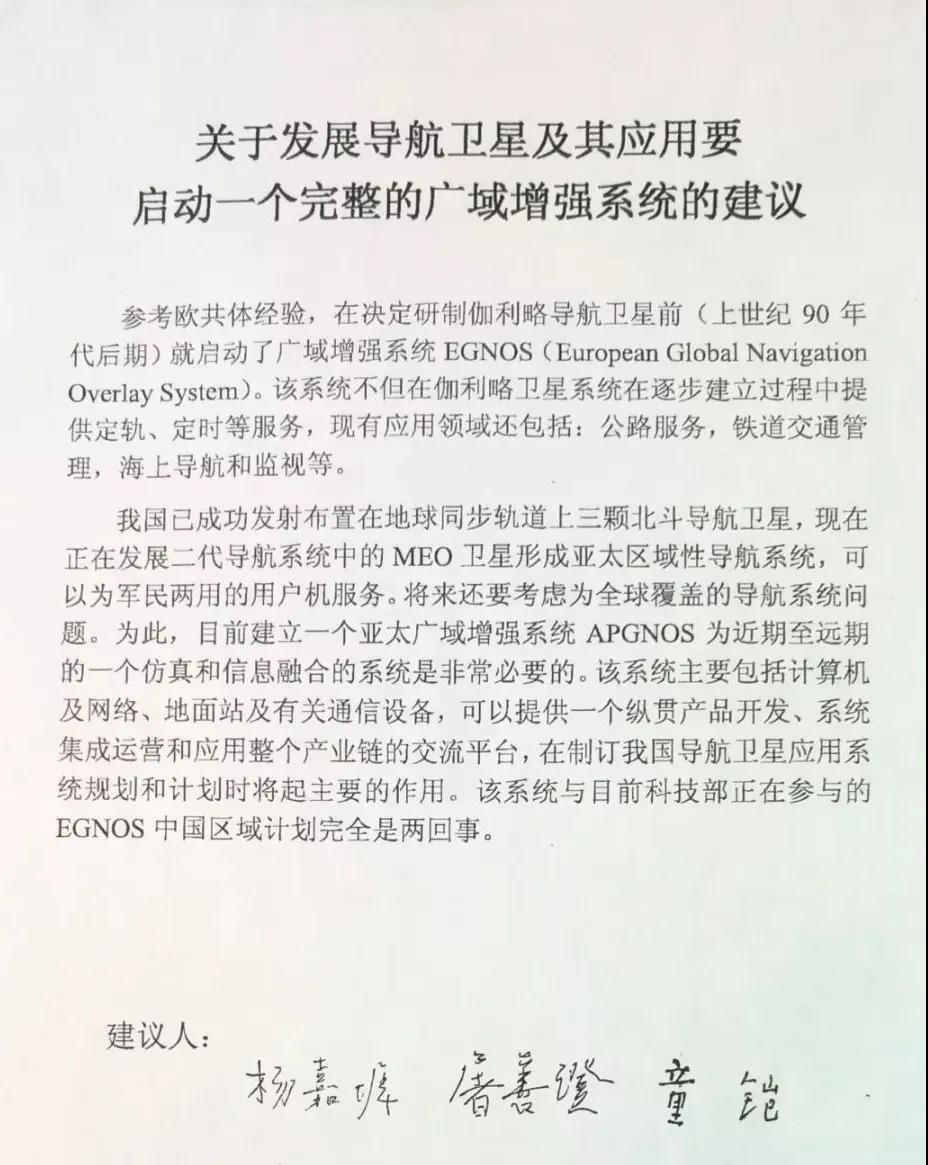

之后,他又牵头提出关于促进北斗导航系统应用的建议,并同屠善澄等院士联名正式向国务院提出建议。

建议在2005年2月3日发出后,2月4日就得到了温家宝总理的批示。国家将北斗导航系统建设列为国家基础设施规划,更解决了资金投入的渠道问题。

86岁的杨嘉墀又一次宽慰地笑了,然而,为“北斗”发声出力,却是他在生命的最后时光为这个国家的发展提的最后一个建议……

2006年6月11日,为国家努力了一辈子、奉献了一辈子,操心了一辈子的杨嘉墀院士,永远地闭上了眼睛,享年87岁!

从1956年到2006年,在整整50年的光阴里,这位爱笑但不爱说话的老人,几乎参与了每一次关乎中国命运的重大科技成果的研究开发!

从原子弹、导弹,到人造卫星、从载人飞船到探月工程、北斗系统,杨嘉墀一直将自己放在一个默默无闻的位置上。提到他的贡献,他总是说:成绩都是大家干的,只要能为国家得到好处,我就心满意足。

86岁时,他曾在文章中深情地写道:“我期望我国航天技术不断占领科技高地,到21世纪中叶时,能与世界空间大国在航天领域并驾齐驱,为人类作出更大的贡献。”

7月16日,是杨老诞辰101周年,此刻,我们必须大声地告诉他,您15年前许下的愿望在今天的中国正一一实现:“嫦娥四号”在月球背面着陆,中国最强火箭“胖五”成功发射,火星探测计划已经启动。

还有您临终前仍惦念的北斗导航系统刚刚组网成功,中国的北斗,正在为世界导航!

待到夜幕降临,我们一起抬头仰望星空,与55颗北斗一起闪耀苍穹的还有一颗闪耀光芒的“巨星”,——11637号小行星“杨嘉墀星”……