博古的政治纪律意识和坚强党性,使他没有因为一时的难关而消沉,在后来的革命历程中,他依旧保持着一个革命者的高尚品德。

酝酿

1935年1月3日,中央红军强渡乌江天险。其后,红军按照中共中央政治局会议(又称猴场会议)的精神进军黔北,直取遵义。

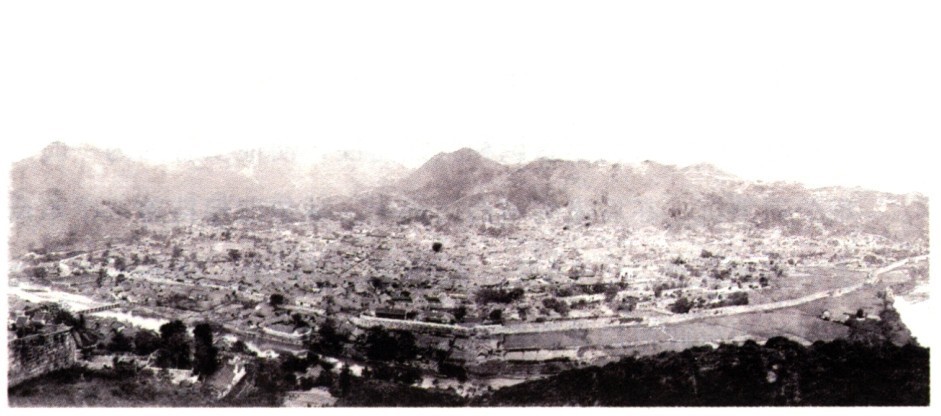

遵义城靠江而建,北倚娄山关屏障,战国时属古夜郎国,汉时称洋河,至唐贞观年间更名遵义。这里自古就是黔北重镇、贵州第二名城,近代以来,由于土货集散的原因,更是工商繁华、物产丰饶。

1月9日,当时主持中共中央工作的博古与周恩来、毛泽东、朱德等人从南门关进入遵义。一路上,群众夹道欢迎,口号声、欢呼声、锣鼓鞭炮声响彻云霄。博古看着欢涌的人群,不住地感叹遵义地区党的群众工作做得扎实,内心十分地温暖。

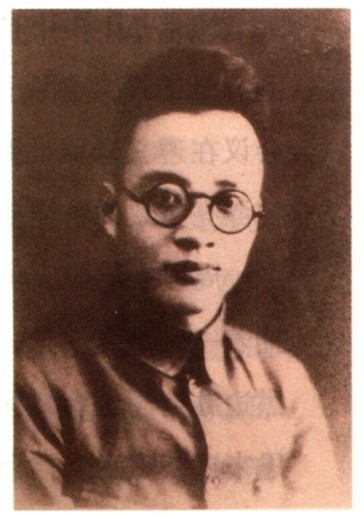

博古

然而,作为当时主持中央工作的领导人,博古是无论如何也难以高兴起来。第五次反“围剿”的失败以及湘江战役中红军所遭受的惨痛损失,使得全党全军上下对博古、李德实行的右倾单纯防御路线和瞎指挥的不满情绪与日俱增。在高级干部中,许多人深感焦虑,思索使党和红军摆脱极为不利局面的办法,开始酝酿如何纠正错误,改变错误领导的意见和要求。

其实,之前的猴场会议,中央大部分领导人对于中央军事指挥的错误问题就已经取得基本一致的意见,批判、否定了博古、李德顽固坚持的错误战略方针,同时,进一步批判了他们在军事上的单纯防御路线和右倾机会主义思想。在这样的形势下,需要召开一次政治局会议总结经验教训。

避重就轻的“总结报告”

为适应新的形势,博古、周恩来商议召开一次政治局扩大会议。确定由博古代表中央作一个第五次反“围剿”的总结报告,周恩来作一个关于军事方面问题的报告,同时还确定了会议议程和参会人员。会议的筹备工作由周恩来负责。

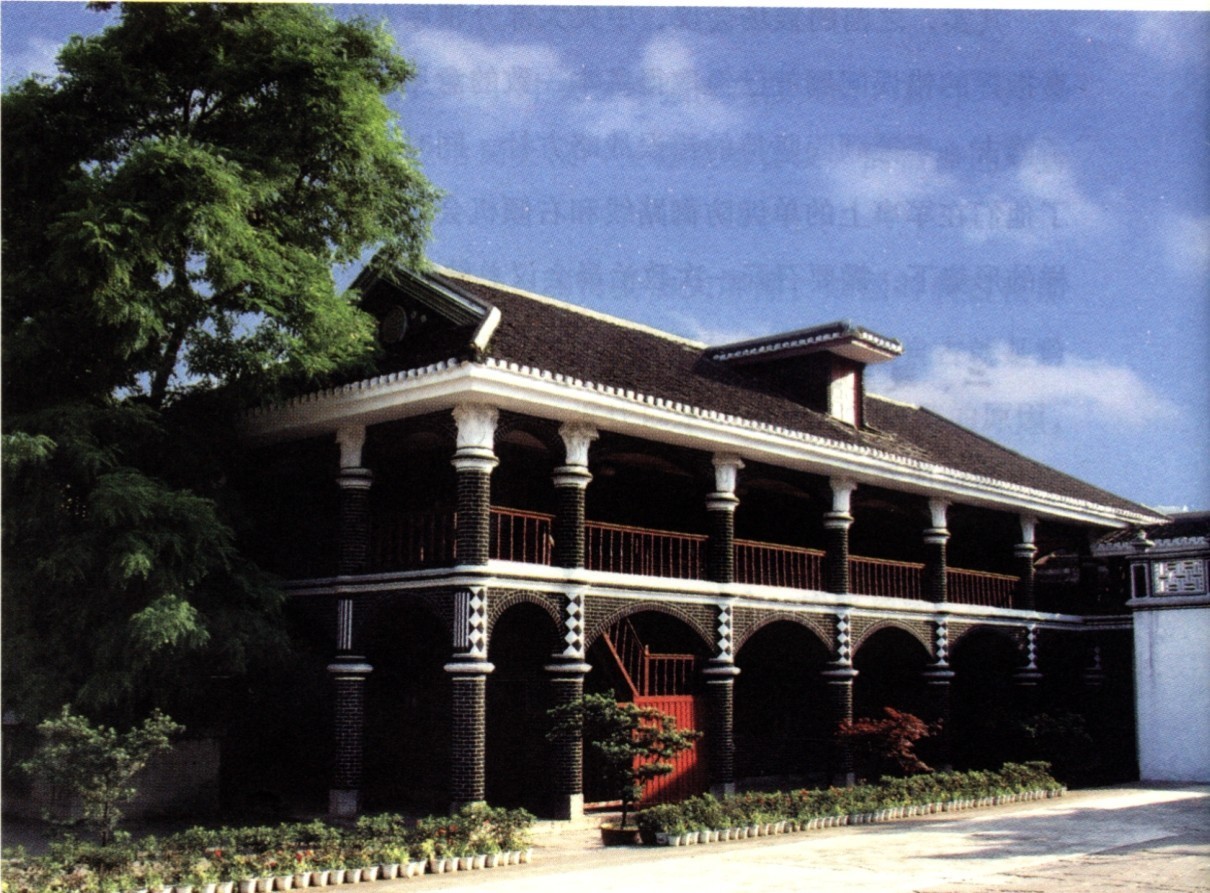

1935年1月15日至17日,对中国命运和民族前途具有重大意义的遵义会议召开,标志着中国革命历史的重要转折。会议在遵义老城枇杷桥杨柳街的柏章辉公馆里召开。这是一栋漂亮精致的小洋楼,遵义会议的会址就在二层的东厢房。

周恩来组织人员精心对会址作了一番布置。正中的墙上挂着一幅马克思像,会桌是一张栗色的香木方桌,二十几张黑边藤椅围着会桌整齐摆放。为了抵御贵州冬季的湿冷,周恩来还特意叫人在会议室备了一个大火盆取暖。

会议快开始了,朱德、刘伯承先步入会场,紧接着是周恩来。不久,博古、李德和翻译伍修权也走了进来,博古在会桌对着过道的正中位置坐下,李德则拉了一把椅子,独自到过道一侧的走廊坐下。接着,毛泽东、张闻天以及被担架抬着的王稼祥,都陆续赶来。

遵义会议旧址

会议由博古主持,他说:“我先代表中央作一个反五次‘围剿’的总结报告,然后由恩来同志作一个关于军事方面的报告。”在博古所作的报告中,他对自己在军事指挥上的错误作了一些检讨,但他主要强调的还是客观方面的原因,将第五次反“围剿”的失败归咎为帝国主义、国民党反动派的力量过于强大以及中央苏区的物质条件不好、各苏区配合不紧密等,而不愿意承认失败的主要原因是自己与李德在军事指挥上犯了严重错误。

接着,周恩来就军事问题作了报告,他胸襟坦荡,承认第五次反“围剿”失利的主要原因是军事领导上犯了单纯防御路线错误,同时还主动承担责任,进行了诚恳的自我批评。此外,他还对博古、李德在军事指挥上所犯的严重错误,进行了严肃的揭露和批评,支持毛泽东对博古、李德的批评,支持毛泽东进入党中央的领导核心来工作。

“反报告”

在周恩来发言结束后,参加会议的同志先后发言。张闻天首先起来作报告,反对中央领导单纯防御的军事路线。发言时,他手拿一个提纲,从理论上分析总结了中央红军不能粉碎敌人第五次“围剿”的主要原因,尖锐指出中央军事领导上的错误,即采取了脱离中国实际和红军自身实际的持久战、堡垒战、阵地战和单纯防御路线及战略战术原则,使红军不能打破第五次“围剿”。

这个在历史上被称为“反报告”的发言,是毛泽东、张闻天、王稼祥事先商议的结果。原来,在遵义会议前,对军事指挥早已不满的三人,一同拟好了这个发言提纲。毛泽东鉴于当时的情况,希望能由当时的政治局常委、中央主要领导之一的张闻天作系统的、有一定分量的发言。张闻天同意了这个意见,并做了充分的准备。

其后,毛泽东也作了长篇发言,指出导致第五次反“围剿”失败和大转移严重损失的原因,是主观上即军事领导方面犯了进攻中的冒险主义、防御中的保守主义、退却中的逃跑主义和拼命主义等错误。他还深刻阐述了中国革命战争的战略战术问题及此后在军事上应该采取的方针。紧接着,王稼祥、朱德、刘少奇等多数与会人员相继发言,纷纷表示不同意博古所作的报告。

党性原则和组织观念

会议进行了三天激烈而又充分的讨论,由于有张闻天所作的“反报告”为会议的中心议题定下基调,多数与会人员取得了思想统一、团结一致的意见。中央政治局最后作出决议,认为没有能够粉碎第五次“围剿”的主要原因是在军事指挥上和战略战术上的错误,而这些错误应由博古、李德和周恩来三人负责,其中博古、李德应当负主要责任。

1935年的遵义

会议后,毛泽东成为周恩来军事指挥上的帮助者,取消了博古、李德的最高军事指挥权。当时,作为中央总负责人的博古心情十分沮丧,思想上也并没有完全想通。会上,虽然与会人员的发言十分尖锐,矛头直指自己,但坚强的党性和组织观念,使得博古耐心听取了各种不同的意见和批评。虽然内心难受,但他没有压制任何人充分地发表意见,而是让大家把真实的想法和感受说出来。

对于会议的决议,博古也表现出了一名真正的共产党员应有的党性觉悟和纪律意识,他诚恳表示服从民主集中制原则,严格遵守会议上多数人通过的决议。他真诚表态将“个人服从中央”,与其他党员一起,为实现决议、为推动中国革命继续发展而竭尽全力地努力工作,不计较个人荣辱得失,不因受挫折、受批评而产生消极退缩情绪。

博古的政治纪律意识和坚强党性,使他没有因为一时的难关而消沉,在后来的革命历程中,他依旧保持着一个革命者的高尚品德。2月5日,毛泽东、周恩来、张闻天等人商议后,中央政治局常委开会进行了进一步的分工,决定由张闻天代替博古的职务,负总责。当时,中央政治局候补委员凯丰曾在背后劝博古不要交权。然而,博古表示要以大局为重,执行中央决议,尊重大多数人的意见,主动交权,没有听从凯丰的意见。

2月6日,象征着中央权力的两只铁皮箱,被博古派人送到了张闻天的驻地。从此,张闻天正式担任党中央负责人,博古则保留了政治局常委、军委委员职务。

摘编自《长征中的纪律故事》中国方正出版社2018年6月出版