古有“六尺巷”之美谈,今有“三尺巷”的传承。一堵围墙因盖新房引发了邻里纠纷,读研女儿引用古句劝慰愤懑的父母:让他三尺又何妨?

前段时间,洛阳偃师农民侯宗欣因为盖新房,与邻居因宅基地边界发生争执,导致建房受阻,内心愤懑难平。

在海南读研的女儿侯亚楠得知此事,担心父母因此影响身体健康,遂借用典故和古话劝解父母:“让他三尺又何妨?”

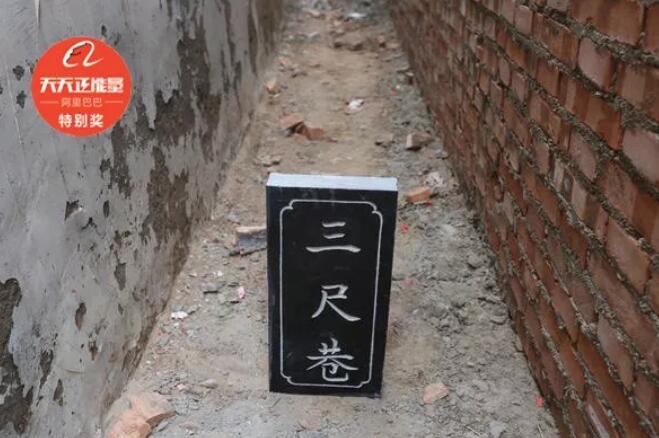

最后,侯宗欣夫妻听取了女儿的建议,主动让出约80厘米建房,在其和邻居家的房屋中间开出了一条小巷子,并刻了一块名曰“三尺巷”的小石碑竖在巷口。

一道共用围墙惹邻里纠纷,致新房难建

12月24日下午,偃师翟镇翟东村,57岁村民侯宗欣家的新房还在建设中,一栋三层小楼的框架已经盖成。紧邻房子西侧,是一条宽约80厘米的小巷子。巷前竖立着一块小石碑,上面刻有“三尺巷”几个字。小巷西侧邻居家也是一栋小楼房,大门紧闭。

侯宗欣妻子杨便荣说,她们家的宅基地和西侧邻居的房屋,曾共用一道老围墙。今年10月底,他们计划盖房时,因为院墙具体盖在哪儿,和西邻产生争执。因为邻居阻拦,新房迟迟无法开工。

眼瞅着冬天临近,新房迟迟无法施工,心中憋闷的杨便荣便给在海南读研究生的女儿侯亚楠打电话,想让女儿给出出主意。

女儿劝父母,“让他三尺又何妨?”

得知父母的苦恼,远在海南的侯亚楠首先想到的是父母的健康,“怕他们想不开,把身体搞垮了”。

24日,仍在海南读书的侯亚楠说,今年10月底,父母给她打来电话说起此事。刚开始,母亲杨便荣特别生气。了解清楚事情原委后,她第一时间就想到了清朝大学士张英劝解家人退让宅基地的著名典故,“感觉跟自己家发生的事情非常相似”,于是就随口念出“千里修书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”的名句劝解父母,并详细给父母讲解了这个故事,希望父母也能“让出三尺距离,化解邻里纠纷”。

“我当时主要想劝父母看开点,别把身体搞垮了。”侯亚楠说,因为当时父母都在气头上,并没有第一时间采纳她的建议。

侯宗欣规划,在新建楼房和西侧邻居楼房间,保留一定宽度的空间,以做它用。思虑再三后,侯宗欣夫妻冷静了下来,决定采纳女儿的建议。当天夫妻俩给女儿打去电话,表示在第二天施工时,把原本保留的空间让出去。

最终,在没有同西侧邻居沟通的情况下,夫妻俩建房时将地基主动向东退让了大约80厘米。于是便形成了现在这条宽约80厘米、长约20多米的小巷。小巷虽说不宽,但是刚好可以轻松通过一人,从而为前后邻居开辟了一条往来便捷步道。

后来,为了以此提醒自己和村民,侯宗欣就在巷口竖起了一块刻有“三尺巷”字样的小石碑。侯宗欣表示,他希望这个小巷能永久留下来,为村民出行提供方便。

人与人之间,多些包容少些纷争

作为偃师市人民法院的金牌调解员,王遂高每年都要参与很多起基层调解,这其中“农村宅基地纠纷的调解”占很大比例。

“三尺巷”可容纳一人轻松通过

“出的钱少了,被侵占人不愿意;出钱的多了,占别人地的负担不起。” 王遂高说。

据王遂高介绍,其实他接手的许多基层调解都是由鸡毛蒜皮的小事引起的,“农村人都好面子,喜欢争口气”,大家都不肯让步,造成很多问题长期悬而不决,有的甚至发展成家族矛盾。

他认为在“三尺巷事件”中,侯宗欣一方能抱着解决问题的心态,主动作出让步,非常值得称攒。这样做,就给问题的最终解决留下了余地,也让今后的邻里相处留下了余地。

六尺巷的典故

清代文华殿大学士兼礼部尚书张英在安徽桐城老家的府邸与吴姓相邻。两家人在宅基的问题上发生了争执,告到县衙。因两家都是高官望族,县官欲偏袒相府,但又难以定夺,连称凭张英作主。

家人遂驰书京都,张英阅罢,立即批诗寄回,诗曰:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人得诗,旋即拆让三尺,吴姓邻居深为感动,也连让出三尺。于是,便形成了一条六尺宽的巷道。

古有“六尺巷”之美谈,今有“三尺巷”的传承。一堵围墙因盖新房引发了邻里纠纷,读研女儿引用古句劝慰愤懑的父母:让他三尺又何妨?

八十厘米的巷道不算宽敞,却打通了邻里交往的屏障,走出了人生天地宽的境界。

“三尺巷”犹如一面镜子,映照出邻里关系和谐互敬的关键:人与人之间,多一份理解就会少一些误会;心与心之间,多一份包容就会少一些纷争。