敦煌当代石窟的拥有者是旅日画家常嘉煌,他自筹资金,从1996年开建,到现在已23年。他认为,莫高窟壁画之所以能打动人,既有经文的因素,同时富有表现技巧的手法,还有和现实生活相关联的部分。

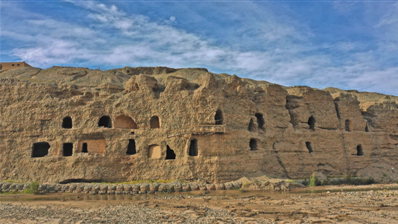

党河北岸的敦煌当代石窟艺术中心

敦煌市区西南30多公里处的党河河湾,被风剥蚀严重,崖壁裂成深沟,形同峡谷。著名的西千佛洞就坐落在这里,在它向西2公里的党河北岸,被水库截流的半干半湿的河床上,垂直向上6米,像窗口一样的崖面洞窟分布三层,共有20多个,则是敦煌当代石窟艺术中心。

当代石窟的拥有者是旅日画家常嘉煌,他自筹资金,从1996年开建,到现在已23年。

当代石窟上方的戈壁荒漠上,有一座用石头和泥土建成的西北院落和土墙,进入洞窟的入口就在这个院子里,旷野的轻风从空旷的两端挤进狭窄的通道突然速度加强,风掠过耳廓和衣衫,人借着风势一口气下到地表下十几米的石窟里,仿佛掉进了一个时间和空间的空洞。

走在300多米长的石窟通路里,明暗交错,四周万籁俱寂,时间凝固,唯有党河水哗哗作响,接近九点的太阳在对面的山上形成圆日。

建新石窟是完成父母的夙愿

常嘉煌的父亲常书鸿1943年任敦煌研究所首任所长,新中国成立后,任敦煌艺术研究院的第一任院长,与敦煌默默相守几十年,因一生致力于敦煌艺术研究保护等工作,被称作“敦煌的守护神”。

常书鸿于1994年逝世。常嘉煌回忆,父亲去世一年后的1995年,一次敦煌市市长在接待日本公明党代表团的宴会上,团长说,“我们非常想念常书鸿先生,我们希望能做些什么事情。”市长听到后走到我面前,跟我说:‘嘉煌,有件事情只有你能做,就是在敦煌开凿新石窟’”。

“我回去给母亲写信,她马上给我回了封长信,讲了父亲开凿新石窟的想法。”

常嘉煌说,母亲在信里告诉他,父亲早在50年代就希望在敦煌附近的崖壁上开凿新石窟,进行新的壁画和彩塑的创作,传承和延续敦煌艺术。这是一项持久的延续千年的艺术工程,希望自己的后人能够坚持做下去。

常嘉煌说,他秉承父亲常书鸿“继续敦煌”,用古老的载体把现在的文明留给后代的遗愿,在1996年11月,与他72岁的母亲、画家李承仙,自筹资金开始建造当代石窟。

当地政府对新石窟的建造给予了大力支持。常嘉煌说,时任敦煌市委书记,市长参加了奠基仪式。敦煌市计划局批复了当代石窟项目,敦煌市土地局审批了3万平方米的文化用地。青海石油局无偿为当代石窟铺设了2公里的地下电缆和输水管道。

“当时的名称是敦煌石窟艺术工程,敦煌研究院指出敦煌石窟是指莫高窟、榆林窟、西千佛洞、肃北五个庙石窟和东千佛洞,容易混淆视听。后来敦煌研究院段文杰院长建议叫‘现代石窟’,我说好,就用这个,非常感谢段院长。”

常嘉煌说,他在2017年把“敦煌现代石窟”改名为“敦煌当代石窟”,当代和现代的区别以时间划分不同,当代是指目前所处的时代,为此他做了很多理念和内容上的调整。

常嘉煌告诉记者,他对当代石窟艺术工程的构想,一是建“海外遗宝窟”,通过传统绘画技巧将流失海外的精美敦煌绢画复原到当代石窟的墙上;二是保存父母从事了半个世纪的敦煌研究成果。

这些成果中最出色的是一个唐代的220号洞窟,被公认为是敦煌壁画里面最精美、艺术性最高、保存得最好的洞窟,父母对它采取了相应的抢救性研究。当代石窟的唐代精华窟就是将220窟作为复原对象。

当代石窟的地面院落有一间小屋,放了一张钢丝床和一个书架,李承仙在去世前几年曾经在里面住过三个月。玉溪师范学院美术系副教授陈江晓回忆,2001年,一号窟“海外遗宝窟”开工,李承仙每天走下80多级陡阶到石窟里,站到脚手架上去画画,一画一整天,再走上来,为了避免上厕所,整天工作忍着不喝水。她那时已经77岁。

常嘉煌说,“一开始很多人以为是我自己在做这个事情,都反对我,包括我儿子,他说‘你搞石窟把奶奶拖病拖累了,你是有责任的。’”

“其实不是这么一回事,我是在完成父母亲的夙愿,是我母亲带着我启动当代石窟,这是她在我父亲去世后所做的唯一重要的事。”

当代石窟的营造至今已经23年,全部由志愿者参与,已近70岁的常嘉煌坦陈,这23年中有不畏艰辛、勇敢执着的时候,也有走不下去停下来的时候。总体来说,因为缺少关注和支持,当代石窟的营造相当缓慢,基本处于停滞、休眠状态,凿窟与绘制壁画也是断续进行。

“二十年前,我拿出我的构想时,就有很多人说我是个乌托邦,是个傻瓜,大家认识不到,因此获得的各方支持的力度不够。走到今天,我有很多困惑,对别人来讲,一个工程延续20多年是少有的。不过,我这不是烂尾楼,它一旦停下来,不会产生对环境的负面影响。”

“碰到无形阻力坚持不下去的时候,我曾经数次想过买两车水泥,把出入口封闭,但始终没有这么做,因为母亲在病重时说,随着国家的发展,民众对这个事情的理解,石窟肯定是能做下去的。现在,认同的人越来越多。”

艰难的开凿

常嘉煌介绍,当代石窟已开凿的20多个洞窟里,目前完成的是1号“海外遗宝窟”,2号窟是正在绘制的唐代精华窟,3号窟是中日净土窟,东京浅草寺出资开凿,复原七世纪从中国传到日本奈良当麻寺的一幅精美壁画,还未最后完工;另外还有日本、匈牙利、澳大利亚、伊朗等国家的十多个艺术家来石窟留下了作品。

2003年李承仙故去,西南师范大学美术学院的李白玲教授继续承担1号窟的壁画绘制工作,她自筹资金带领研究生,根据从大英博物馆、法国吉美博物馆拍来的照片,将《普贤菩萨骑象》、《行脚僧像》、《地狱图》、《树下说法图》等绢画,同比例放大再绘制到墙面,把它们永远留在了敦煌。

2018年,复原莫高窟220窟的事情有了新进展,51岁的玉溪师范学院美术系副教授陈江晓决定提前退休,然后用10年时间,自费带领学生和志愿者,完成这项被公认的初唐杰作的复原。

20年前,还是李白玲研究生的陈江晓与老师同学共同绘制了1号窟,20年后,她将带领学生和志愿者尝试复原莫高窟220窟这座唐代精华窟最初的样貌。“现在是陈老师接替了我父母亲想复原220窟的想法,她带的学生已经是当代石窟的第三代‘画工’了”,常嘉煌说。

陈江晓说,常书鸿先生曾说过,220窟的壁画“构图设色都不亚于意大利文艺复兴时期的教堂装饰绘画。”常书鸿、李承仙两位先生数十年都在研究将其复原,李承仙在生前最后几年找出了整个壁画上所有的残破色块和变色前的原色,并绘制了精细的彩色复原图,希望能在当代石窟里再现壁画昔日的辉煌。

要复原220窟,先要整修崖面、凿窟。陈明星是当代石窟的凿窟人,他说,当代石窟与莫高窟的地理环境基本相同,但比起莫高窟,当代石窟的开凿要更困难些。

莫高窟坐落在鸣沙山的断崖上,砾岩里的碎石多是山石风化破碎而成,小且带着边角,相对更容易凿空成工整的洞窟;而当代石窟的内壁则是大小不一的整块鹅卵石混着沙土还有沉积物,被胶结成坚硬的岩石,遇到巨大鹅卵石的地方,只能将其保留在原地,然后绕过去开凿,这样一来,比如洞窟的窟顶很难做到平整。

另外,与莫高窟容易被黄沙掩埋不同,当代石窟底部容易被党河水冲刷掏空继而坍塌,都江堰古代传统的石笼起了很大的作用,在设置好的铁丝网笼里填充石块,由于石块间有大量孔隙,渗进的水能及时排出,降低了水流对崖壁的侵蚀“比相隔2公里的西千佛洞的刚性混凝土防洪堤坝还要持久。”常嘉煌说。

排除了这些因素,当代石窟所提供的场景与氛围,同公元366年那个法名叫乐尊的和尚在敦煌莫高窟开凿的第一个洞窟一样真实、神秘、有感。

常嘉煌认为,莫高窟壁画之所以能打动人,既有经文的因素,同时富有表现技巧的手法,还有和现实生活相关联的部分。而现在,环境是人类共有的最大问题。

为此,常嘉煌决定在4号窟完成体现保护地球环境的大创作,发出问题警示,同时也是留给未来人类社会的一个证据,包括让1000年后的人类看到过去地球是怎样被蹂躏的。

“4号窟有200平方米墙面可供创作,我想动员全世界的艺术家,包括孩子,一起来完成留给未来一千年的一个信息,让石窟成为人类环境艺术创作基地。”常嘉煌说。

接下来,常嘉煌更希望将父母留下的文献资料捐献给敦煌研究院等机构,共同进行整理研究并建立纪念馆,“我相信这些研究可以令后人从中觅得人类精神文化的归属感”。