黄纬禄,著名火箭与导弹控制技术专家,是我国核潜艇固体潜地战略导弹和机动车固体战略导弹的总师。

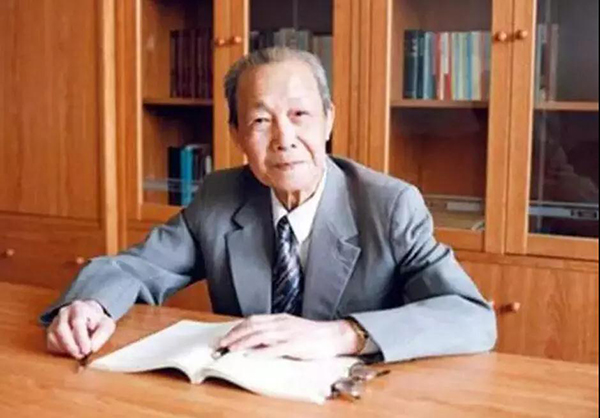

黄纬禄院士。

黄纬禄,我国著名火箭与导弹控制技术专家,是中国核潜艇固体潜地战略导弹和机动车固体战略导弹的总设计师,开创了我国固体战略导弹先河,为我国导弹技术发展奠定了重要基础,为航天事业作出了卓越的贡献。

2011年11月23日,黄纬禄在北京逝世。以下是黄纬禄与导弹的故事。

1943年,黄纬禄在中央大学机电系毕业以后到英国进修。黄纬禄在英国一家无线电工厂实习期间,有一天德国的一枚V-2导弹落在了他所实习的工厂,由于黄纬禄是实习生,可以比正式员工晚半个小时上班,才躲过一劫。

但这一劫却给他带来很大震动:如果中国要有导弹,就不会受日本侵略者的蹂躏。一次偶然的机会,他去参观一个展览,平生第一次看到了导弹。那是英国缴获的一枚德国导弹,配以解剖图。黄纬禄看了展览之后对导弹产生了浓厚兴趣。从此,他和中国的“两弹一星”事业结下了不解之缘。

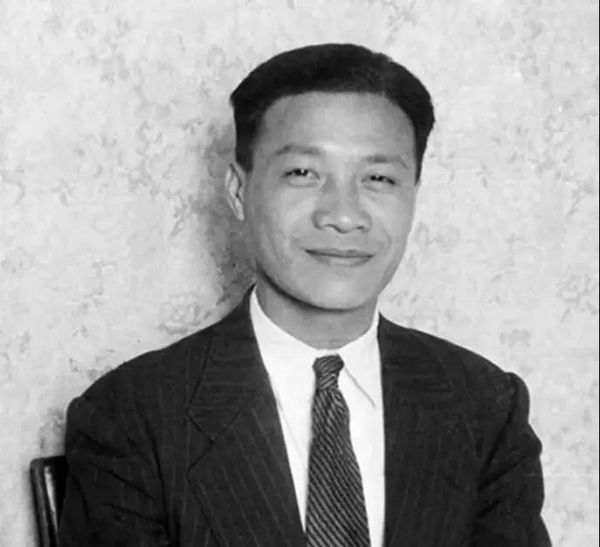

在英国实习期间的黄纬禄。

1947年黄纬禄学成回国。新中国成立后,黄纬禄被调入国防部第五研究院第二分院,担任液体战略导弹控制系统的总设计师。

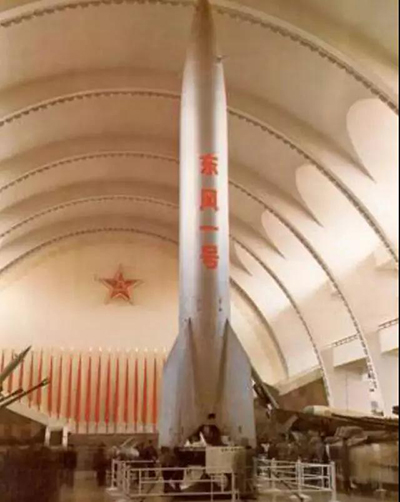

当时,第一枚导弹“东风一号”刚刚开始研制,黄纬禄很快投入到研制过程中。聂荣臻元帅的一句话让他记忆深刻:“我们一定搞出自己的‘争气弹’,为中国人民争气!”

1960年11月5日,我国成功发射了第一枚导弹“东风一号”,这是中国人民解放军装备史上极其重要的转折点。随后,黄纬禄参加了“东风二号”的研制,1964年,我国的“东风二号”发射成功,它使我国的核导弹发射有了坚实基础,试验在世界上引起了极大震动。

1960年11月,中国第一枚导弹“东风一号”发射成功。

1966年,我国首次导弹核武器试验成功,成功实现了“两弹结合”,但由于液体导弹准备时间长、机动隐蔽性差,很难实现二次核反击。为了更好地维护国家安全,中国研制从潜艇发射的潜地固体战略导弹势在必行。

1967年,我国第一个固体潜地战略导弹研制工作启动。1970年夏天,在没有任何经验可借鉴,没有任何资料可参考的情况下,黄纬禄带领着技术人员在南京长江大桥进行了“导弹落水深度试验”。南京是我国“四大火炉”之一,模型导弹里的温度高达40摄氏度以上,年过半百的黄纬禄坚持和大家战斗在第一线,他鼓励同志们说:“解放军是虎,固体导弹是翼,有了它,解放军就如虎添翼”。

潜地导弹出水瞬间的雄姿。

那年,我国导弹潜射试验在公海进行。发射后导弹窜出海面飞向天空,正当大家都以为发射成功时,不料仅仅过了数十秒,它却像天女散花一样在空中自爆了。这个打击对他们实在太大,黄纬禄茶饭不思,几乎每天晚上都睡不着觉,短短的半个月里,体重降了11公斤。

黄纬禄的女儿黄道群在2012年的一次采访中回忆说:“我就记得我父亲出差回来,人好像瘦到走形了,我不知道他掉了多少斤,但是觉得回来的人好像比原来缩下去一大块,他的表情很严肃,真的是好多天一句话都不说。”

在巨大的压力下,黄纬禄和团队昼夜查找问题,终于找到了导弹自毁的原因,很快采取了措施。满怀信心的黄纬禄立即向北京的领导小组负责人张爱萍报告,请求立即进行第二枚导弹试射。

可是,首次发射失利的阴影还没有驱散,发射基地指挥部里空气显得十分凝重,领导小组会上出现了两种不同的意见,双方相持不下。到了后来,人们面面相觑,不约而同地看着张爱萍,等待他的表态。张爱萍深思了好长一阵,斩钉截铁地说:“按照前方的意见,打!”

1982年10月12日,在渤海的海面上,一条喷火的“蛟龙”跃出水面,以极快速度直飞蓝天,在海天之间绘出一幅壮丽的景观,“巨浪一号”发射成功,准确命中预定海域目标,大家兴奋地跳了起来。这次发射取得圆满成功,标志我国成为世界上第四个能自行研制,第五个能从潜艇上发射战略导弹的国家。

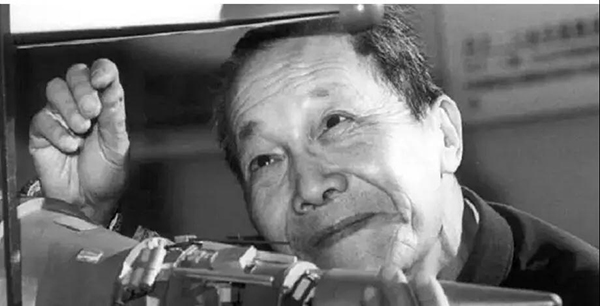

黄纬禄在观看弹上设备。

潜地导弹试验成功后,面对接踵而来的荣誉,黄纬禄却表现得非常淡然,他在一次汇报会上说,自己只是做了该做的事。“试验成功以后,人们把一些赞美之词都加到我头上,我实在不敢当,作为一名技术指挥员,任何时候都应该以党和国家的事业为重,从实际出发,大胆负责,而不应该考虑个人的得失。”

黄纬禄与航天员合影。

这就是航天科学家,“两弹一星”功勋科学家黄纬禄,他在成功面前多突出别人的成绩,在失败的时候多考虑自己的责任,他身上的精神永远值得新一代军人学习和传承。