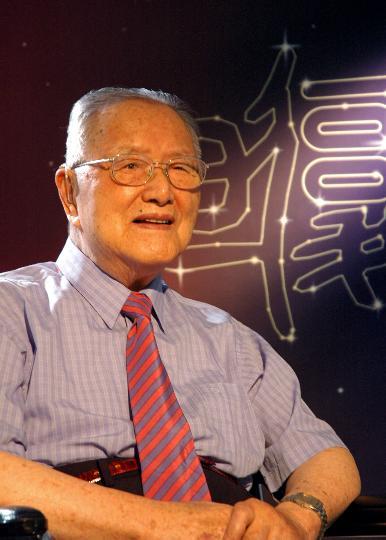

作为我国现代遗传学的奠基人之一,谈家桢将“基因”一词带入中文,并创建了多个第一。

2008年11月1日早晨,百岁老人谈家桢逝世。

作为我国现代遗传学的奠基人之一,他将“基因”一词带入中文,并创建了多个第一:建立中国第一个遗传学专业,创建中国第一个遗传学研究所,组建中国第一个生命科学院。

谈家桢生于1909年,那时,积贫积弱的旧中国正饱受列强欺凌,被斥为“东亚病夫”。1934年,立志投身生命科学研究的谈家桢,进入美国摩尔根实验室进行博士深造,期间他发表论文10多篇,年仅28岁就已经在世界遗传学届崭露头角。

学科初创 战火中日夜兼程

博士毕业后,面对导师的挽留,谈家桢深知此时国内遗传学基础薄弱、急待有人开拓,毅然选择返回祖国,成为浙江大学生物系的一名教授。在抗日战争中,他仍在争分夺秒开展学科建设,在随大学西迁的路上,边走边教学。

在湄潭祠堂“实验室”里,谈家桢带领学生发现了瓢虫鞘翅色斑变异的镶嵌显性遗传现象。

首次提出镶嵌显性遗传,填补了人们对遗传规律另一新的认知。而这样创新性研究成果,竟是在连件像样实验器材都没有的情况下完成的。

据浙江大学西迁历史陈列馆馆长阴利君介绍,唯一的照明工具就是一盏小小的桐油灯,做实验没有器材怎么办呢,他们就想了一个办法,用竹管来代替导管,把瓦盆作为蒸发皿,挖地窖来作为冰箱。就是在这样的条件下,他们从来没有间断过对知识的追求。

战火纷飞中,谈家桢选择了对知识的坚持,当年祠堂半夜那缕微弱的灯光,点亮了未来的中国生物领域,走出了多位生物学和遗传学领域的领军人物。

铁骨铮铮坚守真理

在复旦大学档案馆,这些珍贵的史料,记录了谈家桢人生中的又一个重大选择。新中国成立初期,米丘林学说在国内盛行,它强调对育种起决定影响的是外部环境而非内因,形成了学术上的一边倒。时任复旦大学生物系主任的谈家桢,却深信科学容不得半点虚假,宁可三年停课编教材,也绝不传播谬误。在当时青岛遗传学大会上,谈家桢不惧压力,坚定地捍卫了科学的真理。

据复旦大学生命科学学院教授、谈家桢博士研究生卢大儒介绍,谈先生在这个过程当中也是不断地抗争,有一种铮铮铁骨,不能屈从于比如说物质利益,不能屈从于一些强权。

终生之计 在于树人

怀着对遗传学的深厚感情,谈家桢建立了中国第一个遗传学专业、第一个遗传学研究所、第一个生命科学院,他一心要使中国的遗传学走在世界前列,他的执着追求也影响着一代又一代学生的选择。

著名的遗传学家金力的一次重大选择,就源于谈家桢。1994年,金力在斯坦福大学做博士后,已经86岁高龄的谈家桢坐着十几个小时的长途飞机找到他,真诚地邀请他回国为遗传学科发展做贡献,探访间隙,午间老人就在长凳上睡下了。

复旦大学副校长、中科院院士金力回忆道:“我心目当中一个那么大的科学家,他就很安详地睡在那,我当时眼泪就下来了,就是看到那个样子。后来他走的时候我就在他耳边就轻轻地跟他说,我说谈先生您放心,我肯定回来。”

正是这刻骨铭心的一幕让金力放弃了美国的优厚条件,全职回到了复旦大学,成为遗传学的学科带头人。为了我国遗传学发展,谈家桢还不顾高龄,远访北美、欧洲各国,邀请知名科学家来华讲学,并推荐大批中青年学术骨干去国外访问、进修和合作研究。

在为复旦大学百年校庆致海内外校友的信中,谈家桢写道:“吾平生无所追求,终生之计,在于树人。”

步入90高龄后,谈家桢仍敏锐地注视着国内外遗传学界的动态,他对中国人类遗传资源严重外流表示担忧。在他的呼吁之下,我国人类基因组研究中心成立,这项研究得以大踏步前进、跻身于国际先进行列。而今,接力棒传到金力手中,他正带领团队进行人类表型组研究,通过人类宏观表型与分子表型间的关系,揭示疾病的发生发展机制,为精准医学提供可能。