靠右行驶,是国内基本的交通规则。不过,来到中煤平朔安太堡露天煤矿,就发现自己所熟知的交通规则在这里不管用了。进矿出入口处,出口在右侧,入口在左侧。一进去,就能看到醒目的“入矿左行”4个大字。

一进入中煤平朔安太堡露天煤矿,醒目的“入矿左行”4个大字就映入人们的眼帘。这条矿内独有的交通规则,是当年中外合作“平朔模式”留下来的遗产。而中外合作“平朔模式”的创造者就是陈日新。

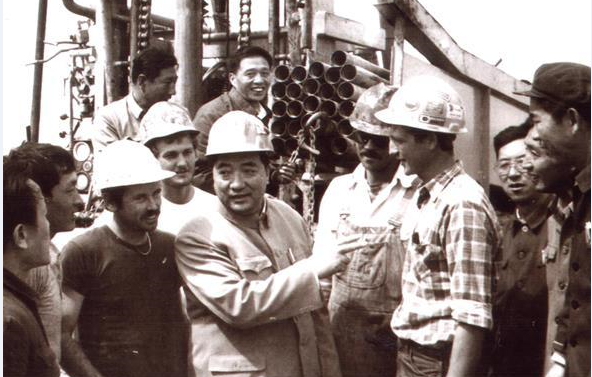

2018年12月18日,在庆祝改革开放40周年大会上,党中央、国务院表彰的100名“改革先锋”中,陈日新名列其中。他受命于改革开放之初,带领首批创业者来到平朔,开启了伟大壮举。

他以敢闯敢试敢冒风险的精神,率先引进西方先进经验和设备,使我国改革开放初期首个最大的中外合作项目平朔安太堡露天煤矿从开工建设到竣工投产,只用了当时我国矿山建设周期的1/4时间,建立了和外方良好合作的制度体系,创造了“三高一快”的平朔模式,推动我国煤炭工业露天开采水平一步跨越30年。

安太堡露天煤矿被誉为中国改革开放“试验田”。30多年过去,平朔安太堡露天煤矿依然宛如一颗明珠,照耀着雁门关内外,引领着煤炭行业的发展。

而他,虽已离开人世十几年,却依然活在每个平朔人的心里,是他们永远无法忘记的“陈老总”。

安太堡露天煤矿 让平朔人为之自豪的“试验田”

靠右行驶,是国内基本的交通规则。不过,12月22日,记者来到中煤平朔安太堡露天煤矿,就发现自己所熟知的交通规则在这里不管用了。进矿出入口处,出口在右侧,入口在左侧。一进去,就能看到醒目的“入矿左行”4个大字。

进入矿区后要换车,矿区的车除了大型卡车外,就是皮卡车。每辆皮卡车上都装着警示灯、车斗上立着3米多高的旗杆,上面飘着鲜艳的红色旗子。这是为了安全,因为矿区里的大卡车、大电铲太大了,普通的车辆距离大车较近时,完全不在大车司机的视线范围内。至今,人们说起来30年前引进那些大型采矿设备时,依然难忘那种震撼。

车在矿区内开了很长时间,都没到达矿坑作业面。远远望去,各种大型机械设备只是巨大煤层上闪动的一团团黄色的点,在这里,现场指挥员的车上常常放着专业的望远镜。

“你看,那是我们栽种的树。”指挥员指着远处说。正值寒冬,树木没有叶子,看上去光秃秃的,一望无际的是灰黑色、灰黄色的大地。不过,在一张夏天航拍的矿区照片上,山西晚报记者看到,这里有不少树木,绿意葱茏。

在露天矿坑的路上,奔跑着各种型号的大卡车,装载量基本都在一百吨以上,有的拉土,有的拉煤。路边还活跃着不同种类的挖掘机、推土机,它们的任务是保证开采工作面的顺畅。最惹人注目的是大电铲,轮胎有两人高的大卡车,在它跟前只能算是“小弟”,人站在它跟前,一种强烈的压迫感带来的是渺小感。最大的电铲,一铲子下去,就是40立方米。

挖出来的煤炭装上车,运到离此不远的洗煤厂。露天矿场东端,矗立着一座天蓝色、占地数万平方米、高达数十米的巨大厂房,这就是洗煤厂。洗煤厂北面是铁路专用线,它把洗好的精煤由铁路运到港口,销往国内外。

入矿左行,只是当年平朔模式留下来的一个小小的规则。机械设备、管理模式、奋斗精神、开放精神、创新精神……30年过去,这些仍在影响着今天的平朔。

“三年准备、两年建设,在‘陈老总’的带领下,这座现代化露天煤矿从动工兴建到竣工投产,只用了短短26个月。”“那时候,‘陈老总’提出了生活区建设和工业区建设同步,平朔是国内第一家工业区和生活区分离的煤炭企业。”“以后,我们的日子一定会越来越好。”……无论谈起过去,还是说及现在、畅想未来,言语间,平朔人有着满满的自信和自豪。提及陈日新,他们都是同一个称呼——“陈老总”,带着亲切,带着尊重,更带着感激。

因煤而生的朔州 更是一座未来可期的城市

“平朔模式”的意义不仅仅在于煤矿。

“因为一座矿,有了一座城。”朔州人介绍自己的城市,大多以此开场。矿,就是平朔煤矿,城,就是朔州市。

时间追溯到上世纪80年代初,这里还是一片荒凉,朔州尚未建市。作为平朔煤矿建矿初期的亲历者,今年已80岁高龄的黄树芳老人给记者讲了一件事:李双库,平朔筹建中第十四个报到的职员,1982年,大学毕业的他被分配到了平朔。他翻开地图找呀找呀,找了半天也没找到在哪儿。邻居告诉他,“听说在晋北,那里很荒凉,只见风沙不见人。”

平朔,在地图上确实找不到。平朔安太堡露天煤矿,是在山西雁北地区平鲁县和朔县两县境内,人们习惯称平朔,是取两县县名的首字来命名。

那时候,当地民间有不少说法:每日要吃二两土,今天吃不够,明天还得补;一年两场风,从春刮到冬,从冬刮到春;那时候,朔县县城里没有像样的旅馆饭店、没有公交、没有公园、没有像样的街道、没有红绿灯……

1982年,陈日新就是来到了这样的平朔,和他的同事们在冰天雪地、凛冽寒风卷着黄沙的平朔,开始了宏伟和艰难的创业历程。

随着平朔露天煤矿的建设,这座小县城——当年的朔县不仅迎来了外国人、巨型机器,更迎来了从未有过的高速发展。煤矿建设伊始,在朔州开工的单项工程就有公路建设、铁路建设、供水工程、通电工程、通信工程等10个项目,其中6项横跨当时的平鲁、朔县两地,长达110公里,占地涉及7个乡54个村。这些工程拉开了城市的最初框架。

1989年1月5日,平朔安太堡煤矿建成不到两年,国务院正式批准设立朔州市。经过近30年的发展,如今的朔州市,马路宽阔,高楼林立,到处都是高大的树木。

2018年,随着朔城区市政规划建设发展及昔日封闭的平朔生活区被“破墙开路”,平朔生活区和朔州城区融为了一体,不分彼此。

2018年12月22日,晚上9点的街头,华灯璀璨。虽然气温很低,路边的饭店里依然有人声喧哗,几名来自不同地方的年轻人情绪高涨,热烈地讨论着城市的发展。虽然来到这里的时间有长有短,但他们已经深深地爱上了这片土地。

如今的朔州,除了煤、电等传统产业,已布局了高端陶瓷、新能源、现代煤化工、生物医药、文化旅游、草牧业和农产品深加工、商贸物流等新兴产业,朔州还是全省风力发电、光伏发电行业的龙头区域。

朔州,曾是一座因煤而生的城市,未来,它将是一座可持续发展的城市,让人期待。

开放创新的中煤平朔 不仅引进来,也在不断走出去

根据国家统计局发布的全国煤炭产量情况,前十月,我国原煤产量为29.0亿吨,山西以72764.6万吨位列全国各大产煤省区煤炭产量的第二位。根据山西省煤炭工业厅2018年7月5日发布的生产煤矿能力情况,山西现有生产煤矿中,年生产能力最大的煤矿有3座,均为中煤平朔集团煤矿。

今天的平朔,拥有包括安太堡在内的3座年产能2000万吨以上的特大型露天矿,拥有2座年产能千万吨级的现代化井工矿,拥有年总入洗能力1亿吨的6座配套洗煤厂和4条总运输能力1亿吨的铁路专用线,拥有国内最先进的载重卡车、电铲等技术装备,是我国主要的动力煤基地和国家确立的晋西北亿吨级煤炭生产基地,为国民经济和地方经济发展作出了重大贡献。

中煤平朔的发展,离不开开放。30多年前,安太堡引进外方的管理模式,所有部门的一把手全部由外方人员担任。1991年,外方撤资,中方开始独立经营管理,在陈日新的带领下,平朔集团创造了高效率、高科技、高效益、快节奏的“三高一快”“平朔模式”,为我国探索煤矿建设现代化之路提供了宝贵的经验。

中煤平朔的发展,离不开创新。他们成立露天开采、露天机电、井工开采、井工机电、煤炭洗选和综合应用等6个青年创新创效活动小组,围绕安全生产、降本增效、技术改造等中心任务,学习交流岗位技能、创新方法、优秀经验。这些年来,中煤平朔集团在科技创新上累计投入46.8亿元,开展科研技术攻关100多项,获得省部级以上成果奖励35项。

30多年来,中煤平朔自主建设了2座千万吨级露天矿和3座千万吨级井工矿,实施了露井协同开采,大幅度提高了资源回收率,露天矿达到95%以上,井工矿工作面回收率达到了85%,实现了以煤为基多元发展,矿区环境从单一资源型到绿色生态型的突破……

引进来,也要走出去。

这些年来,平朔煤矿在不断地“走出去”,安太堡露天煤矿的经验不仅在国内被不断复制,而且已经走出国门。如今,国内各大露天煤矿几乎都复制了安太堡的生产和管理模式,在蒙古国、澳大利亚、纳米比亚,都有从平朔煤矿走出去的技术人员和管理者。

成功走过了从吸收、消化,到创新、输出的发展历程,如今的平朔,阔步行进在建设世界一流清洁能源供应商的征程中,而陈日新开创的“平朔模式”,仍在示范引领着国内大型煤炭企业实行中外合作、联合经营,走向未来。