2017年11月26日,侯波与她所眷恋的世界,与她所投身大半个世纪的摄影事业,永远地诀别了。

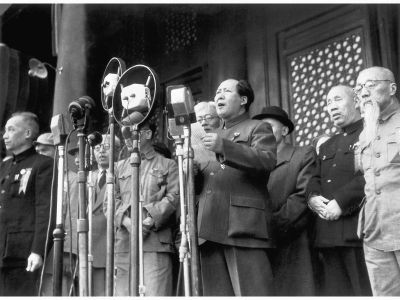

开国大典 侯波摄

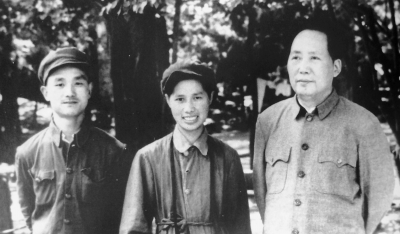

1949年5月,毛泽东与侯波、徐肖冰夫妇在北平香山双清别墅合影。

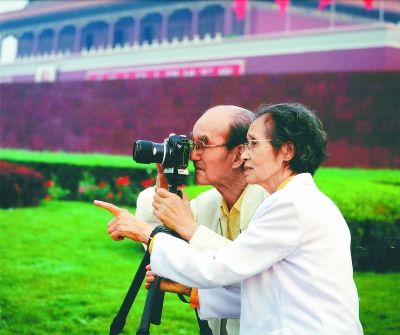

晚年的侯波与徐肖冰

1949年10月1日,天安门城楼。一位年轻的女摄影师紧握相机,不断调整焦距和光圈,拍完一卷就赶紧换,生怕耽误任何重要的镜头。为了抓取最好的角度,她将身体探到城楼护栏的外边。

她就是著名“红墙摄影师”、有“红色世纪波”之誉的女摄影家侯波。这张名为《开国大典》的照片成为她的代表作,而“开国大典上唯一女摄影师”则成为与她相伴一生的头衔。

2017年11月26日,侯波与她所眷恋的世界,与她所投身大半个世纪的摄影事业,永远地诀别了。所幸数年前,笔者曾采访过她,听她讲述了这张举世闻名的照片背后的故事。

8个胶卷

在侯波的摄影生涯中,最让她永远铭刻于心的是开国大典。当天,她与丈夫徐肖冰同在天安门城楼上拍摄。

“作为一个20世纪的中国人,在我的记忆中,没有一件事能与开国大典相比。接到10月1日到天安门城楼拍摄开国大典的任务后,我们领到了一个条子。那大概就相当于今天的记者证,佩戴着这个条子,就可以自由上下城楼了。他负责拍摄电影,我则负责照片的拍摄。”谈起当年拍摄开国大典的情景,老人的言语和表情仍流露出抑制不住的激动和自豪,“我是在开国大典那天惟一登上天安门城楼的女摄影记者,拍下了主席在天安门城楼上宣告新中国成立的那个令人激动的瞬间。”

当时经济条件很困难,侯波平时用的相机都很旧,有的还是缴获的战利品。开国大典当天,侯波用的是德国的禄莱120相机、阿克发胶卷,相机一次只能装12张底片。那时候胶卷都是从香港购买,非常稀缺,当天也只带了8个胶卷。面对举国同庆的历史时刻,她却“舍不得”拍了。“我很珍惜,每摁一张,心里都要数一下。整个大典只用了三个半胶卷,舍不得啊!那天拍的照片,几乎每一角度都只有一个底片。当时我的照相机只有标准镜头,没有广角,所以我想再多照一些人就照不下了。其实这张照片从光线、构图和技术上来讲,我是不满意的,但它有特殊的意义。”

为了拍好照片,侯波在上午不到10点就先到天安门城楼上看地形,快到中午的时候苏联专家带着彩色纪录片的拍摄设备也都纷纷就位。可是连午饭都没吃的侯波,要赶到中南海勤政殿拍摄中央人民政府委员会第一次会议。会议结束后,中央人民政府委员会主席、副主席及各位委员集体出发,乘车出中南海东门,前往天安门城楼出席开国大典。此时,参加开国大典的北京30万军民早已齐聚天安门广场,翘首期待着伟大历史时刻的到来。

“下午2点半多拍完中央人民政府委员会第一次会议,我再赶到天安门跟着参加政协会议的代表们一起登上城楼。等我上去一看,好位置都被他们拍纪录片的摄制组占了。那天有两个摄制组拍彩色纪录片,还有一个组是拍黑白纪录片的,加起来至少有好几十人。”侯波说,最主要的是,苏联记者是中国方面请来拍摄纪录影片的,最佳的拍摄位置当然要先满足他们。

快门按下

大概下午2点50分,毛泽东等党和国家领导人乘车到了天安门城楼下,从天安门城楼左侧一步步走上来。当毛泽东踏上最后一级台阶时,大喇叭里传来播音员丁一岚和齐越的声音:“毛主席来了!毛主席来了!”军乐队奏响《东方红》……侯波赶紧把相机对准了毛泽东等,一边拍一边往后退。“当《东方红》第三遍奏完的时候,毛主席和其他领导人正好到达了天安门正当中的位置。”

25岁的侯波,此前从来没见过这么大的场面。“毛主席等中央领导站的位置在天安门城楼的前廊上,那时候天安门城楼前廊的围栏不像后来那样修有齐胸高的汉白玉护栏,当时只是覆着琉璃瓦的矮墙。我们都是身子紧靠着城楼的矮墙拍照。有时为了能拍到领导人的正面,只好冒着危险把身子探出矮墙。而且按完快门后就得赶快蹲下来,以免挡住下面群众的视线。毛主席讲话的时间很短,根本来不及选择最佳位置就得按快门,可是即使这样,选取背景的程序也是不能省略的。只能把过程缩短,甚至缩短为一瞬间,这样捕捉到的背景才会是自然的,没有任何矫饰的。”

“那天,毛主席用浓重的湖南口音向全世界庄严宣告‘中华人民共和国中央人民政府今天成立了’的刹那,我的快门同时按下。”说着,侯波取出开国大典的那张照片,照片上毛泽东正对着扩音器大声宣告,十分传神、真实。曾经多次在纪录片中听到的那熟悉声音,此时仿佛一下子回旋在耳畔,激荡在心里。

看到笔者的钦慕之态,侯波马上表白:“这张照片,是我最得意的几张之一。不是因为照得好,因为它是一张非常特殊的照片,一张新中国光辉历史的见证——不是谁想拍就能拍得到的。是历史给了我这样的机会,是党和人民给了我这样的机会。”她认为自己很幸运。

毛泽东宣布“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”时,侯波觉得主席讲话的声音比平常有点变调,显然是激动了。毛泽东讲这些话的时候,大家都流着眼泪,侯波也感动得流了眼泪。“在天安门城楼上有1000多人,大家都眼含着热泪,庆祝有这么一天。”

在《义勇军进行曲》的雄壮旋律中,毛泽东按动电钮,新中国第一面鲜艳的五星红旗冉冉升起。全场肃立,向国旗行注目礼。广场上,54门礼炮齐鸣28响。“开国大典让我感受特别深的一点是,人民当家作主那种欢欣鼓舞的喜悦完全是发自内心的。城楼下30万欢腾群众的情绪也很高昂。天安门广场上,‘毛主席万岁’‘人民万岁’此起彼伏,非常感人。”侯波在晚年还记得,天安门广场上的人群、旗帜、彩绸、鲜花汇成了喜庆的海洋。

开国大典上,毛泽东在天安门城楼上不停地走动,侯波就要不停跟着拍照。当看到毛泽东走到天安门城楼右边时,侯波想拍一个带天安门城楼的毛泽东侧身镜头,但由于空间十分有限,她只能冒着危险将身体探出前廊边的矮墙,一再往后撤身子,但还是取不到满意的角度。正在这时,旁边有人抓住她的衣角说:“你放心大胆地取景吧,我抓住你。”拍完后,侯波收回身体扭头一看,帮忙的人竟然是周恩来总理。过了一会儿,侯波又急忙换到另一个位置,也需要把身体伸向护栏外。陈云主动伸过手来,抓住侯波的衣服说:“我来帮你,赶快拍。”在拍毛泽东回应广场上人山人海的欢呼时,侯波不顾一切地侧身向护栏外抓拍毛泽东精神焕发的笑容和激动的神情。在旁边的彭德怀也曾多次提醒侯波:“小心!小心!”这温暖的一幕幕让侯波永生难忘。

侯波的摄影作品《开国大典》成了记录历史的重大文献和具有史料价值的珍贵影像。照片最初被保存在中南海,后来又被送到新华社受到特别保护。20世纪80年代,经过特别批准,照片开始在多个国家巡回展出。

原标题:女摄影家侯波:用镜头记录开国大典