1980年8月26日,五届全国人大常委会第十五次会议审议并批准建立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,并批准公布了《广东省经济特区条例》。

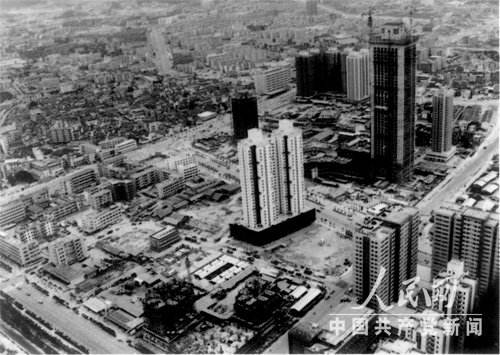

深圳经济特区建设中。图片来源:人民网

1980年8月26日,第五届全国人大常委会第15次会议决定,批准国务院提出的决定在广东省的深圳、珠海、汕头和福建省厦门建立经济特区。1980年国务院提出的《广东省经济特区条例》规定:特区鼓励客商及其公司投资设厂或与我方合资设厂、兴办企业和其他工业,并在税收、金融、土地和劳动工资等方面予以适当的优惠条件。当年兴办经济特区的决策酝酿过程,有许多鲜为人知的故事。

批准广东、福建先走一步

1979年1月8日到25日,习仲勋召集省委常委扩大会议,传达中共十一届三中全会精神。在十一届三中全会上,大会给与会者印发了欧日、亚洲“四小龙”利用外资和外国先进技术加快发展的材料,引起热议,这显然给了广东省领导以重大激励。会后,广东省委领导分头到下面调查研究。吴南生率工作组赴汕头。他在调查研究中由此产生了一个大胆的想法:在汕头划出一块地方,彻底开放,办出口加工区,利用外资发展经济。

3月3日,吴南生在广东省委常委会议上正式提出在汕头划出一块地方搞试验的设想。他举出三条理由:第一,在全省来说,除广州之外,汕头是对外贸易最多的地方,每年有1亿美元的外汇收入,搞对外经济活动比较有经验。第二,潮汕地区海外的华侨、华人是全国最多的,约占我国海外华人的三分之一。其中许多是在外有影响的人物,我们可以动员他们回来投资。第三,汕头地处粤东,偏于一隅,万一办不成,失败了,也不会影响太大。

4月3日,习仲勋赴京参加中央工作会议,4月8日,习仲勋在中南组发言说:广东邻近港澳,华侨众多,应充分利用这个有利条件,积极开展对外经济技术交流。这方面,希望中央给点权,让广东先走一步,放手干。

会上,福建省也提出在厦门建立出口加工区的要求。

中央工作会议讨论了广东省和福建省的要求,决定对广东、福建两省实行特殊政策、灵活措施,并在广东的深圳、珠海、汕头,福建的厦门等地试办出口特区,作为华侨和港澳商人的投资场所。会后,谷牧向邓小平作汇报,谷牧说:广东有这样的思想,先走一步,划一个地方出来,搞改革开放,然后全面推开。邓小平很赞成。谷牧说:“但是名字定不下来。”邓小平说:“还是叫特区好,陕甘宁开始就叫特区嘛!”当谈到解决配套建设资金时,邓小平说:“中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,杀出一条血路来!”

按照这个思路,谷牧等人帮助广东、福建两省分别起草了《关于发挥广东优越条件,扩大对外贸易,加快经济发展的报告》和《关于利用侨资、外资,发展对外贸易,加速福建社会主义建设的请示报告》。

7月15日,中共中央、国务院批转了广东、福建的两个报告。中央决定,在粤闽两省实行特殊政策和灵活措施,给地方以更多的自主权,使之发挥优越条件,抓紧当前有利的国际形势,先走一步,把经济尽快搞上去。

经济特区的立法与筹建

创办深圳、珠海、汕头、厦门四个特区,本来是中央对广东、福建两省实行特殊政策、灵活措施的一项内容,随着实践的发展,逐步单列出来,由国家进出口管理委员会归口管理。1979年9月下旬,受中共中央、国务院委托,兼任国家进出口管理委员会主任的副总理谷牧前往这四个地方实地考察筹办工作。

1980年3月24日至30日,谷牧在广州主持召开广东、福建两省会议,检查中央指示的贯彻情况,进一步研究特区建设问题。这次会议采纳了广东提出的建议,将“出口特区”这个名称,改为具有更丰富内涵的“经济特区”。

1980年8月26日,五届全国人大常委会第十五次会议审议并批准建立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,并批准公布了《广东省经济特区条例》。

特区开发之初,资金筹集是一大难题。特区开发走了一条“多方筹资,负债开发”的新路子,从3个方面成功地解决了筹集资金的难题:一是使用国家银行信贷;二是收取土地使用费,以地生财;三是吸收利用外资,包括从国际金融市场筹借贷款,中外合资、合作经营建设基础设施等形式。国家只给予税收优惠和信贷倾斜。

经过一年多的酝酿筹备,深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,从1980年下半年起相继投入开发建设。