自上世纪30年代起,宗白华便在东南大学哲学系任教,宗先生在南京高校待了大概有27年,这是他人生最精彩的一段时间。

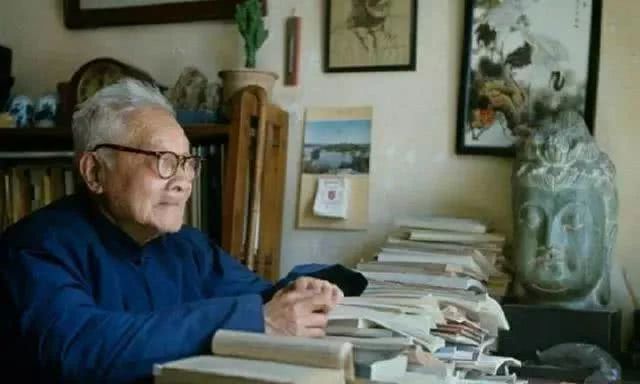

宗白华。资料图

1986年12月20日,美学家宗白华逝世。从德国留学归国后,自上世纪30年代起,宗白华便在东南大学(后更名为国立中央大学,1949年更名为南京大学)哲学系任教,宗先生在南京高校待了大概有27年,这是他人生最精彩的一段时间。

在玄武区鸡笼山南麓的进香河路上,有一个石婆婆巷,在它的旁边小区门口挂着“进香河路33号”的牌子,曾是国立中央大学的教工宿舍区,徐悲鸿、宗白华等教授都曾住在那里。小区里已经找不到当年的任何痕迹,除了一棵经历过旧时风雨的老树。

小区对面是今天的东南大学四牌楼校区,其中新旧建筑相对,走着走着,你会有一种时光错位的感觉,恍惚间又宛如回到民国,六朝松和梅庵、南高楼和老图书馆……无不提醒你这座校园的历史——久远、厚重。

他与南京的缘分不浅

宗白华祖籍常熟,8岁时随父亲从安庆来到南京,在南京“思益学堂”就读,这是南京最早的一所新式小学,由柳诒徵、陶逊于1903年创办。从思益学堂毕业后,15岁的宗白华考入南京金陵中学,在这里打下了良好的英语基础,两年后考去上海读书。上海同济医工专门学校毕业后,宗白华去德国留学,1925年回国,他再次来到南京,在小说家曾梦朴的介绍下,到东南大学哲学系任教。

漫步在东南大学校园里,东南大学艺术学院美术系教授尹文告诉记者,有几座建筑宗先生必定待过。一是大礼堂,在东大校史档案馆里,有一张大礼堂落成典礼的照片,照片上就有宗先生;一是南高楼,当年徐悲鸿的画室就在那里,与徐悲鸿关系很好的宗白华不可能不去拜访;还有一座是老图书馆,1934年,徐悲鸿赴欧洲多国举办中国近代画展,引起了空前反响,8月返回南京后,学校举办了庆祝会,很多教授都参加了,宗白华当然也不例外,地点就在老图书馆。

除了东大校园,金陵中学也有宗先生明确的痕迹。金陵中学是宗先生的母校,学校的钟楼曾被誉为南京第一高楼,在中大任教期间,他和蔡元培、徐悲鸿等常在那里聚会。“当年学校没有合适的场所,教授们和当时金陵中学的校长关系很好,所以常把聚会安排在那儿,都是大师级人物。”尹文无比感慨地说。

讲课投入几近“目中无人”

从德国留学归国后,自上世纪30年代起,宗白华便在东南大学(后更名为国立中央大学,1949年更名为南京大学)哲学系任教,尹文告诉记者,宗先生在南京高校待了大概有27年,这是他人生最精彩的一段时间。

提起中大哲学系,很多“老南大”在回忆时,首先想到的就是宗白华。作为一代美学大家,他是中大哲学系学术成就的代表;1952年南大哲学系归并到北大,经历了八年的停办期。从某种意义上说,宗白华代表了一个时代的辉煌与结束。

“宗白华先生的书很有意思,让人读了又想读,跟他的讲课一样。当年他开了《美学》和《艺术学》两门大课,应该属于选修性质的,有很多学生来上。不像现在的许多老师只会对着PPT念,那时的教授个个出口成章,所以才能吸引学生。”尹文说。

课上的宗白华是超凡脱俗的,所以他的课才那么有吸引力。有的课虽然没有发讲义,但他结合自己游历欧洲的亲身经历来讲述,常常使听讲者有如身临其境。美学家、复旦大学教授蒋孔阳曾回忆道:“宗老讲课,我感到有‘目中无人’之慨。那就是说,宗老讲课全神贯注,在他的讲演中,根本不看学生。学生多,他这样讲,学生少,他也这样讲。他完全陶醉在自己的讲课中,而不关心学生听不听他的讲课……”

学生们把教室挤得满满的,甚至连窗外也围了许多同学。当时,除了哲学系的学生以外,其他系的不少学生都选修了宗白华的《美学》课,后来就连艺术系的讲师和一些知名学者、艺术家,都成了他课上的学生。

苦难之中的自由吟唱者

“我觉得1937年南京沦陷后,中央大学迁往重庆,这期间他的乐观态度值得关注,他不像一般五四的德先生赛先生的样子,他对待苦难比较豁达。”提到宗白华先生,南京大学哲学系副教授殷曼楟最佩服抗战时期他在重庆的乐观。

1919年夏,22岁的宗白华应上海《时事新报》的邀请,编辑学艺性副刊《学灯》。正是在这个副刊上,他编发了田汉的许多诗歌、戏剧作品和文艺评论性文章,还以非凡的胆识发现并扶持了年长自己5岁的郭沫若。抗战时期中央大学迁重庆,1938年至1946年夏,他再次主编《学灯》,长达八年,编发了大量的社会科学、哲学、诗歌、散文。在战争的烽火硝烟中,《学灯》擎起时代的火炬。

“民国”三十年元月,在重庆出版的“星期评论”周刊第十期上,发表了宗白华的“论《世说新语》和晋人的美”,这篇文章是他读《世说新语》的杂感,信笔拈来,活泼自然。他认为魏晋六朝时代是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神上极自由,最富于智慧,最浓于宗教热情的时代,因此也是最富有艺术精神的时代。当时抗战迈入艰苦的阶段,他并不是提倡魏晋人的个人主义和清谈颓废之风,而是将人心里面的美与丑、高贵与残忍、圣洁与恶魔,逼真地呈现出来,表现了积极的正面的意义。

“抗战是那个时代知识分子共同遭遇的不幸,有的人难免悲观失望,但凭借着一种审美化的人生态度,宗先生始终泰然处之,他是苦难之中的自由吟唱者。在他其后的人生路上,坎坷同样伴随,而他依然平静喜乐,这是他了不起的地方。”尹文说。

{{item.content}}