那段时间,毛泽东的名字频频出现在报上各种通电和新闻里,他的社会活动能力和政治才干越来越引人注意。

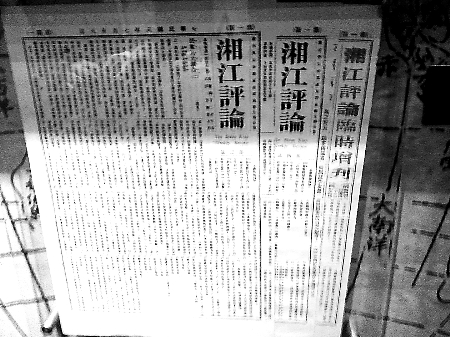

1918年4月14日,毛泽东、蔡和森为“集合同志,创造新环境”,成立了以“改造中国与世界”为宗旨的新民学会。1919年7月14日,毛泽东为学会创办了一份周刊,自任编辑和主笔,并依地名将该刊物命名为《湘江评论》。

创刊号上刊登了署名毛泽东的《湘江评论》创刊宣言。毛泽东的感怀由湘江直指世界,他说“至于湘江,乃地球上东半球东方的一条江。它的水很清,它的流很长。住在这江上和它邻近的民众,浑浑噩噩,世界上的事情,很少懂得。”“咳!湘江,湘江!你真枉存于地球上。”

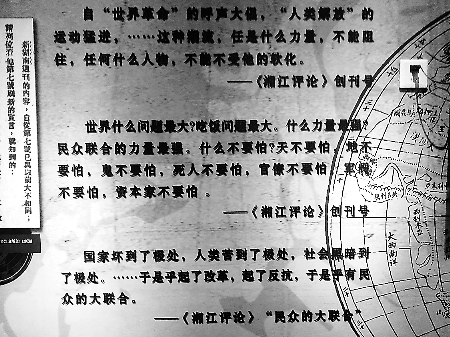

毛泽东大声疾呼:“时机到了!世界的大潮卷得更急了!洞庭湖的闸门动了,且开了!浩浩荡荡的新思想业已奔腾澎湃于湘江两岸了!顺他的生。逆他的死。如何承受他?如何传播他?如何研究他?如何施行他?这是我们全体湘人最切最要的大任务。”

《湘江评论》锋芒犀利,充分表达了追求世界进步思想的主旨,它使用白话文而不是呆板的文言文,“人类解放的运动猛进”,毛泽东作为编者在发刊词中宣称,“什么不要怕?天不要怕。鬼不要怕。死人不要怕。官僚不要怕。军阀不要怕。资本家不要怕。”

《湘江评论》创刊号印2000份,当天销售一空,后重印2000份。自第2期改印5000份,深受读者欢迎。创刊号寄到北京后,李大钊认为这是全国最有分量、见解最深的刊物。北京的《晨报》也予以介绍,说它“内容完备”、“魄力非常充足”。

《湘江评论》只编写5期,每期绝大部分的文章都是毛泽东自己写的。刊物要出版的前几天,预约的稿子常不能收齐,只好自己动笔赶写。他日间事情既多,来找他谈问题的人也是此来彼去,写稿常在夜晚。他不避暑气的熏蒸,不顾蚊子的叮扰,挥汗疾书,夜半还不得休息。

在新民学会旧址播放的影像资料中,一位曾是新民学会会员的老人回忆说:“我深夜睡醒时,从壁缝中看见他的房里灯光荧荧,知道他还在那儿赶写明天就要付印的稿子。文章写好了,他又要自己编辑、自己排版、自己校对,有时还自己到街上去叫卖。这时,他的生活仍很艰苦,修业小学给他的工资每月只有几元,吃饭以外就无余剩。他的行李也只有旧蚊帐、旧被套、旧竹席和几本兼作枕头用的书。身上的灰长衫和白布裤,穿得很破旧。”

25岁的毛泽东全力投入《湘江评论》的编辑工作。从创刊号到第四期,毛泽东竟为《湘江评论》撰写了《创刊宣言》《民众的大联合》等41篇文章,充分地反映出《湘江评论》的思想倾向。在这种窘困生活中,青年毛泽东的思想探索却进入最活跃的状态。

那段时间,毛泽东的名字频频出现在报上各种通电和新闻里,他的社会活动能力和政治才干越来越引人注意。