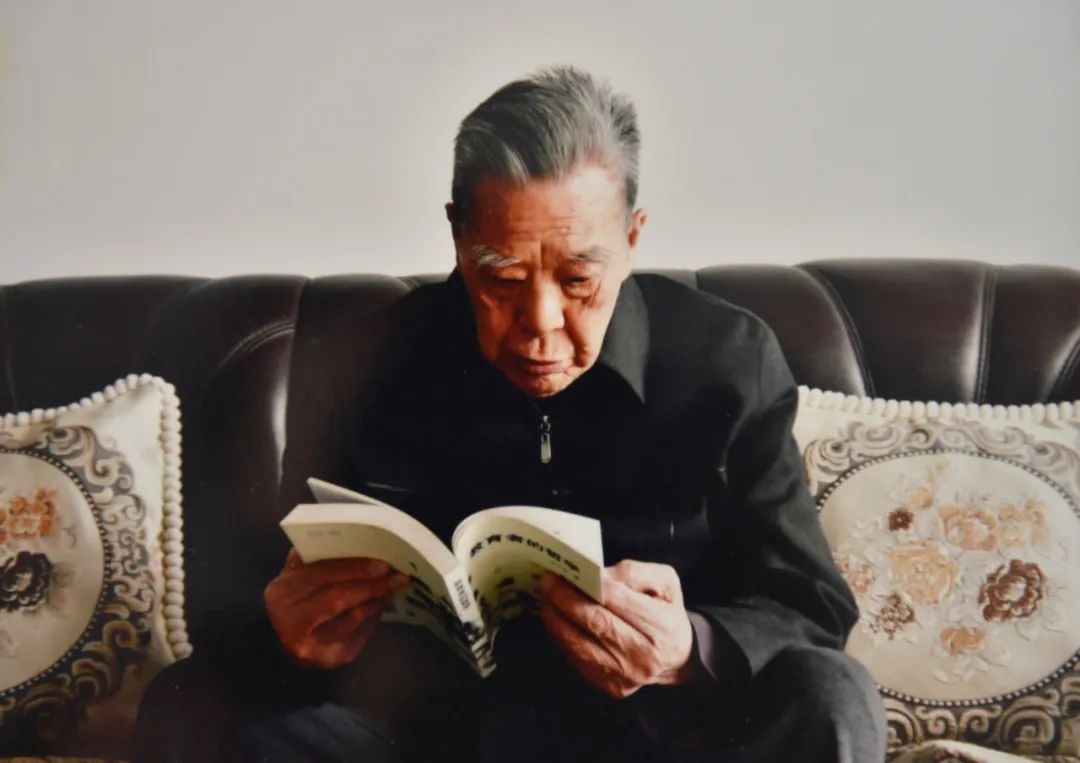

胡德海,1927年生,今年95岁。当代著名教育理论家、教育学家。他倾四十年之积累,撰写52万字的《教育学原理》一书,堪称教育科学理论发展史上的“扛鼎之作”。自上世纪50年代到西北任教以来,他献身人民教育七十载,被誉为西北教育的“胡杨”。

一辈子只做一件事

“我这辈子也就是把自己所想过的东西都写出来了。”胡德海说。

人一辈子能做几件事?胡德海想了想自己这95个春秋,缓缓地抬起手,坚定地伸出了一根指头——教育。

胡德海对这个答案是如此确信,以至于80岁还在讲台上,90岁还在教学生。

高闰青,便是胡德海耄耋之年指导的博士生。“在胡先生九十大寿的时候,学校举办了一个论坛。”高闰青回忆说,“他一位90岁的老人在那听讲、做笔记,那种安静,那种投入,在很多我们同龄的读书人身上都很难得看到。”

少年时即向往教师职业

1927年,胡德海出生在一个教师世家。很小的时候,当老师就是他人生的最重要选项。

及至学龄,讲台上,老师们一袭长衫的书生气息,让少年的胡德海向往不已。“他们一辈子做学问,能够和学问打交道、和书本打交道,我从此下定决心,在中学,或者某个大学里面去教书。”

少年胡德海

中学毕业那年,浙江刚刚解放。胡德海的志愿填报里,只有一项——北京师范大学教育系。1949年9月,这个江南少年,如愿来到北京,成为新中国的第一批大学生。

探寻中国自己的教育学

面对当时中国教育的现状,胡德海的心直往下掉:百废待兴的新中国,需要崭新的国民教育。

“当时全国的文盲率是达到百分之八九十的,中学生也很少。全国大学生,算上在校的才13万人。”胡德海说。

读书,只有读书,才能振兴国家。

当时的教育学概论,主要是德国的赫尔巴特普通教育学和苏联的凯洛夫教育学,老师常常结合国情举很多例子。旁人听了热闹,胡德海却在找其中的门道。

“老师给我们讲课,第一是讲中国的扫盲问题,其次是中国的小学教育问题。这些问题每个星期讲两个小时,讲了一个学期,每次听起来的感觉是很兴奋的。但是仔细一想,它只是一些经验性的东西,不成体系。”胡德海说。

教育学的课程不多,胡德海便常去外语系、哲学系和中文系“蹭课”。

知识越多,越发觉得懂得少。他又瞄上了学校的图书馆。每天早去晚归,一条板凳,从清晨坐到昏黑,胡德海系统研究了当时教育学领域能见到的几乎所有学术著作,写下了几十万字的读书笔记。

1953年,他以优异的成绩结束了大学生活,分配到西北师范学院,开坛讲授教育学课程。4年的实际教学,让胡德海抱定了一个决心,要构建一个符合中国实际、更加科学合理的教育学学科体系,以取代那个与实际脱节的舶来品。

雄心初生,不料风潮乍起。1957年,胡德海被迫离开讲台,在学校办公室和资料室打杂。“在这个过程当中,我还是自己认真地看看书。看来看去,许许多多的外文杂志,我都能看得懂。”

这样的日子,一过就是十五年。再次站上讲台时,胡德海成了西北师范大学附中的英语兼语文教师。直至1980年,西北师范学院恢复教育系,胡德海才得以重拾本业,为教育系二年级的学生开设“比较教育”课程。

教育的青春终于来临,这一年,胡德海53岁。

沉淀廿载才捧出

重新站上讲台的胡德海,为久违的学生们准备第一学期的课,叫做《教育学概念和教育学的体系问题》。沉淀了二十多年的思考,一经涌起,便醇厚如醴。

胡德海讲授《教育学原理》时说:“社会生活和自然生活相对应的。什么叫自然生活?比如,山上的老虎、狮子过的生活是自然生活。自然生活比社会生活少了什么呢?文化。我们的教育,就是传递人类文化成果的。”

胡德海(中)与学生合影

西北师范大学教育科学学院副教授张永祥至今还记得,讲台上,80多岁的胡德海从不坐着,一节课下来,黑板上总是写满整整齐齐的板书。

“别的老师讲教育学,基本局限在学校教育的范畴,但是胡先生会给我们讲教育的发展、演变。从人类整体的文化,以及从教育最初的发生起源、发展,一直到未来的发展演变趋势,这种历史的跨度非常大。”张永祥说。

学生们也希望这份讲稿能变成文字,以便仔细研读,因为其中的内容,从未听闻。“一边讲,一边积累资料,一边写文章。我想把这些归纳起来,变成一本书,表明我对教育学原理、整个教育学体系的看法。”胡德海说。

胡德海与其弟子在教学中合影

即便是厚积薄发,这本书的写作过程也异常艰难。

胡德海说:“经常自己问自己,这个理论观点站不站得住脚。感觉自己还说服不了自己,放下了几个月之后又写,写了之后又放下了。一个观点、一个理论,有的时候一两年都解决不了问题。”

1998年,55万字的《教育学原理》正式出版,先后荣获第一届全国教育图书奖一等奖等多个奖项,并被指定为高等院校的教育学基础教材。

86岁时,胡德海将《教育学原理》进行第三次修订再版。此时,距他当年毕业时发下宏愿,已经过了一个甲子。“这是我当学生、当老师开始的想法,也是给研究生上课的时候的想法,现在系统地、完整地把它写出来了,一辈子也感觉满足了。”

张永祥至今珍藏着老师为他批改过的论文,上面除了密密麻麻的批改之外,还有时不时冒出头的小纸条。“包括用词、标点、他不认同的观点,都会用红线标注或者画出来,或者在旁边写上自己的观点。页面如果写不下,他就会用各种长短的小纸条标记,基本上都是发黄的纸条,五六十年代曾经用过的纸,裁成一条一条,粘在论文的页边上。”

做学问是一辈子的事情

读了一辈子书,教了一辈子书,写了一辈子书。这是胡德海对自己95个春秋的概括。

高闰青当年拜投先生门下时,开学报到、毕业辞行,都与书有关。他清楚记得第一次报到的场景。“去先生家的时候,他拿了一个单子,上面写的全是书,一部分是教育学,大部分都是文化、哲学这类。我毕业的时候,先生送了我四五箱书,对我说,‘闰青啊,今后不管顺境也好,逆境也好,不要忘了读书’。”

胡德海每天花在读书上的时间超过8个小时

2018年的毕业晚会上,91岁的胡德海上台,为学生们送上离校前的嘱托。他送给全体毕业同学们16个字——自爱、自尊、自立、自强;爱人、尊人、立人、强人。他说:“我认为,这是我们中国人做人的根本,也是做教师的根本。”

那天,听到这些话的时候,这些年与老师交往的一些片段,无比清晰地在张永祥的脑海里闪回。“己欲立而立人,己欲达而达人,胡先生会给你一个标杆。在他看来,一个做老师的人,首先要自己先立起来,再引领你的学生也立起来,然后通达起来。他认为这是教师本质的价值和作用。”

《什么是教育学》,这是胡德海最新正在写作的一本书的名字。其中,有他对人民教育事业的全部感悟。

“因为我的《教育学原理》基础就是文化学,我如果不把基础告诉学生,这个秘密就还没有揭开,所以我要把我的哲学原理和我认识的整个人类社会都讲清楚。不求稿费,也不求名誉,真正像我们中国人讲的:做学问是一辈子的事情。”胡德海说。

网友观点