词学大家夏承焘是浙江温州人,生于1900年2月10日。夏承焘毕生著述丰富,有《唐宋词人年谱》《唐宋词论丛》《姜白石编年笺校》《怎样读唐宋词》《唐宋词选》等重要专著。胡乔木曾经赞誉夏承焘为“一代词宗”“词学宗师”。

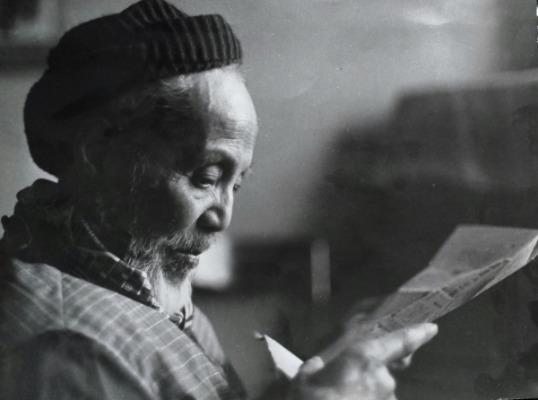

1982年夏承焘在北京。来源:北京日报

读书唯有“笨功夫”

14岁时,夏承焘以优异的成绩考取温州师范学校。学习的同时他尝试赋诗填词,潜心于古籍经典的研读。当时比较难得的书如元遗山诗、黄仲则诗以及白香词谱等,他都亲笔抄录,供背诵之用。

提起读书,夏承焘总是说自己下的是“笨功夫”。他常说,读书没有捷径,不能取巧。他形象地分析“笨”字,说头上顶着“竹简”,下面是“本”,即唯有不停读书,才是治学的根本。

他时常教导学生“案头书要少,心头书要多”。书唯有读进去了,才是真正属于你的。否则,书到用时方恨多,茫茫书海,根本无迹可寻。

不仅学生时期认真读书,夏承焘后来在几十年的任教过程中,教课之暇也要天天钻藏书楼,将“笨功夫”用到极致。在严州九中任教的四五年间,学校文史藏书都被他翻遍了。

正是凭借这种锲而不舍的“笨功夫”,夏承焘积累了深厚的传统学养与扎实的考订功夫。此后他以毕生之力,在词人年谱、词论、词史、词乐、词律、词韵以及词籍笺校诸方面均取得突破性成果,构筑起超越前人的严整的词学体系,拓展了词学研究的疆域,提高了词学研究的总体水平。

夏承焘词学研究的最大成就之一在于开创词人谱牒之学。夏承焘所著《唐宋词人年谱》十种十二家,将唐宋词人生平事迹串联起来,使之清晰可辨,部分难解作品随之得到妥贴的诠释。十种年谱问世以后,在学术界引起极大反响。赵百辛先生盛赞“十种并行,可代一部词史”;唐圭璋先生则誉之为“空前之作”;日本学者清水茂教授撰文指出:“今日研究词学,此必为重要参考书之一。”

夏承焘还以其出色的诗词创作印证并丰富其词学理论。其《天风阁词集》取精用宏,兼具独特个性与时代特色,是当代不可多得的词集之一。

填词巧做“脸儿圆”

夏承焘作为杰出的词学家也有着词人的浪漫之处。有一次他正在给学生讲词:“读词吟诵,读了不算数,要学会填词,先学个样子,填词并不难。”

他指着窗外的西湖,操着浓重的温州口音说:“蒙蒙细雨,第一句可以写什么?”随后自问自答:“玻璃窗外雨如烟——我们虽然没有在西湖的船上,但是我们能看到的景色不比在船上看到的更美吗?所以可以叫‘胜乘船’——”

刚填词到此处,突然推门而入一个女学生,所有听课的学生也将目光投到她身上,面条一般的身材,微胖的脸蛋——夏承焘顺口接了下去:“可惜先生非画手,辜负你,脸儿圆。”满座大笑。这不能不说是词人特有的才华与幽默。而夏承焘对于教育也有自己独到的心得体会。

欲把金针度与人

夏承焘曾先后在之江大学、浙江大学、杭州大学从教,培养了一大批知名学者。在之江大学任教时的一件小事最能体现他的教育理念。

那是他“古今体诗”第一课,他走进课堂,一言不发,拿起粉笔,在黑板上写下著名诗人、文学家元好问的一句名诗:鸳鸯绣出从教看,莫把金针度与人。这句诗出自《论诗》,意思是可以将绣成的鸳鸯交给人们去观赏,但不会把那枚能绣出五光十色、仪态万千的金针传授给别人。

夏承焘写完后却用粉笔圈出“莫”字,然后换成“欲”字。这句话的意思就变成了:不仅可以将绣成的鸳鸯交给人们去观赏,还会将金针技法传授给他人。“欲把金针度与人”正是他此后持之以恒的教学宗旨。

夏承焘弟子潘希真在回忆自己的恩师时说:“上恩师的课,从不感到沉闷。”他化繁为简用“三字经”指点弟子,如读书时思维要“精”,务求深入了解;理念要“新”,不受前人思想局限;心情要“轻”,见贤思齐固然难得,但求好之心不必太切。这确实都是“欲把金针度与人”的经验之谈。

1952年,夏承焘写了一篇《教书乐》的文章,回忆自己从教30年的体会:“一切东西给了他人,自己就少了,或全没有了。只有把学问教给他人,不但他有得而我无失,并且因经过一番教授,自己对这门学问更加深入了,自己的心得也更加巩固了。我们任教一年,可以多交数十位青年朋友;朋友增加,就等于自己的生命的扩大,这是不能以金钱计算的报酬。”字里行间都能看到一代词人的豁达与无私。

1975年,夏承焘(左三)与友人在北京西山。来源:北晚在线

夏承焘毕生致力于词学研究和诗词创作,是现代词学的奠基人。同时他又用全部学问与一生经验锻造“那根金针”,慷慨大方地赠予一代又一代弟子。

(综合光明网、中国教育新闻网、中国文明网)

网友观点