有这样一位女性

许多人称她是爱与智慧的传奇

她被誉为“中国应用语言学之母”

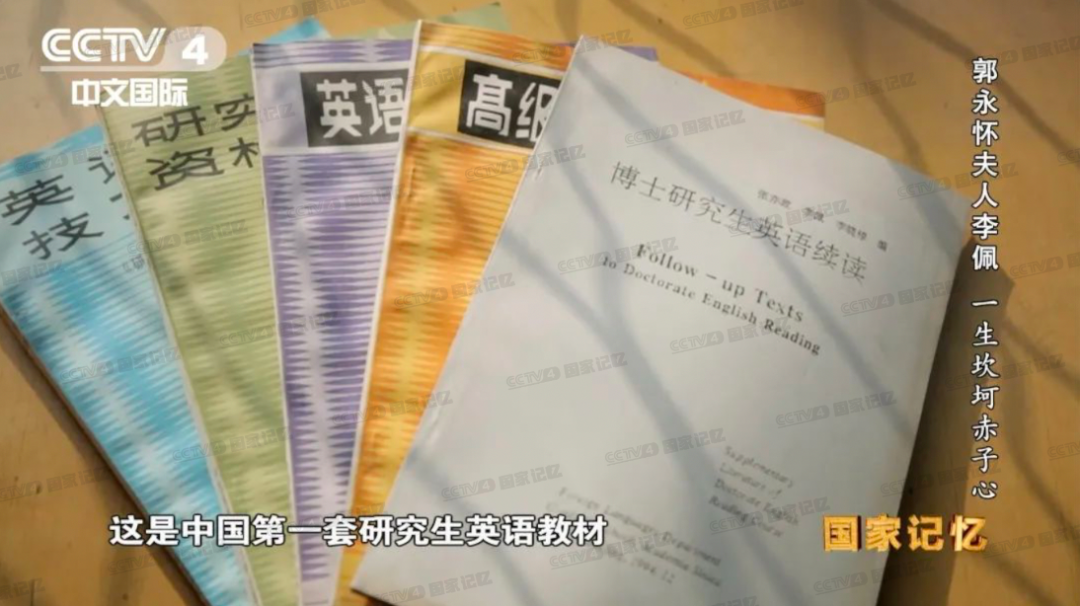

主编中国第一套研究生英语教材

70多岁,她仍在给博士生上课

80多岁,她创办中关村大讲堂

年过90,她组织专家翻译的

《钱学森文集》正式出版

她是中国近现代为数不多的

被称为“先生”的女性之一

她是李佩

李佩先生

是“两弹一星”元勋郭永怀的遗孀

51岁失去丈夫

79岁失去唯一爱女

走过百年沧桑的李佩

从未向命运屈服

她是“中科院最美的玫瑰”

一位真正的“女神”

5年前的今天

李佩先生走了

李佩

1917年出生于

北京一个书香门第

1936年

李佩考入北京大学

进入当时“最时髦”的经济系

1937年

“七七事变”爆发

北京沦陷

大学停课

为了继续学业

李佩一路辗转南下

来到西南联大

在西南联大

李佩是学生会的副主席

她还利用周末时间

组织青年女工认字、学习

帮助她们解决生活难题

1941年

从西南联大毕业后

李佩加入了中国劳动协会

当时

身为协会理事长助手的李佩深受影响

心中早已埋下了

为国共合作

为民族解放事业奋斗的种子

然而

她的爱国热情

激怒了一意孤行的国民党政府

李佩成为他们的抓捕目标之一

虽然在重庆

李佩成为了国民党的“眼中钉”

但她凭借出色的工作能力

还是获得了

在康奈尔大学的求学机会

也是在这里

李佩遇到了自己一生的爱人

郭永怀

这位后来的“两弹一星”元勋

1948年

李佩和郭永怀

在纽约州的小城伊萨卡结婚

1951年

两人的女儿郭芹出生

图:李佩郭永怀夫妇结婚照

那时

郭永怀在康奈尔大学

新成立的航空工程研究院

担任教职

教学科研名气如日中天

李佩除了完成学业外

还在东方学系教授中文

1949年10月1日

新中国成立

郭永怀和李佩

早就有了回国的想法

他们经常邀请朋友

到家中讨论祖国的命运与未来

思考能为新中国做什么工作

1955年8月

在日内瓦中美会谈之后

美国取消了中国学者出境的禁令

处理完美国的事务后

1956年9月

郭永怀和李佩

带着5岁的女儿郭芹

登上“克里夫兰总统号”轮船

踏上了归程

放弃喜欢的职业

成为归国科学家的坚强后盾

回国后

应钱学森邀请

郭永怀出任中科院力学所副所长

因为曾经作为

中国代表

参加过巴黎第一次世界工联大会

和第一次世界妇女大会

李佩出色的外交能力

得到领导的赏识

起初她被安排去外事局工作

但面对这份看似光鲜的工作

李佩犹豫了

一边是丈夫郭永怀刚刚回国

对国内的生活环境比较陌生

又面临着繁重的科学研究工作

一边是年仅5岁的女儿正需要陪伴

为了能够料理好家里的事务

支持丈夫的事业

李佩忍痛放弃了外事局的工作

当李佩和郭永怀

刚刚回国的时候

如今高楼林立的中关村

只是一片荒凉之地

为了让归国的精英科学家们

一心投入事业

李佩成为了他们背后的“绿叶”

她出任西郊办公室的副主任

着手建设中关村

李佩开始动员身边一切力量

聚集医学人才

亲自挑选护士

建立了一个临时的诊所

这正是中关村医院的前身

孩子有了看病的地方

但教育问题仍是头等大事

当时中关村地区

唯一的保福寺小学师资力量有限

但李佩似乎总有办法

在她的号召下

年轻的科技工作者走进了校园

当年的保福寺小学

已经更名为中关村一小

如今已是北京一所著名的小学

为了改善科学家们的生活

李佩经过一番周折后

北京市政府抽调高级技师

建立中关村茶点

这里也成为了

当年北京唯一一家西式糕点铺

如今

它依旧营业

历经半个多世纪的风雨

这家糕点铺已经打上了历史的底色

常年的聚少离多

却换来天人永隔

从1960年开始

郭永怀一年

只有不到五分之一的时间

才会回到中关村的家中

每一次离开

郭永怀都没有说过要去哪里

去做什么

有时甚至不辞而别

李佩心知丈夫正在从事

保密的研究工作

从不过问内情

只是在工作岗位上默默耕耘

照顾家庭

毫无怨言

郭永怀包里总有个苹果

那是李佩给他预备的点心

郭永怀重家庭情义

她便每月按时邮寄80元生活费

给丈夫的兄嫂

1964年10月16日下午3时

一条消息

迅速传遍了整个中国大地

震惊了世界

中国第一颗原子弹试爆成功

然而厄运却在1968年降临

12月5日

在一次实验结束后

郭永怀搭乘飞机返回北京

在即将降落的时候飞机失事

千钧一发之际

郭永怀与警卫员

用身体保护住了

重要的科研数据

而他自己

却永远地离开了这个世界

5日晚上

力学所安排了两个人

到家中陪伴李佩

郭永怀的助手顾淑林是其中之一

她在《我老师和师母》一文中

记录了当时的情形:

“我们来到郭所长家里

这也是我和郭夫人

第一次见面

没想到竟是在这种情况下见面

郭夫人李佩先生娇小秀美

从神情看出

她已经完全知道了发生的事情

她极其镇静

大家见到后几乎没说一句话

屋子里的空气像凝固了一样”

“晚上我们留在他们家里过夜

我和李先生睡在同一间房间

整整一夜我的神经紧张到了极点

我一边默默地想这个打击太突然

李先生可怎么挨过这一夜

一边准备着

如果需要我为她做什么

我可不能反应迟缓

一定要保证她绝对平安

就这样

时间一秒一秒地过去

一直到早上

那一个晚上李先生完全醒着

她躺在床上几乎没有任何动作

极偶然发出轻轻的叹息

克制到令人心痛”

忘记自己的不幸

带给别人幸福

教书育人

是郭永怀一生的梦想

李佩要在教师的岗位上

完成郭永怀未尽的遗愿

在恢复高考不久后

教育部和科学院

分别部署大规模招收研究生计划

新中国第一个研究生院

中国科学技术大学研究生院应运而生

时任校长严济慈

郑重地邀请李佩出山

出任研究生院外语教研室主任

此时李佩已经60岁了

当年

英语学习资料匮乏

李佩白手起家

开始了大刀阔斧的改革

如今中国科学院大学

玉泉路校区的校史馆

里依旧保留着一套英语教材

这是中国第一套研究生英语教材

主编一栏赫然写着李佩的名字

美国一所大学语言学的系主任称

李佩为“应用语言学之母”

在美国部分大学的推荐信中

英文水平证明书中

只要有李佩的签名

都会得到认可

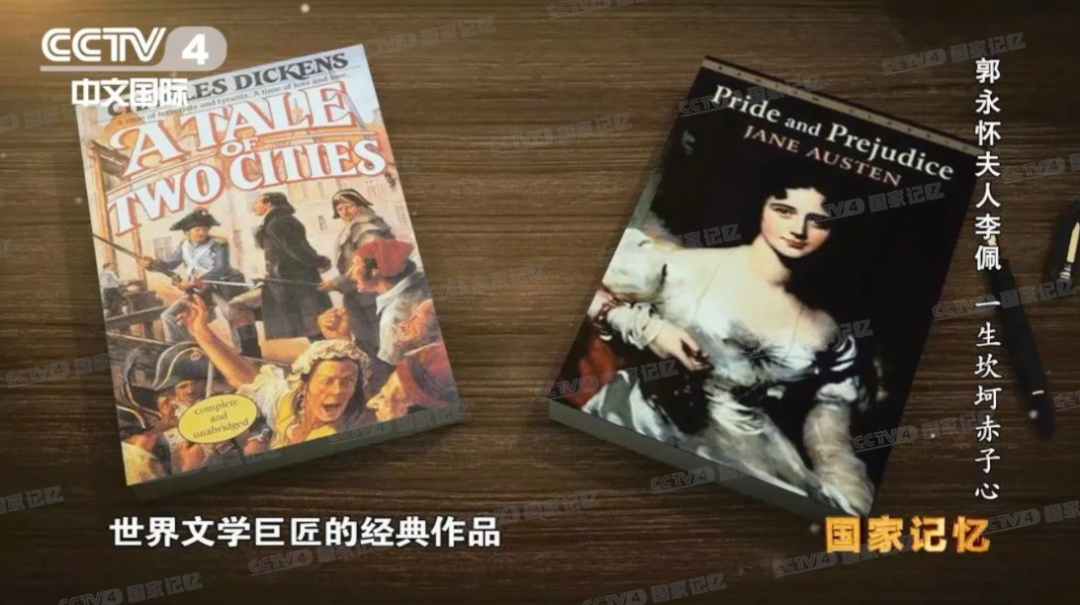

李佩大胆地让学生读

《双城记》《傲慢与偏见》等

原版英文书

所有毕业生论文答辩

她都要求学生用全英语做陈述

在学生的回忆里

李佩上课始终面带微笑

当时的教室没有空调没有电扇

到夏天

教室内就会非常闷热

然而在几个小时的教学时间里

已经70多岁的李佩

却永远不知疲惫

上课时她一直都是站着的

她的声音不响

但却把知识脉络说得十分清晰

然而

就是这样一位

看着无数优秀学子

走向遥远的大洋彼岸的教师

有一天

却送自己的女儿

去了更遥远的地方

1996年

李佩唯一的爱女郭芹

患癌症去世

李佩当时已年近80岁

周围人担心她承受不住打击

但她却在一个星期之后

提着录音机走上讲台

知道情况后

她的学生回忆说

“那一天

李佩的声音有点沙哑

那一天

是他们唯一一次

看见老师上课没有面带微笑”

一生步履不停

为祖国奋斗终身

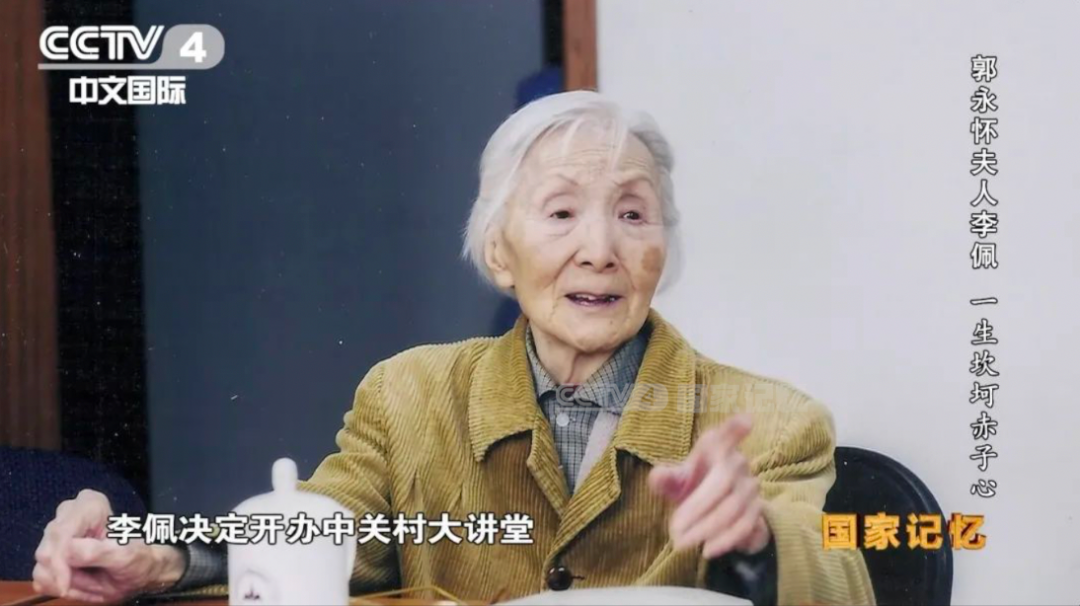

退休后

为了让中关村地区的离退休老人

跟上现代科学发展的步伐

了解国内国际形势的变化

81岁那年

李佩决定开办中关村大讲堂

开论坛

是一项极其琐碎的工作

李佩却一直亲力亲为

她不仅自掏腰包筹集经费

还亲自和主讲人沟通演讲主题和时间

有时李佩要和主讲人

打上几十个电话

甚至还会聊到深夜

文学科学、地震减灾

宇宙探索、中美关系

大讲堂所涉及的话题无所不包

每一次李佩都是

亲自搜集演讲者资料

亲自出面邀请专家学者来演讲

各个领域的“名角儿”

都曾登过这个大讲堂

从1998年到2011年

中关村大讲堂每周举办一次

总共办了600多场

每一次

力学所大礼堂

都会坐得满满当当

这里面

既有年轻的学子

也有白发苍苍的老人

直到李佩94岁那年

她终于忙不动了

不情愿地和中关村大讲堂

说了再见

可是她终究是闲不住的人

她总觉得为国家

还要再做点什么

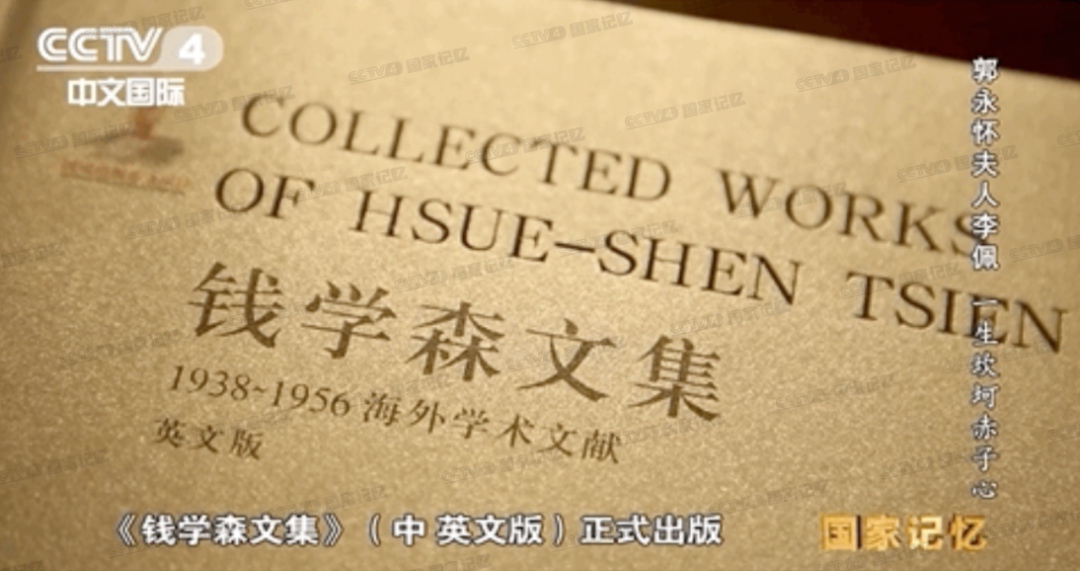

2011年10月

为纪念钱学森100周年诞辰

由李佩组织专家翻译的

《钱学森文集》(中、英文版)

正式出版

“捐就是捐

要什么仪式”

2003年

李佩把郭永怀的“两弹一星”勋章

捐给了中国科学技术大学

2008年

李佩请秘书李伟格陪着

一起去银行

把自己和丈夫的60万元积蓄

分别捐给了中科院力学研究所

和中国科学技术大学

没有任何仪式

就像处理一张水费电费单

一样平常

“捐就是捐

要什么仪式”

李佩曾这样对李伟格说

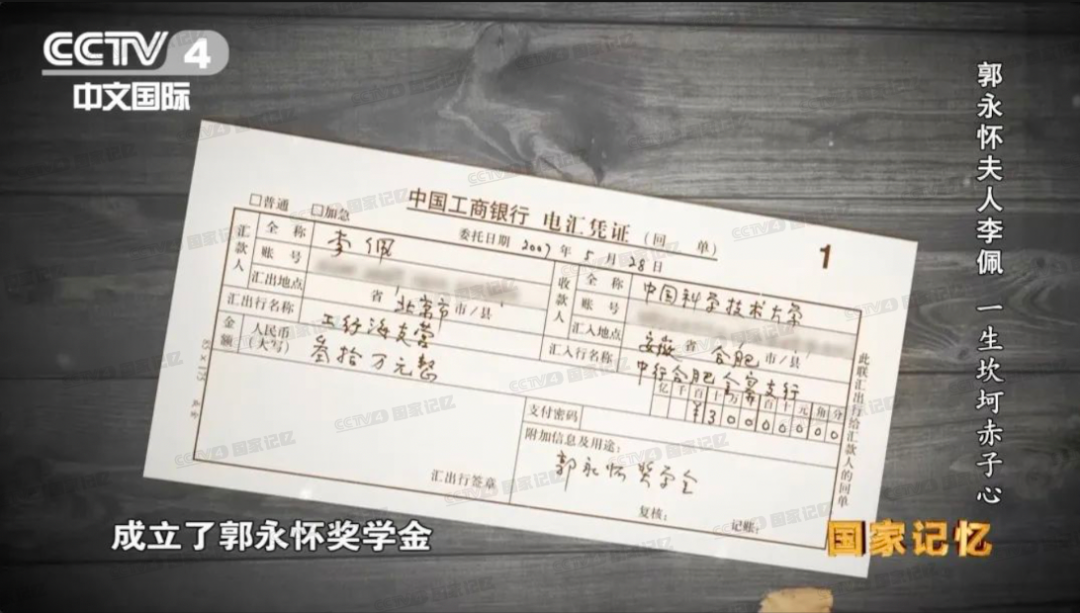

这是当年留下的汇款单

中国科学技术大学

用这笔捐款成立了郭永怀奖学金

郭永怀104岁诞辰日

李佩拿出郭永怀生前使用过的物品

捐给力学所

包括:

纪念印章、精美计算尺、浪琴怀表

以及1968年郭永怀牺牲时

中国民航北京管理局

用信封包装的郭先生遗物

被火焰熏黑的眼镜片和手表

然而

时间沉淀了沧桑

却未曾带走岁月的无情

一生步履不停的李佩

也终有走到人生终点的那一刻

2017年1月12日凌晨

李佩先生溘然长逝

“生活就是一种永恒的沉重的努力”

李佩的老朋友

中国科学院大学的同事颜基义先生

曾用米兰·昆德拉的这句名言

形容李佩先生

湍流卷走的

是李佩先生清逸的身影

卷不走的

是一部“传奇”

网友观点