前几天播出的

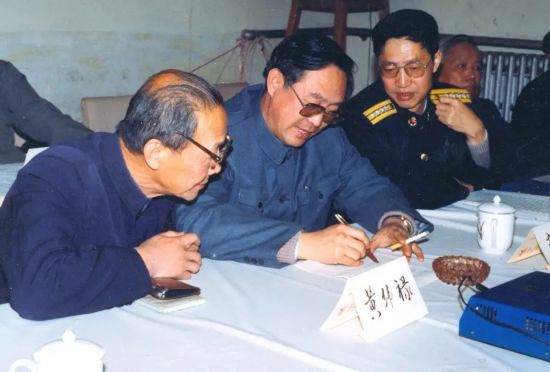

《吾家吾国》节目采访了一位

为中国航天事业做出极大贡献的

八旬科学家。

尤其让北洋君动容的,

是当记者王宁问到

“为什么中国人到月亮上去那么重要”时,

这位老科学家

掷地有声的答案:

“登月”,

是中国人必须要走的一步,

这是中国航天能力的表达!

迈出去,

才知道下一步该探什么。

如果我们还想走得更远,

这一步是一定要跨过去的!

他更是自豪地说:

过去我们给孩子看月球图,

都是用美国人的,

现在,

嫦娥一号拍回月表图后,

我们的中小学教材讲到月球,

用上了咱们自己的图。

这位今年已经81岁的老人

曾是我国第一型

潜地固体战略弹道导弹

——“巨浪-1”的型号总指挥,

东风-21弹道导弹

研制总指挥。

2000年,曾一次次

为国掀起“导弹巨浪”的他,

倡导并组织完成了

中国第一份航天白皮书!

他就是我国月球与深空探测的

开创者之一,

带领中国航天人把“嫦娥奔月”

由神话变为现实的“灵魂人物”

中国探月工程总指挥,

今年已经81岁的

栾恩杰院士!

NO.1

一提起那次失败

他的嘴唇抑制不住颤抖

1940年,栾恩杰

出生在吉林省一个满族家庭。

童年的栾恩杰切身感受到了

国家贫弱带来的无助和屈辱感。

回忆起童年,

81岁的他仍然难平心中的愤慨:

这就是亡国奴的生活,

这就是因为国家不强!

1949年,中国换了人间!

9岁的栾恩杰成为

“新中国的小学生”。

1960 年,栾恩杰以优异的成绩

考上了哈尔滨工业大学电机系。

在学校他是出了名的刻苦,

校报上甚至登了一篇文章

《栾恩杰是如何学习的》。

1965 年, 栾恩杰又考入

清华大学攻读研究生。

1970年,毕业不久的栾恩杰

开始参与中国第一枚潜地导弹

“巨浪-1”的研制。

当时,潜地导弹不光在中国,

在欧美国家

都是作为

绝密武器进行研制,

很少有资料可以借鉴。

1980年,

“巨浪-1”进行了第一次台试,

然而,由于一个不应该的“马虎”,

试验弹飞离试验台不久就炸了。

多年之后提起此事,

81岁的栾恩杰眼角湿润。

他说:10年的研制成果,

当你看到一个天女散花的时候,

可不是正月十五放花节,

那是我们10年的心血。

两年后,1982年10月7日,

“巨浪-1”首次“艇试验”,

迎接他们的是又一次失败——

导弹还没有飞出去多远,

就在空中发生了爆炸。

很多年来,

这一直是他心底最深的痛。

他说:那时候带队出去都高兴不起来,

心里一直追问自己,

如果败了我怎么下火车?

如果打不成,

我向接站的领导说什么?

他还清楚记得

当时他们的黄老总

(“两弹一星”元勋黄纬禄),

跟人握手的时候都深深鞠着躬握。

黄老已经整整去世了十年,

那个情形更是整整过去了近四十年,

但是一提起那次失败,

栾老还是不由地嘴唇颤抖,

陷入久久的沉默。

1982年10月12日,

“巨浪-1”迎来第二次试验。

在所有人的忐忑不安中

发射再次进入倒计时,

这一次,白色的导弹破浪而出,

直冲天际,试验取得圆满成功!

1988年,

在无数次的挫折和修正之后,

“巨浪-1” 终于定型。

他说,没有一个型号能一帆风顺。

如果真正能一帆风顺,

这个型号绝对是旧的,

失败是对我们的考验,

成功是必然的,

括弧加的是“只是时间问题”,

只要我们坚持下去,

胜利必然属于我们。

NO.2

中国人对广袤太空的执着与向往

如此动人、如此坚定

1998年,栾恩杰调入国防科工委

任副主任兼任国家航天局局长,

2000年,栾恩杰倡导并组织

完成我国第一份航天白皮书,

首次明确我国航天

由单一的航天工业

扩展至包括应用和科学的“大航天”。

“我们中国的航天,

不能只停留在工业层面,

也要扩大到应用。

中国航天也要进入

空间基础设施和空间应用的阶段。”

从2000年11月开始,

中国人拉开了把“嫦娥奔月”

由神话变为现实的序幕。

4年后,经国务院批复,

中国探月工程第一期——

绕月探测正式启动。

栾恩杰清楚地记得,

那一天正好是大年初二,

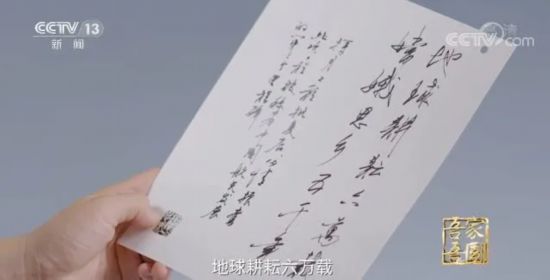

当晚他赋诗一首以表激动之情:

地球耕耘六万载,

嫦娥思乡五千年。

残壁遗训催思奋,

虚度花甲无滋味。

也是在那一年,

64岁的栾恩杰受命担任

中国探月工程首任总指挥。

从此,一个落笔成诗,

喜欢以诗咏志的人,

把他最爱的诗歌

搁置了近十几年的时间。

其实,他仍在写诗,

只是那首诗,

是头顶的苍穹、

是深邃广阔的星辰大海。

中国探月大幕拉开后,

这项工程有了一个充满诗意、

有着中国人独有的浪漫的名字——

“嫦娥工程”。

2007年10月24日18时05分,

作为中国探月工程的序曲,

嫦娥一号卫星

在西昌卫星发射中心成功发射。

约20天后,来自嫦娥一号的

一段语音和《歌唱祖国》歌曲

在茫茫太空唱响。

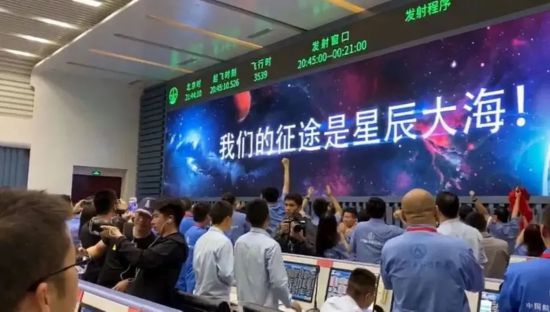

2007年11月5日,

嫦娥一号顺利完成环绕月球,

那一刻,全国电视观众在电视上看到了

令人动容的一幕,

孙家栋、栾恩杰、欧阳自远,

三位为中国探月工程

呕心沥血的老科学家,

紧紧抱在一起,

双手紧握,热泪盈眶……

从鲁班削竹制鸟

到为飞天不惜献身的明朝万户 ;

从翩翩起舞的敦煌飞天壁画

到“东方红一号”翱翔太空;

从浪漫的嫦娥奔月传说,

到“嫦娥一号”将神话变为现实;

从2000多年前屈原发出《天问》,

到“天问一号”成功着陆火星

……

中华民族的想象力是如此丰富,

中国人对广袤太空的执着与向往

又是如此动人,

如此坚定!

NO.3

中国人获取了

世界上最完整的一幅全月图

任务成功后,

栾恩杰从一线的位置上退了下来,

但每每再谈起这“划时代的一步”,

他都颇为骄傲:

“嫦娥一号的轨道控制

如同教科书一般精确,

探月之旅也获取了

世界上最完整的一幅全月图。”

在他的办公室里,

有一个大大的月球仪,

就是基于嫦娥一号的数据制作而成。

中国的中小学教材里

关于月球的部分,

也终于可以用上了

中国自己的图和数据。

探索像剥洋葱,

一样一样、一层一层往里走,

一个接着一个

让人振奋的讯息也相继传来。

2010年10月1日,

嫦娥二号发射成功;

2013年,嫦娥三号携玉兔号落月,

成为”广寒宫”的新主人;

2019年,嫦娥四号到达月球背面;

2020年12月17日,嫦娥五号携带

1731克月球样品返回地球。

如今,这是人类时隔44年

再次将月球样品带回地球。

至此,10多年前提出的

中国探月“绕、落、回”

三步走规划,

一一成为现实。

嫦娥五号返回器

携带着月球样本降落的地方

叫四子王旗。

当时,内蒙古的气温在零下30多度,

返回时又正值凌晨,

很多人都劝栾老不要去现场,

可是他执意前行。

他说:“我来是接嫦娥回家的,

当年嫦娥一号起步的时候,

我向中央承诺,

要完成‘绕、落、回’三步走,

我们中国人做事

是讲究有头有尾的。”

说这话时,

八十岁的栾老

情绪有些控制不住的激动,

语气也变得哽咽,

眼泪在他的眼眶里来回打转……

“其实我去不去都是成功的,

但是17年工程的圆满收官,

我一定要亲眼见证。”

那如流星划过夜空般璀璨的瞬间,

照亮的是中国人

一步步走向星辰大海的前路!

如今找来一台最新的月球仪,

人们真的可以

在上面找到“广寒宫”——

那是嫦娥三号和玉兔号

勘探过的地方,

“嫦娥携玉兔,翩翩落广寒”,

中国人做了千年的浪漫奔月梦,

终于成真。

坐高铁回呼和浩特的路上,

秘书问栾恩杰吃什么,

他豪情满怀、大手一挥,说:

“咱们去涮羊肉,

在内蒙古涮羊肉!”

栾恩杰知道这成功的意义,

他也更清楚,

在每一个成功背后,

每一个航天人都有怎样

笔墨难以写尽的付出。

NO.4

我们中国人的势头是不会停的

在栾老的记忆里,

父母最经常对他说的话是:

你好好学习好好工作,

不要惦记家。

而且还经常告诫其他子女们:

恩杰要办大事,

他要专心工作,

你们都别耽误他。

后来,“不耽误恩杰工作”,

变成他们家的一个

不成文的规定。

父亲去世时,

妻子告诉他:

爸爸走了……

他一时没听懂,

因为从来没有人和他说过

父亲生病了,

更不知道父亲早已经病重。

跟父亲一样,

母亲生病后

家人也一直瞒着他。

正在开会的栾恩杰

突然接到母亲离世的消息时,

他一下子瘫倒过去……

他也一直自责得厉害:

“没给父母亲尽过孝。

父母亲对我娇惯得一塌糊涂,

但是我没有给他们倒过一杯水,

没良心到这种样子。”

可是,当被问到后悔了吗?

栾老缓缓摇摇头回答:

“悔没有用。”

使命在肩、任务在身,

栾老和万万千千

顾不上自己小家的科技工作者们一样,

他们和他们的亲人都深深明白:

对国家的忠,

就是对父母最大的孝!

如今的栾老,

即使腿摔伤了,

也依然坚持到办公室。

他并不期望后人能记得他,

只是想留下一点东西:

“人这一辈子所做的工作,

谁都想留下一些,

但不是为自己留下,

而是为社会留下、

为人类留下,

哪怕就留下那么一点一滴,

也是很有意义的。”

在节目的最后,

栾恩杰发出“青年之问”:

中国航天事业已经给新一代年轻人

提出了更大挑战

话题一度冲上热搜。

“青年一代面对的最大挑战,

是谁也不会停下来等中国人,

美国人20年后干什么?

印度人20年后什么样子?

如果这一点认识不到,

那就成了自我欣赏。

我们在进步,

其他国家也在进步,

再不抓紧时间抓重型火箭的研制,

20年后可能就要落后了!

那么我们现在跑到哪里了呢?

栾老用了一个十分形象的比喻:

今天我们可以说,

我们已经够到肩膀了。

中国航天从零起步,

一代又一代航天人

呕心沥血、赓续接力,

用了整整65年时间,

终于从望尘莫及,

到望其项背,

再到可以拍拍其肩膀!

如今,中国航天人才队伍

平均年龄只有30多岁,

在全世界是最年轻的。

已经成长起来的

“80后”“90后”一代,

是中国航天最大最重要的战略资源,

也是航天事业发展的

最坚实的基础。

正如栾老充满信心地说的那样:

未来,我国将研制100吨级的

重型运载火箭,

达到100吨级的这样一个载荷,

我们就可以到月亮上去了。

相信年轻一代的中国航天人,

相信我们中国人的势头

是不会停的!

网友观点