发布第一条科普视频时,薛恒潇身边还没有人在做短视频。

三年前,薛恒潇从哈尔滨工业大学博士毕业后,获得了陕西长安大学的教职,教学于国家一流学科的交通运输工程学科。彼时,刚刚成为大学老师的他,意外卷入了科普视频的蓝海中。

那是短视频的爆发期。有数据显示,2018年短视频的用户规模已达到6.48亿,用户使用率为78.2%。有意思的是,在大流量用户涌入的抖音后台,跟知识类有关的单条视频点赞量是平台平均水平的1.5倍,而知识类作者人均粉丝数超过了整个平台平均的粉丝量数倍。

也是在这一年,“李永乐老师”开始在西瓜视频做起了科普,用伯努利原理、马格努斯效应,解读C罗在俄罗斯世界杯小组赛中踢出“电梯球”的科学原理,从而成为最早一批进驻视频平台的“科普网红”。

这对于学生时期就对科普感兴趣,又乐于将有趣的理工科知识传播出去的薛恒潇而言,是个关键启发。他决定“下海”:从三尺讲台走进方寸视频,从“你不知道的大脚趾作用”“如何送给女朋友一颗行星”讲起,成为一名科普创作者。

“当时基本瞎讲,也不知道该咋讲。”虽然选题内容毫无头绪,但薛恒潇的兴奋劲挡也挡不住,“跟我之前在学校内的生活完全不一样,觉得挺有意思的。”

此后短短一年时间,薛恒潇的科普视频吸引了139万粉丝关注,不但成为学校的“招生名片”,身边其他人也开始加入科普视频创作中,而他本人在“大学老师”之外,还有了另一个更为人知的名号——三一博士。说到这一名号,其实并没有特别含义,只是因本硕博都在哈工大就读,薛恒潇就给自己起了这个名字,没想到就此“火”了。

“世界都是理工男的”

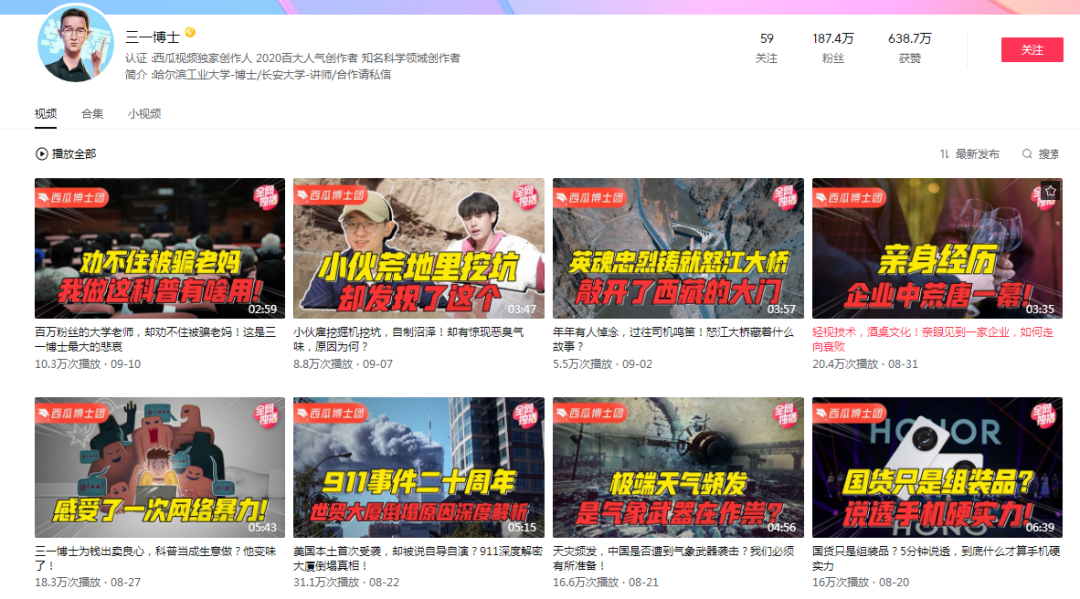

打开“三一博士”的视频主页,属性很明显——理工男。账号内容大多聚焦基建工程、机械制造等纯工科领域,不过虽是“晦涩难懂”的知识话题,仍吸引了187万人在此常驻。

三一博士西瓜视频主页

薛恒潇在西瓜视频上传的第一条科普视频,是关于如何找到一颗行星的。他从调侃理工男的另类送礼物方式开始,结合《三体》中云天明给程心送了一颗行星,科普起怎么使用多普勒频移,来检测恒星轻微晃动从而找到围绕恒星运转的那颗行星。

“我觉得很有意思。”薛恒潇当时自信满满,但视频播出后,关注者寥寥。

薛恒潇一直觉得“世界都是理工男的这种思路”,大家应该都会对这种严肃科学、专业内容感兴趣。然而事实是,花了很多精力,查了很多资料,反倒没有人看。薛恒潇意识到,“自己陷在信息孤岛里了”,以为有意思其实只是自以为,导致“自己没出来,别人没进去”。

此后,他开始“折腾”账号,先后尝试一人分饰男女两角、在视频中加入绘画插图、或在后期剪辑中加入抓眼特效等方式来进行科普,但结果均不如人意。因为对普通受众而言,即使视频内容已经把专业知识进行通俗化解读,但理解起科普视频来仍有难度。

转机发生在2019年国庆节前后。在10月2日当天的一条视频里,“三一博士”借国庆阅兵的特殊节点,详尽地向大家科普了我国最新研制的反导装备DF-17的具体情况。

“作为世界上第一款实用化的高超音速武器,它还有个接地气的别名:水漂弹。”“三一博士”为了解释何为“水漂弹”,引入了生活中打水漂的实际场景,让大家可瞬间脑补这一国之重器的内在原理,一下把总是一两千的阅读量拉到当天的32万,“可能放现在这个播放量并不算高,但我的信心一下子就燃起来了。”

三一博士出圈后,很多人前来“考古”,这条讲述DF-17的视频观看量已涨至74.5万次

薛恒潇也由此对账号的科普内容有了清晰的创作规划——聚焦工程制造,在自己的专业领域进行科普。

不过,在此之前他还要解决另一个问题:“工程制造业离我们的日常生活太遥远了!”网友的评论也似乎决定了“三一博士”很难像萌宠等垂类账号那么容易出圈。薛恒潇只能从“根”上找原因。

他举例说,其实小到每天用的牙刷、手机、电脑,大到每天走的公路、大桥,坐的高铁、飞机等,这些都属于工程制造业,觉得很远,其实很近。“关键在于可能大家不太关心它们怎么来的,只关心它们好不好用。”

而科普就在于“科”与“普”并列,严谨与通俗相兼。所以在选题中,切中观众的关注点很重要。比如近期一条分析“三峡大坝遭到攻击时,到底会不会溃坝”的视频,薛恒潇从热点切入,对三峡大坝建造历史、安全性论证、混凝土重力坝等进行整体科普分析,最终收获3200多万观看量,也是其目前全网最高播放量的视频。

分析“爆款”的原因,得益于热点话题,同时也一定程度上与当下整体社会语境有关。一方面,技术发展近年来成为大国焦点,宏观环境造就了人们对信息科技类视频的高关注度;另一方面,随着信息与知识运用日益综合化,人们的学习能力和对解决现实问题的知识的渴求正在变得逐渐强烈。

追根究底,知识的本质是人们关于世界的答案,人们需要和渴望知识,这恰好链接起了视频平台的知识科普功能属性。尤其是中短视频和直播对知识传播的场景价值重构不容小觑,中视频的受众粘性强,短视频的直观化和轻量化,直播的即时化和人格化传播,都能很好地带动知识出圈、科普作者出圈,拆掉知识与网民之间的壁垒,真正实现“方寸之间,遇见知识”,满足随时随地学习的需求。这也给老师从讲台走到视频里,把课程知识带向普惠大众提供了天然土壤。

然而对于如何把科普知识惠及给更广泛的人群,薛恒潇觉得还需要时间。

知识刚需

还在读博时,薛恒潇就在各大视频网站追“偶像们”的科普视频了,科技袁人袁岚峰、妈咪说Mommy Talk、EyeOpener温智凡等等。如今成为视频科普作者中的一员,他也与这些人变为同行、朋友,甚至不无凡尔赛地称“追星成功”。

几位朋友经常在一起聊天,分享交流,也逐渐形成一个共识,为什么中国的科普视频团队职业化少、规模小?

薛恒潇用一组数据来说明。以垂类账号类比,萌宠类视频账号,千万粉丝级别的有很多,但讲科学讲知识的科普视频账号,“除了最早的李永乐老师有1000多万粉丝,往下500万粉丝的都很少,基本上两三百粉丝的科普作者就算头部账号了。”

他认为,与海外科普视频团队商业成熟、成本投入高、博主明星化、有固定受众群体等特点相比,我们最突出的问题在于“受众基础弱”。

从历史条件来看,我们获取知识的资源和渠道在不断丰富和多元,从传统课堂上的黑板、粉笔、幻灯片,到在线教育打破传统学习模式空间和时间局限,线上+线下多种学习方式优势互补、全面结合,再到视频平台崛起,只要打开手机就能随时随地获得。

但同时也应看到,信息化时代,知识的更新速度在加快,100多年前知识增长速度是50年更新一次,现在每3年就要更新一次。触网用户在增加,知识信息在呈指数级增长,但学习习惯的“主动获得性”还有待加强,因为除课本知识外,泛知识内容看起来“没那么刚需”。

这对于科普视频创作者来说,调动学习者对这些知识的兴趣和主动性,就格外重要。“大家在网上其实并不是真的来学知识,只是在寻找共情。”薛恒潇解释,所谓“寻找共情”,不是说一定要煽情,而是要让人觉得你说的这个事很有意思、很好玩,兴趣驱动,然后在这样一层共情之下了解到这件事背后的知识逻辑。

网友对三一博士科普视频的评价

这是完全不同于讲台上的系统知识输出,但知识是严肃的、严谨的调性不变。因此,从策划选题、查证资料、逐字稿调整、拍摄及后期剪辑,薛恒潇最长需要至少一周时间来操作。

另一方面,“引发共情”语境下还需要完整的制作体系支撑。近年来,视频平台也不只是提供泛娱乐作用,在内容产业上,也加大向传统文化、小众达人尤其是知识科普倾斜。比如“三一博士”的视频后期就由西瓜视频负责,“本来还提供了拍摄场地,但因为在北京,我就自己在家拍,拍好之后发过去,他们给我剪。”

此外,视频平台也在试图帮助知识类创作人解决“后顾之忧”。西瓜视频提出补贴优秀视频创作人,其中知识类内容是其中的一个重要类型,同时也将探索“保底+分成”的模式。

西瓜视频扶持创作者的模式更接近于商业本质,它与创作者签约,提供运营资源,把平台与创作者的合作放置到更为成熟的商业语境中,让如薛恒潇一样的高校科普作者能够在社会资本运作下变得更加职业化。

而这正是薛恒潇的下一步目标。

把科普做成一个事业,“挺酷的”

今年是薛恒潇成为科普博主的第三年,他的本职教学工作这学期也迎来一个新变化——从原来教授大二“道路建筑材料”专业课,改授全年级“创新创业”通识类选修课。

“因为做视频,跟外边接触的机会比较多,所以这学期就重点来讲这个课。”谈起学校对其成为科普博主这件事,薛恒潇笑着说“很支持”。就在去年高考结束后,他还“奉命”在其账号上制作发布一则“选专业VS选学校?大学老师这样说”的8分钟视频,点击播放量超784万次,实力为学校代言。

对于现在教学和视频科普的平衡问题,薛恒潇觉得希望在教研本职工作之外,也可以把科普当成“一个正儿八经的事业来做”,“不仅仅局限于小圈子,可以让更多的人参与进来,我觉得这个事还挺酷的。”

薛恒潇的观点背后是一个无法忽视的事实。2018年《中国公民科学素质建设报告》数据显示,我国公民具备科学素质的比例虽然一直在上升,但仍然仅有8.47%。2020年,这一数字涨至10.56%,上升仅2.09%。

而实际在传统科普领域,科普工作多是上级指派任务,科普人员摘抄科普内容做推广宣传。2020年的数据显示,全国科普专、兼职人员数量187万人。移动互联网的迅速崛起和视频平台的出现,恰恰给科普人员和科普内容提供了新的空间。

早在2016年,国务院发布《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》提出,鼓励高校师生参与科普志愿服务。对此,薛恒潇认真道,所以不存在大学老师就是“出来玩一玩,或是业余爱好”,科普本就是“一个分内事,一种社会责任”。

因此他也在慢慢调整自己的科普思路,“不光要讲知识,知识背后的思维也很重要”。所以,在兼顾科学和兴趣之下,他更重要科普视频的故事性。比如在“年年有人悼念,过往司机鸣笛!怒江大桥藏着什么故事?”视频中,将建桥过程中的感人故事融入其中,从而把怒江大桥建造的困难和技术点科普开来,引来网友的强烈共鸣。

科普事业的职业化和商业化不是一朝一夕就能完成的,越来越多的“三一博士”们正在从高校走出,把“晦涩难懂”的科普知识,通过短视频、中视频的方式去推动知识普惠,从而在人们心中播下“感兴趣”的种子,在探索和实践中生长和发芽,也给我们的生活带来意想不到的变化。薛恒潇就讲了这样一个故事:

他在西瓜视频上有一位阿姨粉,60多岁,她说现在自己每天除了健康、买菜做饭这些话题之外,第一次对工程制造知识感兴趣。“还挺有意义的,虽然这个不会特别多,但是我觉得从0到1就是一个挺大的进步。”

网友观点