2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

胡一川的“前线”人生

胡一川(1910—2000),著名的版画家、油画家、书法家、美术教育家,出生于福建华侨家庭,1922年赴南洋生活,1925年回国。1929年考入杭州国立艺术院,在上海参加左翼美术家联盟,为中国新兴木刻运动最早成员,1933年加入中国共产党,1937年赴延安,任鲁艺美术系教员和鲁艺木刻工作团团长,1942年参加“延安文艺座谈会”,1949年参与创建中央美术学院,1953年领导创办中南美专(1958年南迁广州,并改名为广州美术学院)任校长。历任中国文联委员、中国美术家协会常务理事、广东省人大常委、美协广东分会副主席、广州美术学院院长、党委书记、终身教授。1991年获中国美协和中国版画家协会颁发的“中国新兴版画杰出贡献奖”。

1910年,胡一川出生于福建农村一个贫穷的华侨家庭,原名胡以撰。12岁时,他和弟弟赴南洋谋生。1925年,胡一川独自回国,进入厦门集美学校学习,不久升入集美师范部。期间,国内发生了“五卅”反帝爱国运动。此时恰逢鲁迅先生到厦门,鲁迅先生激动人心的演讲激起了胡一川的爱国热情,坚定了他做一个爱国、爱艺术的人的毕生信念。

1929年,胡一川考入杭州国立艺专,开始接受专业系统的美术教育。在这里,他师从潘天寿先生学习国画,师从吴大羽学习水彩,还跟随法国画家克罗多学习素描和油画,奠定了良好的美术功底。该年冬天,胡一川积极加入了我国第一个左翼美术团体“一八艺社”。当时的一八艺社在短短两年时间内涌现出了一批优秀的艺术青年,如李可染、季丹春、胡一川、刘梦莹、王肇民等。

鲁迅为展览撰写《一八艺社小引》。“时代是在不息地进行,现在新的、年青的、没有名的作家的作品站在这里了,以清醒的意识和坚强的努力,在榛莽中露出了日渐生长的健壮的新芽。”这一评价不仅确立了中国现代美术的转型标志,也给了“一八艺社”的青年艺术家们很大的鼓舞。鲁迅先生参观展览后非常感动,特别提到了“胡以撰君的几幅木刻作品”的难得。胡一川从鲁迅的激励中,树立了投身革命艺术的坚定信念。在此期间,胡一川以比较成熟的刀法和独特的风格创作了《征轮》、《饥民》、《流离》、《恐惧》等黑白木刻作品,大胆地批判了国民党统治下的黑暗现实和人民生活的艰辛。

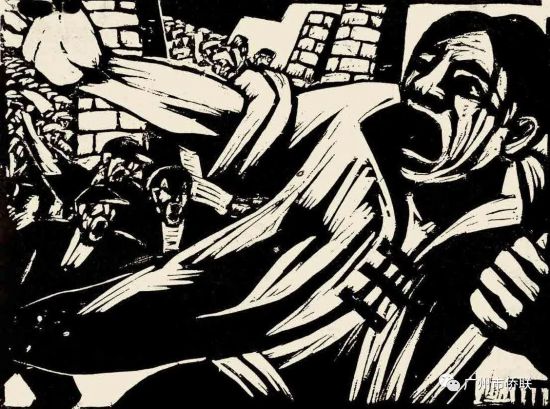

木刻版画《到前线去》1932年

1932年,胡一川亲眼目睹日本侵略军进攻上海,他以此经历刻成的套色木刻《闸北风景》,成为中国现代版画中最早的套色木刻作品。此后,他又锲而不舍地创作了《失业工人》、《到前线去》、《怒吼吧!中国》等木刻作品。《到前线去》则成为新兴木刻运动在这一时期的代表作之一。

1933年,胡一川加入中国共产党,并直接投身工人运动,参加工联,参与编辑《工人画报》。他参展“为援助东北义勇军联合画展”的几幅作品被鲁迅购藏。同年7月,因从事地下交通和文件保管工作,胡一川被捕。

当时的“白色恐怖”形势十分紧张,由于国民党杀害了许多革命志士,外界都以为胡一川也已经牺牲。在这种情势里,胡一川同狱友一起参加了绝食斗争,使得他被钉了四十天脚镣。但他依然保持着对艺术的高度热情,在狱中经常唱歌、读书,画画没有纸笔,就用手插在裤兜里在大腿上画,还请难友们当模特作画,在狱中还创作了木刻连环画《大兴纱厂》。

木刻版画《八百壮士》

1937年,胡一川扮成商人,经杭州、上海、西安等地,历经千辛万苦抵达延安,被安排在“儿童剧团”和“抗战剧团”工作。胡一川就接连创作了《组织起来》、《卢沟桥战斗》、《消灭汉奸托匪》、《交公粮》等一批作品,成为延安新木刻第一人。

1938年5月,胡一川调入“鲁迅艺术文学院”担任教员,并让他主持成立一个“木刻研究班”,将来到延安的众多木刻工作者团结起来。胡一川迅速组织人员在延安鼓楼下办了五期木刻壁报,沃渣、陈铁耕、江丰、马达、焦心河、罗工柳、华山、彦涵等都是当时的成员。

鲁迅艺术文学院

在纪念鲁迅逝世两周年的时候,研究班出了一本木刻集,分送给毛泽东等中央领导,胡一川在后记中第一次提出了“组织木刻轻骑队,到敌人后方去开展木刻抗日宣传”的主张。

这一年冬天,响应党中央的号召,胡一川组织了“鲁艺木刻工作团”(简称“鲁团”)并任团长,深入敌后开展斗争,渡黄河、越吕梁,进入太行山革命根据地作战地宣传,他们的木刻作品和展览鼓舞了军队的斗志。他们继而在《新华日报》华北版办了副刊《敌后方木刻》,作为宣传阵地。这段时间,他们跟随八路军前沿部队一起出生入死,见证了战士们浴血奋战、流血牺牲。正是这段广泛参与体验战斗的经历,让他们与武装部队一道,成为敌后抗日斗争的另一支“木刻战斗部队”。

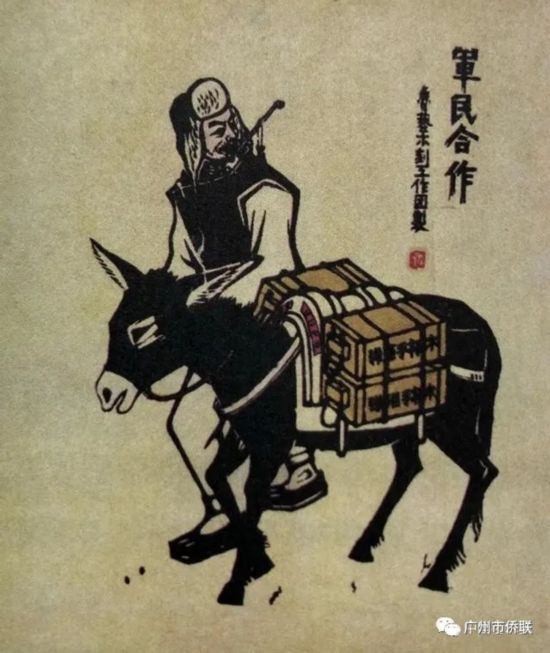

套色木刻《军民合作》1940年

胡一川主张,艺术创作不论在内容题材上还是在艺术形式上都应该结合人民群众的生产生活实际,他们采用了民间印染法,用染布颜料和有光纸夜以继日地赶印一万多张套色木刻年画。两个钟头之内,被集市上的群众蜂拥抢购,顷刻卖光。

此时的胡一川基本从过去的油印黑白木刻转向了水印套色木刻,艺术表达和色彩应用具备了更高的审美风格。他们进而建立了一座木刻工厂,用手工操作扩大木刻宣传品的印刷。这时期胡一川创作了《军民合作》、《坚持抗战反对投降》等作品。此外,胡一川不忘木刻教学,在许多地区开展“木刻训练班”,这种应时之需、配合战斗的训练班吸收了一大批新学员,形成了敌后抗日艺术斗争的燎原星火。即便是受伤住院期间,胡一川还专门为木刻教学编写了一本《中国新兴木刻运动简史》。

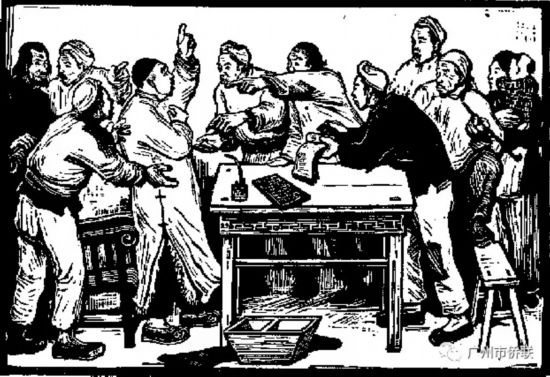

木刻版画《减租会》 1943年

这一系列的创作实践开创了根据地艺术创新的新路,即从人民群众的生产生活斗争实际中开展创作。它蕴含着“文艺与生活的结合”、“文艺的大众化、民族化”等深刻内涵,具有开辟性意义。胡一川的艺术思想,与延安文艺座谈会确定的文艺方针相契合。座谈会后,胡一川更加受到鼓舞,连续创作了《不让敌人通过》、《胜利归来》、《牛犋变工队》、《攻城》等一批优秀的套色木刻。

木刻版画《胜利归来》

一次偶然机遇,胡一川发现了一套油画工具和材料,立刻买了下来,他早年对色彩和油画的热情得到激发,从此开始创作油画。北京解放后不久,胡一川奉党中央的命令,带领一批华北联大第三部美术系的老师和40名美干班的学生,和徐悲鸿领导的北平艺专合并,于1950年2月建立了新的中央美术学院。徐悲鸿任院长,胡一川任党组书记。

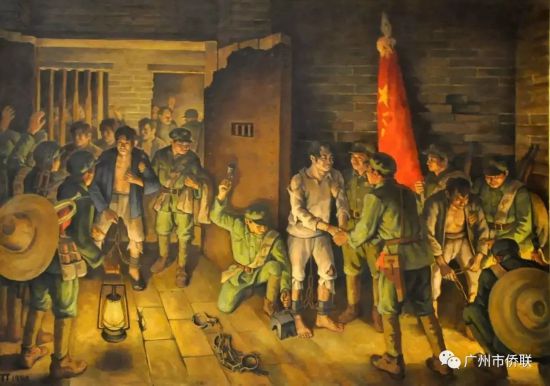

教学方面,胡一川尊重徐悲鸿原有的现实主义风格和重视美术基础训练的教学体系,同时把它与延安鲁艺的经验结合起来,主张师生要“重视实际,重视生活、接近群众、改造思想”。在政治、文艺理论和美术史课程之外,胡一川订下了每年下乡下厂搞创作采风的制度,同时鼓励学生参加土改运动,组织学生参加开国大典宣传、抗美援朝展览等。后来,国立美术学院改为中央美术学院。在如此繁忙的工作期间,他还极力抽出时间,创作了油画《开镣》、《开滦矿工》等油画作品。

胡一川油画《开镣》

当胡一川进入中央美术学院的时候,大多数人并不知道胡一川会画油画。直到有一天,徐悲鸿偶然发现了胡一川的《开镣》,大为兴奋地说:“原来你的油画画得这么好!”还没等胡一川画完,徐悲鸿就让人把《开镣》拿到苏联去展览,并聘请胡一川为教授。胡一川1950年创作的大型油画《开镣》的鲜明艺术特征和饱满的革命热情得到了苏联专家的赞扬,是第一幅被中国革命博物馆收藏并荣获斯大林奖章的作品。

1953年,全国高等艺术院系调整,中央文化部委派胡一川南下创办中南美专。1958年,由于中南局迁至南大门——广州,中南区政治重心南移,“中南美专”也随之迁到了广州,改名为“广州美术学院”,由胡一川担任院长。

胡一川干劲十足,不断完善教学体系。他就与美院的领导班子一起制定了一个“八一三制”方案:每年在校上课8个月,打好基本功;3个月下乡劳动,搞采风创作;一个月休息,养精蓄锐“干革命”。这一科学的“八一三制”成为上世纪50年代广州美院独特的教学制度。

胡一川重视从延安流传下来的“体验生活、接近群众”的优良传统。因此,每次在学校师生下乡劳动之前,他都要做一番热情洋溢的动员讲话。胡一川的学生潘行健回忆道:“让学生融入到人民群众中了解他们的生产、生活、斗争,这是胡老一贯的思想。他每次下乡的动员报告,我们都很爱听,他在艺术中纯粹地对待生活,对待人民,感染了许多学生。”潘行健认为,正是胡一川的思想,确立了广州美院从人民群众的生活实践出发、与时代内容同呼吸、贴近生活等一系列“接地气”的办学特色,也影响了一大批日后成名的艺术家在创作中守住生活之源。

回顾胡一川的艺术人生,他前半生投身革命艺术,热切表现生活、表现时代;后半生则投身于油画创作,将对表现主义的热爱与自身凝练、刚健的艺术风格熔于一炉,创造出极具个性色彩的油画艺术。

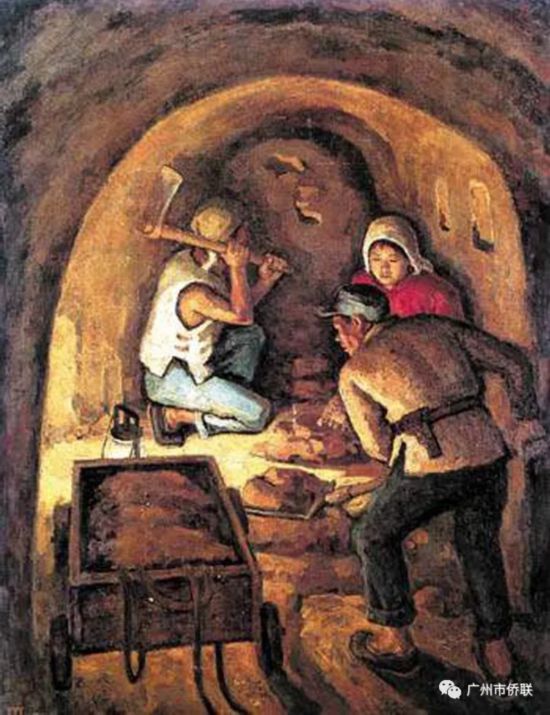

油画《挖地道》1970年

1983年,胡一川从院长职务上退休,担任顾问。改革开放以后,胡一川感受到现代化建设的勃勃生机和高昂热情,他的油画便也开始转向以现场写生为主的风景创作了。上世纪80年代,胡一川的足迹遍及十几个省、几十个城市和地区,创作了一大批艺术水准极高的油画。

上世纪90年代后期,新建成的广州美术学院美术馆被学校命名为“胡一川美术馆”。2000年7月,在北京中国美术馆举行的“20世纪中国油画展”中,胡一川教授的《开镣》、《挖地道》、《南海油田》和《石佛寺》作为主要作品参展,代表了油画界对他艺术探索的认可。

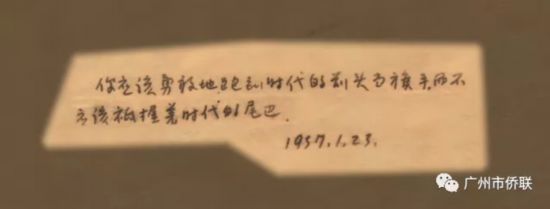

胡一川日记,截图自《站在人生的前线——胡一川艺术与文献展纪录片》

胡一川一生的艺术经历与中国民族革命和新中国社会建设水乳交融,在时刻关注现实的同时又不失去自己的独立性,秉承了特色鲜明的印象派和表现主义特征,在木刻版画和油画两个美术门类中都取得了极高的成就,留下了一批优秀的美术杰作。他不仅是中国现代版画的先驱,在油画的艺术风格和成就上也自成高峰。

网友观点