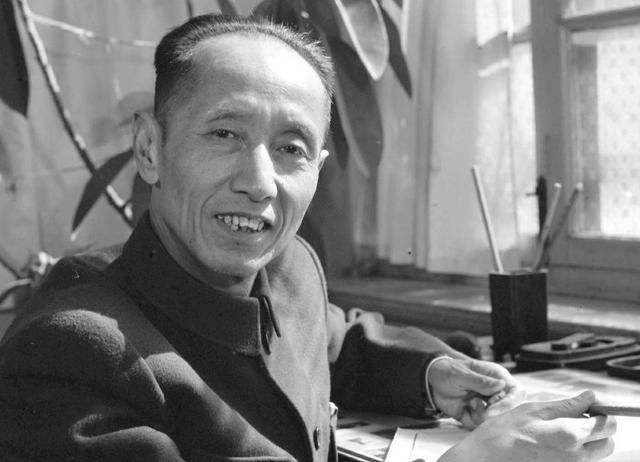

臧克家(1905-2004)二乡师(鲁东大学前身“山东省立第二乡村师范学校”的简称)国文教师,山东潍坊诸城人,曾用名臧瑗望,笔名少全、何嘉。他曾任中国民主同盟盟员,全国人民代表大会第二、三届代表,全国政协第五、六、七、八届委员,第七、八届常务委员,中国作家协会第一、二届理事,第三届理事、顾问,第四届顾问,第五、六届名誉副主席,中国文联第三、四届委员,第六、七届荣誉委员,中国诗歌学会会长。

他的短诗《有的人》被广泛传颂,且被选入六年级上册人教版第二十二课;《说和做--记闻一多先生言行片段》入选七年级下册人教版第二课。2004年2月5日,臧克家逝世,享年98岁。

1905年,臧克家出生在山东潍坊诸城臧场村一个中小地主家庭里。他的祖父、曾祖父都在前清有过不大不小的"功名"。他8岁时,生母便去世了,父亲患有肺病,终年咳血,仅仅活了34岁。

诗人在入私塾之前经常和贫苦人家的孩子一起玩耍,对农民的悲惨、辛酸的生活有了深入骨髓的认识。又因为他家里文化氛围浓郁,从小就对文艺感兴趣。诗人后来年老了还能清楚地记得他儿时听到的一些歌谣。臧克家的祖父和父亲都爱诗。祖父为人严肃沉默,令人不敢接近,但一高兴朗诵起诗来,声音里就饱含情感,进入诗的境界就成了另一个人。他小时候,祖父教他念古诗,当时臧克家虽不了解诗意,但却能背得滚瓜烂熟。

大约在8、9岁的时候,臧克家上了私塾,12岁的时候上本村的初级小学校。在私塾读书的那几年,他竟能背熟六十多篇古文。他后来回忆说:"相隔近七十年,至今仍能背得出来,当年啃骨头,今日始解其中味,获益不浅。"

1923年,臧克家升入山东省立第一师范,开始文学创作。他的第一篇作品刊登在《语丝》上,这是臧克家有生以来第一次在大刊物上发表作品。接着他又向林兰女士主编的《徐文长的故事集》投去三篇稿子,都被采用,看到自己的名字印在书上,他异常兴奋,非常开心。

奉系军阀张宗昌在山东的黑暗统治,让臧克家感到压抑得透不过气来。他和同学结伴到武汉“呼吸新鲜空气”,那时武汉成立了革命政府,"南军"声威震全国。

1927年初,臧克家考入武汉中央军事政治学校,曾随部队参加讨伐杨森、夏斗寅的战斗。他的诗集《自由的写照》就是描写武汉大革命生活的。大革命失败后,他在故乡受国民党反动派迫害,被迫逃亡东北。1929年,臧克家入国立青岛大学补习班,发表新诗《默静在晚林中》。在校期间,在新诗创作上得到闻一多、王统照的鼓励与帮助。他1932年在《新月》发表第一首诗作《难民》,1933年第一本诗集《烙印》出版。接着臧克家又出版了《罪恶的黑手》《运河》两本诗集和长诗《自己的写照》。他1936年参加中国文艺家协会,1937年任二乡师国文教师。

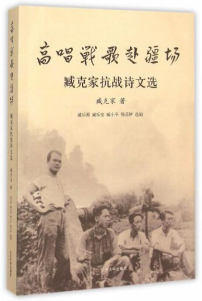

抗日战争爆发后,臧克家把自己的命运和民族的命运紧密地联系在一起,积极投身抗日救国活动。1938年,他写成长篇报告文学《津浦北线血战记》;他不畏艰辛率第五战区战时文化工作团深入河南、湖北、安徽农村及大别山区,开展抗日文艺宣传和创作活动;他不顾个人安危组织"文艺人从军部队",冒死赴随枣前线从事抗日救亡的文化宣传工作,曾参加随枣战役。这期间,臧克家出版《从军行》《淮上吟》等诗集及散文集《随枣行》,热情讴歌抗日军民的伟大爱国精神和英勇抗敌的事迹。

臧克家著作

臧克家倾心于农村的自然景色,1942年完成《泥土的歌》。这是臧克家除了《烙印》之外最重要的、也是诗人自己最满意的作品。臧克家说:"我最合适于唱这样一支歌,竟或许也只能唱这样一支歌。"1943年夏至1945年秋,他创作长诗《古树的花朵》、回忆录《我的诗生活》和《泥土的歌》《十年诗选》等诗集。

解放战争时期,臧克家多次参加"呼吁停战、实现和平"签名等进步活动。在上海,他主编了《侨声报》《星河》《学诗》《创造诗丛》《文讯》等书刊,团结了大批进步作家。他创作了大量的政治抒情诗和政治讽刺诗,出版《宝贝儿》《生命的零度》《冬天》等书籍。1948年12月,由于上海白色恐怖严重,臧克家被迫潜往香港。

1949年3月,臧克家由中共党组织安排来到北平。5月他在《人民日报》发表组诗《看到的,听到的,想到的》,表达了他到解放区后的喜悦心情。不久,他出任华北大学文艺学院文学创作研究室研究员,出版总署、人民出版社编审,《新华月报》编委,主编《新华月报》文艺栏。

文革后,年逾古稀的臧克家文思泉涌,迎来了创作的春天。他出版《忆向阳》《落照红》《臧克家旧体诗稿》等诗集;《怀人集》《诗与生活》等散文集;《学诗断想》《克家论诗》《臧克家古典诗文欣赏集》等论文集。凝结着他一生汗水和心血的十二卷本《臧克家全集》也于2002年12月出版。臧克家的作品被翻译成多种文字,在国内外产生广泛影响。被誉为"农民诗人"。对于中国现当代文学史来说,臧克家是一个丰富的存在,他的文学活动长达70余年。

网友观点