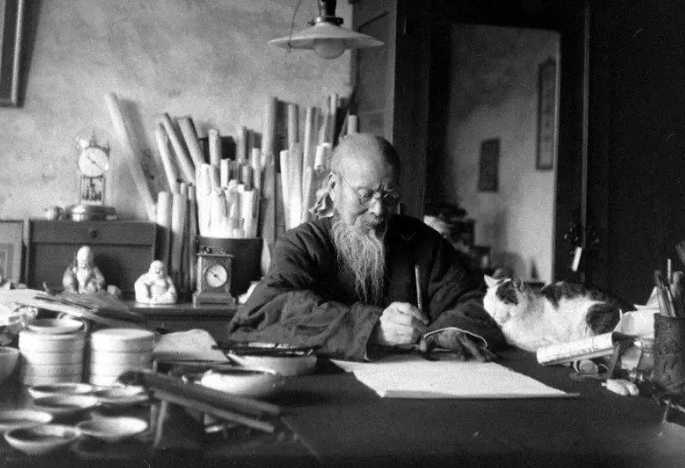

图片来源:《生活》杂志

毛泽东与齐白石既是同乡又是忘年交。他们两个都出生在湖南省湘潭县,一个在湘潭的白石铺杏子坞,一个在湘潭的韶山冲,两地相距只有45公里。白石老人出生于1864年1月1日,毛泽东比他小29岁,他们虽然是同乡,但以前并没有见过面,只是互相仰慕已久,新中国的诞生,使他们开始了亲密的忘年交。其实毛泽东本人并不爱好画画,齐白石对政治也不感兴趣,但他们都是中华民族传统文化的杰出传人,通过书画这座桥梁,使他们在晚年走到了一起,很快成为良师益友。

白石老人最初是从他的另一位湘潭同乡、著名学者黎锦熙那里了解到毛泽东主席的。解放军进驻北京后,白石老人收到了毛泽东主席的一封亲笔信,邀请他以无党派人士的身份参加新的政治协商会议,白石老人高兴不已,不久他出席了周恩来总理主持的各界人士招待会。

1950年初夏,毛泽东又派秘书田家英到跨车胡同大师的住地看望白石老人,详细地了解老人的健康状况和生活情形。白石老人深受感动,他叹道:“已卜余年见太平”。意思是说他在人生最后的岁月,见到了太平盛世。接着毛泽东主席又派人派车把白石老人接到中南海,两位同乡作了几个小时的促膝长谈,并在风和日丽中品茶赏花。毛泽东主席还特地请来朱德元帅作陪,与白石老人共进晚餐。餐前,毛泽东特意吩咐厨师把菜煮烂些,以便老人食用。席间,毛泽东主席边吃边对白石老人说:“你原名纯芝,我原名润芝,两人小名都叫‘阿芝’。我该尊称你一声老哥哟!”一番风趣的话语说得两人都情不自禁地笑了起来。毛泽东接着说“:听说国内外不少收藏家收藏您的字画,我也是白石艺术的爱好者咧。”

毛泽东主席对白石老人的尊敬和关心,使这位年近九旬的老人大有他乡遇知音之感,这也激发了他的创作灵感。白石老人回家后,即选了一幅他作于1941年的精品《苍鹰图》和《海为龙世界,云是鹤家乡》的立轴,并补“毛泽东主席,庚寅十月齐璜”和“九十翁齐白石藏”两款,及端砚等一并送给了毛泽东主席。在端砚上,白石老人刻有一行小字:“片真老坑石也,是吾子孙不得与人。乙酉八十五岁,齐白石记于京华铁栅屋。”白石老人把这方视为传家宝的端砚,毫不吝啬地赠送给了毛泽东,可见这位人民艺术家对领袖毛泽东的崇敬之情。

没几天,著名收藏家张伯驹、王樾等人来访,白石老人很高兴地谈起送了两幅作品给毛泽东主席的事。当说到《海为龙世界,云是鹤家乡》篆书对联时,张伯驹不由自主地“啊”了一声,原来此联写错了一个字。此联,出自清代安徽人邓石如的后一联原句为“天是鹤家乡”,而白石老人却写成了“云是鹤家乡”。白石老人经张伯驹这么一提醒,马上紧张起来。毛主席是博览群书、通晓古今的大学问家,我竟然送他一幅错字对联,不但对毛主席不恭敬,传出去岂不贻笑大方!

张伯驹忙安慰老人说:“齐先生,你这个‘云’字改得比邓石如的‘天’字好。他上联若是‘地’,那么下联‘天’字不可动;可上联却是‘海’字,恰与你的‘云’字相对,我们不必拘于成格,改动古人成句自古有之,毛主席也许会称赞你改得好咧!”经张伯驹这么一说,白石老人的心情才平静下来。

其实毛泽东主席收下白石老人的书画,挂在墙上欣赏了一段时间后,除留下片真雕花端砚留作纪念外,其它画作都送到有关部门珍藏。对于“天”改“云”,并没有感到什么不妥。之后,很多书法家书写此联时,皆以“云是鹤家乡”为准,原来的“天”字反倒被人遗忘了。

1957年5月初,百忙中的毛泽东主席听说白石老人身体欠佳,便派秘书田家英前往跨车胡同探望,问候他老人家的生活起居、身体状况等。已经不能多说话的白石老人很是兴奋,侃侃而谈,倾诉了自己日夜思念毛主席的深情,并希望有一天能到毛主席身边,合照一张照片的由衷之情。客人走后,他伸出手,指着文化部授给他的奖状上的毛主席像,不停地说:“毛主席太看得起我了。”

次日清晨,风和日丽,白石老人竟然不用人搀扶,从自己的卧床缓步来到画室,用手摸了摸儿子为他铺好的宣纸,辨别了纸的正反面,然后用蘸了洋红的画笔,信笔在纸上挥洒起来。不一会儿,斗大的牡丹花朵艳丽、夺目地呈现在人们的眼前,接着,他画叶,色墨文辉,随心所欲,一幅多姿多彩的《牡丹图》便在他的笔下产生了。白石老人看了看,满意地笑了。

万万没有想到,这幅《牡丹图》竟成了大师的绝笔!

1957年9月16日18时40分,白石老人在北京医院与世长辞。

9月22日在北京举行公祭,由郭沫若主祭。周恩来、陈毅、林伯渠、董必武等党和国家领导人以及白石老人的身前友好,共400余人亲临参加。祭毕,灵柩被数十辆汽车护送到北京西郊的湖南人公墓,葬在白石老人继室夫人胡宝珠墓的东侧。仅随葬两件颇含深意的陪葬品:一件是他自己生前刻的一枚记载着白石老人姓名籍贯的篆体印章,再一件就是陪伴了他近30年的红漆拐杖。

由于白石老人的猝然长辞,他弥留之时希望能和毛泽东主席合影的愿望终未实现,这不能不说是大师一生中的憾事。

(本文有删减 原标题:伟人毛泽东与人民艺术家齐白石的深情厚谊)

网友观点