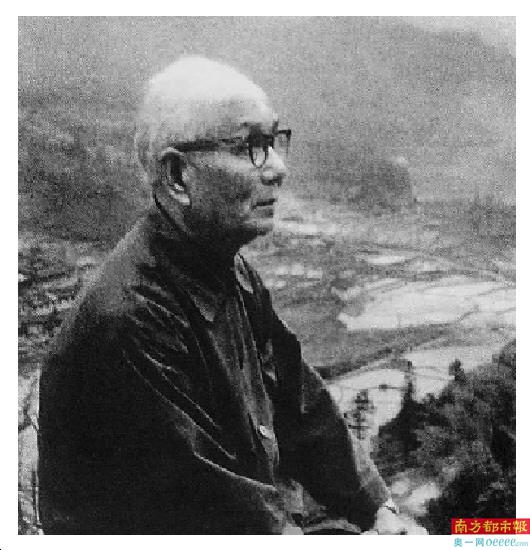

李可染。

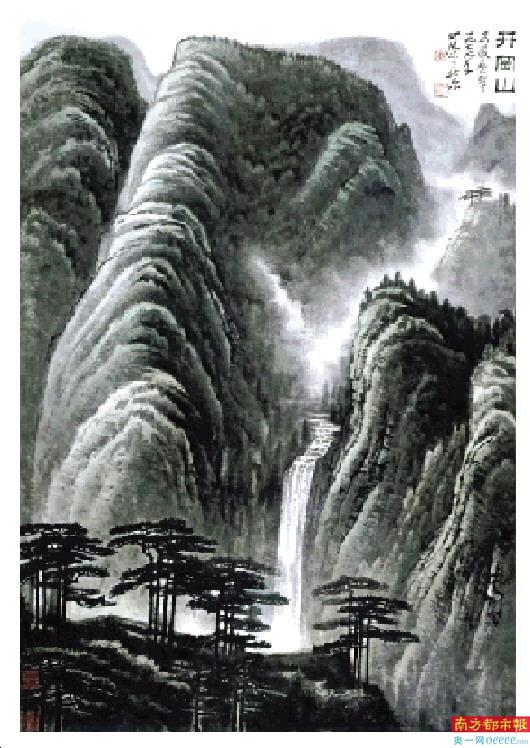

李可染《井冈山》之“高岩叠翠”。

李可染《高岩飞瀑图》,1987年。

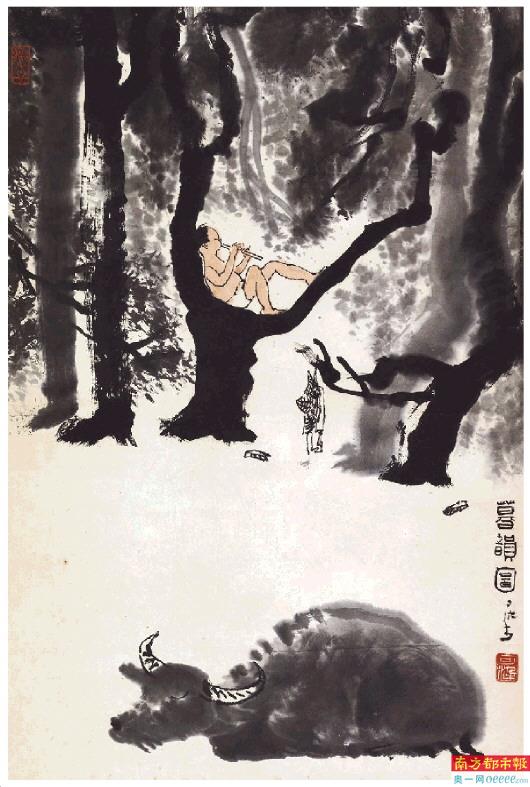

李可染《暮韵图》。

2019年,距离著名国画家李可染先生逝世已经三十年。一直以来,李可染(1907—1989)的艺术成就无人不晓,他的作品往往是艺术市场的重头戏,拍卖迭创天价,引起外界强烈的关注。就在本月北京保利2019秋拍近现代书画夜场中,李可染的《万水千山图》,以2.07亿元成交,再次创下天价。

“万山红遍”是我们对李可染艺术的印象。作为20世纪重要的画家,李可染的艺术风格、笔墨语言、作品变化,乃至与时代环境之影响触发,都体现在他的笔墨之中,而这些笔墨背后的解读、分析、阐释,又非长期关注这一领域的专家学者莫属。

2019年11月26日,对李可染深有研究的文化学者、清华大学教授王鲁湘莅临广州,带来一场题为“为祖国河山立传——李可染绘画赏析”的精彩演讲。王鲁湘是电视上极具观众缘的节目主持人,同时也是一位专攻中国传统艺术的学者,多年来他对二十世纪重要艺术家,如张仃、黄宾虹、李可染等展开研究,撰写了大量的论文,先后编著了40多部著作。作为国内数一数二的李可染研究专家,王鲁湘还与李可染家人频繁交往,知晓许多文献之外的李可染事迹。

王鲁湘认为,“时代选择了李可染作为中国文化一代托命之人,成为中国山水画革新史上的一座里程碑”。

困而知之的“苦学派”

1907年3月26日,李可染出生于一个地地道道的社会底层家庭。难能可贵的是,李可染自小就表现出卓尔不群的一面,酷爱绘画,每用碎碗片在地上画戏曲人物,博得邻人围观。13岁,李可染师从乡贤钱食芝学习传统山水画,从四王山水入门,19岁考入刘海粟创办的上海美专,毕业时也以四王山水获得金奖。后来又考上杭州国立艺专研究院,师从林风眠、法籍油画家克罗多,专攻素描和油画,同时自修国画,研习美术史论。

年轻的李可染赶上了中国社会剧烈动荡变革的时代。抗战后期,李可染决心再回到中国画,探索传统绘画之深奥精微,开始“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来。”李可染“用最大的功力打进”四僧,尤其八大、石涛,用功甚勤。这一时期的代表作《松下观瀑图》颇得石涛笔意,可见当年“打进传统”的路径和功力,画面景象荒寒,笔墨冷逸,画风洒脱飘逸,与李可染后期作品风格迥异。

在1986年举办的“李可染中国画展”之前言,他这样总结一生创作:“我不依靠什么天才,我是困而知之,我是一个苦学派。假如我的作品有点成就的话,那是我深入学习传统、深入观察描写对象、深入思考、深入实践的结果。”

时隔几十年后,《松下观瀑图》从陈年故纸堆中被翻拣而出,李可染补题一段长跋:“五四年起,吾遍历祖国名山大川,历尽艰苦,画风大变,与此作迥异。古人所谓入网之鳞透脱力难,吾拟用最大勇气打出来,三十年未知能作透网鳞否?”抒发无尽感慨。

拜入齐门,磨练心境

从师承来看,李可染也许是20世纪最幸运的画家。他先后拜齐白石和黄宾虹为师,跟随齐白石习画长达十年之久。李可染到底从齐白石处得到了什么?

据夫人邹佩珠回忆,每次到齐白石家里,李可染基本不提问题,齐白石也寡言少语,常常半天两人没有说一句话,就告辞走了。回家之后邹佩珠很生气,说好不容易来老师家一趟,你一句话也不说,我们到底学了什么?李可染很奇怪地问,难道你没学吗?我一下午都在学。他说,“你看老师今天下午想画一张画,从躺椅上坐起来想一想,又躺下去又坐起来,三番五次,最后颤颤悠悠,迟迟疑疑地站了起来,慢慢走到桌子跟前,拿一张纸左折一下右折一下,把它捋平,又坐下,就这样弄了半天。我们要学就学这个。”

在李可染看来,对中国艺术家的最高评价是“似不能者”。他的后半生,克服了自己性格中的快和过于聪明的气质,慢慢变得像齐白石一样慢,变得腼腆,变得从来不当着人写字画画,变成了一个“似不能者”。

李可染也反复告诫学生:艺术中放得过早会吃亏、会形成公式化,“因为他的资料本钱太少。越是聪明人越是应该收,尽量控制自己要以严肃的态度为之,写意画不能轻飘,随随便便画写意画很危险。”

采一炼十,可染新生

1954年3月,三位中央美院的教授——李可染、张仃和罗铭一起到江南进行了三个月的写生,写生回来后这批作品在北海公园举办了“张仃、李可染、罗铭三人水墨写生展”。虽然展览获得各方好评,李可染心头仍忐忑不安,他特地到一个画家家里征询意见,这个人就是画《开国大典》的董希文。董希文是油画民族画先驱,李可染特别重视他的意见。没想到,董希文沉默了一会儿,对李可染说,“还是没有油画有表现力。”

这一句话就把李可染打蒙了,回到家焦虑失眠一整晚。接下来,李可染进行了一年的学习和准备,下大力气钻研西方油画史,尤其对于伦勃朗的绘画进行研究,同时在笔墨上向黄宾虹学习积墨。

董希文的话提示他,光解决中国画的题材问题没有多大意义,只有语言上有新的创造,才能够和西画抗衡,这样的变革才有价值。这时候,李可染在图式上不再老老实实遵守焦点透视,并开始大量使用积墨,使画面质感变得深厚。这时候他开始有了更多语言上面的思考。

在李可染一生的创作经历中,1960年是一个重要年份。这一年,他回到画室里“采一炼十”,他开始总结,过去四次大规模写生画出来的图稿,都只是“矿石”,要萃炼它们,不是越炼越少,而是要从中间炼出几个基本图式,炼出几个基本语汇和结构,用来构造成自己的句子,形成自己的山水图式。

于是,他在家中信笔画了一幅《柳溪渔艇》,王鲁湘把这幅画看作是和李可染和旧我的一个告别。画完这张作品后,夫人邹佩珠很高兴,觉得那个熟悉的写意的、汪洋恣肆的李可染又回来了。但这又是一个全新的李可染诞生:既不同于写生,也不同于古人,有着写生的生活基础和印象,兼具传统笔墨,是一个完全属于李可染的,属于这个时代的新山水画。

顶天立地,一穷二白

1964年,同样是李可染的艺术生涯中极其关键的一年。李可染享受到了一个艺术家难得的待遇:冬天到广东从化温泉,夏天去北戴河海滨休养创作,一共维持了三年。在两地,李可染得到了很好的生活上的照顾,摆脱了琐事的纠缠,放松地投入到了一种亢奋的创作状态中,三年间李可染画下了不少杰作,其中就有两幅红色山水的经典作品:《万水千山》《万山红遍》。

李可染画过毛主席故居《韶山》,画过《百万雄师过大江》,画过《万山红遍》,尤其后者,一口气用半斤乾隆朱砂画过大小七幅之多,成为红色山水画的代表作。

王鲁湘认为,每个艺术大师都有自己的基本图式。那么李可染的山水基本图式是什么?从《万山红遍》中可以尝鼎一脔。“李家山水”万变不离其宗的基本要素,王鲁湘总结为:顶天立地,一穷二白。

过去的中国山水画,山不顶天,李可染却执意,山水画要近,截去天地,把中景拉到跟前,像一个“门板”山峰突然壁立,山间以挤白留出白色水线,房屋间也以挤白留出高光点,称之为“李家山水”风格。

作于1976年的《井冈山·革命摇篮》在嘉德2015春拍以1.265亿元成交,而另一幅《井冈山·高岩叠翠》与其构图相似,如孪生姐妹,唯独画中少了人物。王鲁湘认为,这张画可以视为摆脱了革命历史题材和革命现实主义束缚之后,真正回到伟大山水画诗情画意的传统中的李可染的一个开山之作。

师牛画牛,精微天趣

悲鸿画马,白石画虾,可染画牛,苦禅画鹰,黄胄画驴,堪称二十世纪“水墨五绝”。李可染接触水牛,是从1942年住在重庆农家开始的,和牛住在一起,开始画水牛,水牛也成了他个人的精神图腾,乃至以“师牛堂”作为画室之名。

李可染自言,对牛他是“崇其性,爱其形,故屡屡不厌写之。”李可染的《牧童图》成了最受欢迎的美术作品。虽然《牧童图》是中国传统绘画的一个经典题材,从唐代开始就有人画牛,但李可染将其上升到一个新的美学高度。

从李可染常用的几幅钤印,可以看出他基本创作的态度,一个是“精微”,有的地方笔墨琳琅豪放,但事实上每一个豪放中间都在精微之处特别用心;第二个是“天趣”,笔墨中间的自然之趣。他画的古代人物也充满趣味性。王鲁湘说,李可染虽然很腼腆,很容易紧张,但又是中央美院说笑话的第一高手,他的人物都有很诙谐的成分。

千变万化,臻于神境

上世纪八十年代,晚年的李可染绘画艺术进入到一个新的阶段。四川画家陈子庄说,李可染的画“板刻结”。这是一个很严重的批评,很多弟子不服气,建议李可染出来反驳,李可染只是笑笑说:“他说的对,我的画是有这个毛病。但是他也说的不对,因为他不知道我为什么要板刻结。他提醒了我,我接下来就要解决板刻结的问题。”

晚年,李可染越来越多向泼墨发展,开始减少积墨,多用泼墨。他自信一次性、两次性泼墨保持了水和墨最鲜活最生动的一种形态,而又不破坏它的造型。上世纪八十年代以后,他把全部学术注意力放到墨上,给自己的书斋改了一个名字叫“墨天阁”。他反复跟学生说,东方艺术能和西方艺术抗衡的就是水墨,如果不把水墨发挥得淋漓尽致,我们没法和西方抗衡。

1987年创作的《高岩飞瀑图》,当属李可染晚年巅峰期的杰作,接近8平尺,也是目前可见的李可染纯水墨作品尺幅最大的一件,某种意义上可以看作是李可染一生艺术功力的全部呈现。

为什么把这幅画放在很重要的位置?艺术理论家邵大箴认为,当时外界对李可染的认识,还停留在早期的写生创作,但是李可染经过几十年长期的探索,改革开放后对艺术有新的认识,他的艺术越来越意象化,他把中国画的意象性发挥到极致。《高岩飞瀑图》一画更是此中绝品。

对于这幅作品李可染生前十分看重,并在上面题有长跋,反映他的艺术理想和终身追求:“墨黑丛中天地宽”。邵大箴说:“墨团团里黑团团,黑墨团中天地宽,一团黑里变化无穷,黑里有光、有亮、有深度、有力度。泼墨、积墨、破墨,各种各样的墨法都结合在一起,浑厚滋润丰富,里面有实实在在的大自然物体。”

李可染将自己的晚年坐标定为“墨团团里黑团团,黑墨团中天地宽。”《高岩飞瀑图》之题跋:“吾国绘画基于用墨,历代匠师呕心沥血,墨水交融,千变万化,臻于神境。”更是李可染一生水墨追求,最后凝结而成的一个水墨宣言。晚年绘画中的金石笔法,有了一种和生命苦难抗争,战胜命运的生命强度。美术史论家孙克说,如果用诗人来比喻的话,李可染更像杜甫,一位有家国情怀、炼字炼句的诗人。他要为祖国山河立传。

他锁定的美学目标是北宋山水的正大气象,他的斋号中有一个“十师斋”,第一位老师就是范宽,心目中的祖国山水是昆仑山、华山、泰山那样丰碑式的河山,河山如画是他精神追求的一面。

网友观点