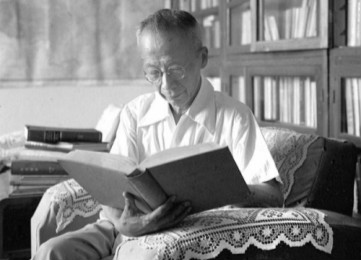

竺可桢(资料图)

1936年的4月7日,竺可桢被任命为浙江大学校长。他这一天的日记写着:晨雷雨。上午有雾。午有雷。下午四点见阳光。晚又雨。玉兰盛开,杏花落,寓中白樱花开。

浙大有幸,在那个兵荒马乱的年代,拥有了这么一位领路人。一所只有3个学院16个学系的大学,在颠沛流离中,发展壮大成7个学院27个学系的当时全国最完整的两所综合性大学之一,被英国科学史家李约瑟称誉为“东方剑桥”。

2010年是竺可桢诞辰120周年。1890年3月7日,竺可桢出生在浙江绍兴东关镇。

在这个特殊的节点,重温这段历史,具有特殊的意义。在中国教育问题重重,谋求变革的当下,“校长竺可桢”,具有了特殊的符号价值。

“教授是大学的灵魂”

教授是大学的灵魂,一个大学学风的优劣,全视教授人选为转移。假使大学里有许多教授,以研究学问为毕生事业,以教育后进为无上职责,自然会养成良好的学风,不断地培植出来博学敦行的学者。——竺可桢

到浙大当校长,竺可桢开始并不愿意。

1936年1月28日,丙子年正月初五,南京雪后放晴。中午,美丽川菜馆的一间包厢里,竺可桢与地理气象学界的朋友小聚。席间,他听说有人推荐他去当浙大校长。

竺可桢希望这不是真的。一则他放不下气象研究所的工作;二则大学校长事务繁杂,又要同官场打交道,他自知不善亦不屑于官场应酬。

竺可桢当时是中央研究院气象研究所所长,这是他1928年创办的,也是我国第一个气象研究所。此前,1918年获得哈佛大学博士学位回国后,他在东南大学创建了中国大学中的第一个地学系。

消息很快被证实。

3月16日,竺可桢仍在南京和研究所同事放飞了一枚探空氢气球。这枚探空氢气球升空高达17714米,获得了弥足珍贵的气象资料,这在东亚各国属于第一次。

但此后的13年间,他最主要的工作,不再是气象研究。竺可桢从一个科学家,成为一个教育家。

1936年4月25日,杭州城内风和日丽。下午4点,竺可桢结束与教师的座谈,来到学校健身房,第一次面对浙大全校800多名学生和教职员工,表达他的教育思想。

“一个学校实施教育的要素,最重要的不外乎教授的人选、图书仪器等设备和校舍建筑。这三者之中,教授人才的充实,最为重要。”

动身来浙大的那天,竺可桢专门在上海停留,去了交通大学,为的是向教务长裘维裕借人——裘答应把胡刚复借给浙大两个月。胡刚复毕业于哈佛,是厦门大学、中央大学理学院的创建人。在浙大西迁过程中,从出方案到找房子、探路、定船定车、运书运仪器,都由胡刚复一统操办。遵湄办学时期,胡刚复是浙大理学院院长。

竺可桢留用了当时浙大一批教授,包括陈建功、苏步青、贝时璋、钱宝琮、郑晓沧、李寿恒、周厚复等,又把因反对前任校长而离开的张绍忠、何增禄、束星北等一一请了回来,何增禄还带来了王淦昌,苏步青又推荐了章用。1936年下学期开学时,被浙大新聘任的教授、讲师有30多人。

苏步青的夫人是日本人,西迁时,没有一起走。浙大到了湄潭后,有一天,竺可桢对苏步青说:“你不要等到暑假,快把家眷接出来吧!”“我哪有这么多钱啊。”“钱不用愁,我们学校替你包下来了。”竺可桢一下子批给苏步青900块大洋。有了这笔巨资,苏步青回到浙江,经过35天,带家眷回校。竺可桢说:“这下子我好放心了。”

费巩一度对竺可桢不满,曾在教务会冷嘲热讽:“我们的竺校长是学气象的,只会看天,不会看人。”竺可桢微笑不语。后来,竺可桢不顾“只有党员才能担任训导长”的规定,认定费巩“资格极好,于学问、道德、才能为学生钦仰而能教课”,请他做训导处长。

王淦昌来到浙大时只有29岁。竺可桢亲自陪他参观校园,还设家宴款待他。“在黔北浙大的这段时间,是我一生中科研思想特别活跃、成就较多、最值得追忆的时光之一。” 王淦昌培养了程开甲、谢学锦、许良英等一批著名学生。

“流亡大学”走出50余名院士

科学精神是什么?科学精神就是“只问是非,不计利害”。这就是说只求真理,不管个人的利害。有了这种科学的精神,然后才能够有科学的存在。——竺可桢

竺可桢对浙大校长这个职务的“难”是有备而来的。但是,国家战争形势的“危”,却一次次击碎了他期望通过建立先进、正常的教育秩序来培养青年“精研科学,充实国力”的理想。

1937年11月5日,日军在全公亭登陆,距杭城仅百公里。为了保全浙江大学,1938年1月11日至13日,竺可桢率全校师生分三批离开杭州,一迁浙西建德,二迁江西泰和,三迁广西宜山,历时两年半,横穿浙江、江西、广东、湖南、广西、贵州6省,行程2600余公里。最终将校址迁到贵州省遵义、湄潭,并在当地办学7年。这一壮举,被彭真称赞为“一支文军”的长征,电影《流亡大学》就是以此为原型拍摄。

虽烽火连天,颠沛流离,却弦歌不辍。每到一处,稍作安顿,师生们就打开教案,拿出课本复课,科学研究也没有停顿过。

战时,科研仪器缺乏,实验条件简陋,师生们自己动手造。遵义没有电,改造的设备用桐油代替柴油发电为工学院的学生开出了实验课。王淦昌教授在指导研究生叶笃正做“湄潭近地层大气电位的观测研究”课题时,没有观测仪器,找了个损坏的电位计修复后进行观测。订阅外文期刊和专业刊物很难,竺可桢拨了近万元费用专门托在上海的教授选购外文书刊。

“大学无疑的应具有学术自由的精神”,因为“大学的最大目标是在蕲求真理”,没有独立研究的氛围,自由讨论的刺激,真理何由得明?在竺可桢的倡导下,浙大的学术讨论之风盛行,教授与教授之间常常为学术问题争得面红耳赤。

在湄潭的唐家祠堂,谈家桢发现了瓢虫色斑变异的嵌镶显性现象,并用两年时间搞清其中的机制和规律,成果在美国《遗传学》杂志发表后,引起国际遗传学界轰动,被称为是对摩尔根遗传学说的丰富和发展。

同样是在这里,苏步青在微分几何研究方面取得突破性进展,被称为“东方第一几何学家”;王淦昌写出了在美国《物理评论》上发表的著名论文《关于探测中微子的一个建议》。

据不完全统计,在湄潭的7年中,浙大在国内外发表的论文超过当时所有的中国大学。英国《自然》周刊、美国《物理评论》经常收到来自“中国湄潭”的论文。

据不完全统计,在当年浙大任教和求学的师生中,后来有50余人当选两院院士,走出了不少如李政道、程开甲、谷超豪、施雅风、叶笃正等科学界的精英。

曾到湄潭参加1944年中国科学社30周年年会的李约瑟,在英国《自然》周刊上这样写道:“遵义之东75公里的湄潭,是浙江大学科学活动的中心。在湄潭,可以看到科研活动的一片繁忙紧张的情景。”

大学生要“谋食”还要“谋道”

大学教育的目标,决不仅是造就多少专家如工程师医生之类,而尤在乎养成公忠坚毅,能担当大任,主持风尚,转移国运的领导人才。——竺可桢

“诸位在校,有两个问题应该自己问问,第一,到浙大来做什么?第二,将来毕业后要做什么样的人?”

1936年9月18日,竺可桢在与新生的谈话会上这样问学生;70余年后的今天,这著名的“两问”,依然启发着每个浙大学子。

竺校长是给出了答案的。他说,第一,诸位求学,应不仅在科目本身,而且要训练如何正确地训练自己的思想;第二,我们人生的目的是在能服务,而不在享受。

竺可桢用自己的言行,让人们记住了他的“两问”,也记住了他给出的答案。

竺可桢甫一上任,第一次召开校务会议就提出大学各学院一年级不分系的建议,以避免学生过早地进入专业学习而忽视了基础。苏步青、钱宝琮、王淦昌等教授常给新生上课,因为竺可桢要求“第一等的教授”亲自到教学第一线。

1938年8月,在竺夫人张侠魂女士和二儿竺衡葬后的第3天,浙大告别安居半年的江西泰和,开始迁往广西宜山。有一支队伍由19个学生组成,管理500件行李,走水路。因为听传闻说有敌军来,学生弃舟上岸顾自奔逃,导致一船行李全部丢失。行李最终找回来了,但竺可桢对此事深以为耻。在大会上批评学生,声色俱厉。“事先已知三水危急而贸然前往是为不智;临危急又各鸟兽散,是为不勇;眼见同学落水而不视其至安全地点各自分跑,无恻隐之心,是为不仁。”

宜山时期,是浙大西迁过程中最艰难的时刻。1938年11月,在一次校务会议上,竺可桢正式提议将“求是”定为浙大校训。

在竺可桢的心目中,“求是”的精神应包括:(1)不盲从,不附和,一切以理智为依归。如遇横逆之境遇,则不屈不挠,不畏强御,只问是非,不计利害。(2)虚怀若谷,不武断,不蛮横。(3)专心一致,实事求是,不作无病呻吟,严谨整饬毫不苟且。

他希望大学生能成为一个地方的楷模,成为一般人士的表率,能做到不仅“谋食”,而且“谋道”。“凡是有真知灼见的人,无论社会如何腐化,政治如何不良,他必独行其是。”他经常引用古今中外的进步思想勉励和教育学生。

浙大工学院学生刘奎斗,两度投笔从戎,参战抗日。每次走,竺可桢送他;每次回来,竺可桢为他接风。数十年后,刘奎斗捐款在浙大建造了竺可桢国际教育大楼。一直到去世,刘奎斗的书房中,都挂着竺可桢的像,与祖上的画像挂在一起。每逢初一十五,他总不忘拜一下。

1946年,竺可桢“带”浙大回到杭州。

1949年,竺可桢60岁了。3月6日,浙大学生自治会为校长60寿辰举行祝寿晚会,学生为竺可桢做了一面旗,上面写了4个字——浙大保姆。

但没过多久,竺可桢辞别了家人和浙大,走了。日记记载的时间是1949年4月29日。

几天后,竺可桢和上海市民一起迎接了上海的解放。10月1日,竺可桢在天安门城楼见证了开国大典。新中国也给竺可桢个人的历史翻开了新的一页。

网友观点