李媛 绘图

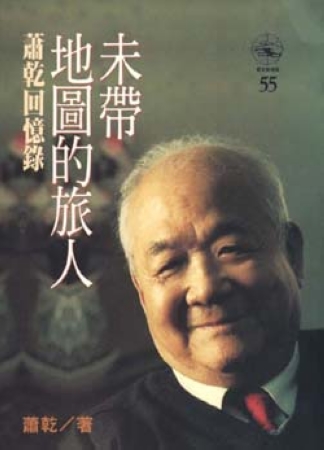

作家、记者、翻译家,从半工半读小学徒到二战欧洲战场上唯一的中国记者,从屡遭政治磨难到晚年翻译《尤利西斯》,萧乾先生说自己的一生就是在做一个不带地图的旅人,“没有地图照样可以走路,而且更不平淡,更有趣,更富于冒险性。”

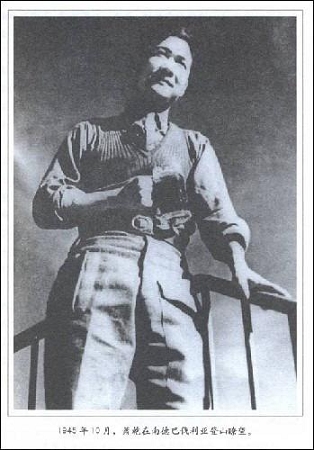

萧乾在南德(1945年)

1

打工少年 为鲁迅冰心送稿费

文洁若(萧乾妻子):萧先生离开大家已经12年了,大家依然还记得他、纪念他,说明他这几十年还是有价值的。我跟萧先生相识45年,他是个平易近人的普通人。萧乾最早跑腿,为鲁迅、冰心他们送稿费、要稿子,然后跟他们结下了深厚友谊。1936年,先生在上海当记者,又见到鲁迅,还问他是否还记得10年前送稿费的自己。鲁迅先生去世后,先生是治丧委员会成员,也是16位扶柩成员之一。

1910年1月27日萧乾先生出生于北京,出生前一个月父亲就离开了家庭不知所终。“关于那位我从未谋过面的爹,我连照片也没见过。”对于自己的出生,萧乾先生后来开玩笑说,他直到1979年近70岁了才搞清楚自己到底是哪一天生的。萧乾先生是蒙古族,为怕同学欺负少数民族,每次填民族成分时都填“汉族”,“我这‘汉族’身份一直混到1956年”,是为了衷心拥护“审干运动”。“我自认为是个‘假蒙古’,因为我既不会蒙语,又没有蒙古民族意识。”

因为没有父亲,从小就过着寄人篱下的生活,直到14岁“造反”结束温驯受气的生活,“成为自己这只小船的主人。”为营生,萧乾开始注意报纸上的招聘广告,“我先考的是《世界日报》练习生,没考上。据说是嫌我个子矮。我继续留意,应征。终于考上了北新书局的练习生。” 北新书局是五四文人同人性质的出版社,鲁迅、周作人、刘半农等都在那里出版作品,鲁迅当时还为出版社编辑杂志《语丝》。也是这段打工生活,令萧乾初步认识了当时的文坛。

“我去过多少趟八道湾周家(鲁迅家),还特别喜欢去中剪子巷谢家(冰心家)。”

2

战地记者 写下《南德的暮秋》

李济深(巴金胞弟):哥哥巴金说过,他那三个最有才华的朋友就是沈从文、曹禺和萧乾。我认识萧乾先生是因为读他的文章,那是1940年代我在四川一个很便宜的小镇上读到大公报上萧乾先生写的欧战文章,那个印象到现在还十分深刻。

萧乾先生最具传奇色彩的人生经历就是二战期间在欧洲为《大公报》做特派战地记者,为抗战中的中国带来欧战的情况。“我进新闻界,纯然是出于自己有意识的选择。”1933年萧乾从辅仁大学英语系转到了燕京大学新闻系,1935年正式成为《大公报》记者。“《大公报》是我走出校门后的第一个岗位,也是我一生工作最久的地方。”

转折发生在1939年,刚刚旅行采访回来的萧乾收到伦敦大学东方学院的公函,邀请前往担任讲师。垫上旅资的《大公报》给萧乾的任务是在英国担任兼职特派记者。离开恬静的剑桥校园生活重操记者旧业是1944年6月,正逢诺曼底登陆。在纳粹的轰炸中,他在伦敦舰队街为《大公报》开设了办事处。申请取得的战地记者证背面写着“此人如被俘,应按照国际联盟规定,享受少校级待遇。”还拿到了四季军装配给。随后,“我被指定随美军第七军开往前方。”

“阔别五载的巴黎已面目皆非。1939年路过时,她像一位愁容满面的贵妇人。如今,却沦为一个曾遭到歹徒霸占奸污过的大家闺秀。在那里,萧乾见到了海明威、奥威尔、斯诺……”萧乾随第七军挺进莱茵,“我将加入反法西斯盟军的伟大行列。”结果,“原以为记者上前线,就得钻战壕,在枪林弹雨里出生入死,可这里比在飞弹攻击下的伦敦安静多了,也安全多了。”可能就是这份宁静,萧乾写下了战时记录——《南德的暮秋》。

随第七军的采访是短暂的,很快萧乾就被召回前往旧金山采访联合国大会。“倘若估计能在联合国大会采访到点值得报道的东西,即便它拖得再长,我也愿意以守株待兔的精神坚守在那里。但是会越开越疲沓。大会小会。多是在一些程序上你争我夺,而真正的‘政治’却在桌面底下。”萧乾索性离开会场,游历美国去了。

3

八十高龄 译《尤利西斯》

舒乙(老舍儿子):从1970年代到1990年代,萧乾先生像火山喷发一样写了很多文章,有时候一天能写1万字,才思横溢,字也越写越大,最后一张纸只能写下几个字。他一天写的文章,文洁若要誊抄一整晚都来不及。

萧乾先生在外面经常是西装革履,可在家就穿得很土很邋遢。他的家极乱极拥挤,到处都堆满了书和手稿,来三五个人就可能坐不下,也没有凳子可以给你坐了。家虽然乱,但先生还是很清楚到哪个角落找东西。后来政府照顾他,希望帮他搬到好一点的地方住,先生却说,搬家累死人,而且搬家后一年内都找不到东西。先生每到过节过年,就会把全世界朋友寄来的贺卡用绳子穿起来张挂在房间里,非常壮观。

1979年平反之后的萧乾“又拿起笔来了”,“朋友们看到我这具木乃伊居然又动弹了起来”,每年都有一两部书出版。不过可能领教了因言获罪的可怕,“我再也不求‘讲个痛快’而执笔了。”

上世纪九十年代初,年过八旬的萧乾接受了当时译林出版社的邀请,和太太文洁若一起翻译《尤利西斯》。译林出版社李景瑞回忆说,“得悉萧乾在英国研究过意识流文学,他的夫人文洁若毕业于清华大学英文系。起初萧乾并未答应,我就迂回先说服文洁若。”

文洁若先生在一篇回忆文章中说,“翻译方面,我可以把基础打好,他再用神来之笔,画龙点睛。凡是帮我们抄译稿的朋友和我弟弟、弟媳,以及最后看了全部译稿的中国现代文学馆馆长舒乙,均交口称赞萧乾校改润色得好。”为翻译《尤利西斯》,萧乾和文洁若做了数万张卡片,向国内外发出请教信200余封,三四年间起早贪黑。那时萧乾身体不太好,住院期间,他们便把病房当作书房,继续工作。1994年10月,两人合译的《尤利西斯》终于正式出版。

(本文写作参考萧乾回忆录《未带地图的旅人》)

网友观点