1987年11月24日《人民日报》在头版报道:上海第二医科大学人工心脏研究室讲师钱坤喜在人工心脏的小型化方面取得重大突破,他研制成功能完全植入体内的电动心脏,比自然心脏还轻一半,在国际人工器脏学术界引起了震动。20多年过去了,钱坤喜已经成为世界上著名的心脏泵专家和权威,现任江苏大学教授。

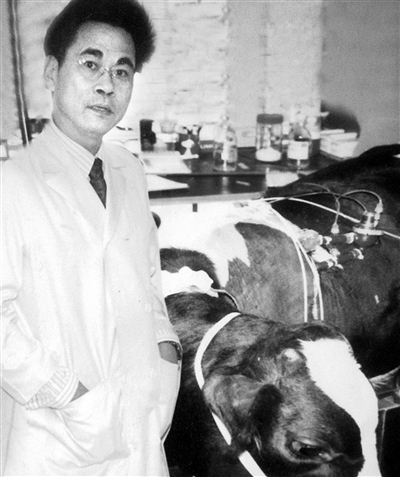

“心脏泵的小型化和微型化是人工心脏研究的首要课题。”钱坤喜说。20世纪80年代中期,国外的心脏泵重量有几公斤到几十公斤,而钱坤喜的心脏泵只有240克并可用于动物试验,在世界上第一次实现试验动物可自由走动,不必束缚在手术台上或笼子里。在达到相同功能的前提下,心脏泵体积越小、重量越轻,难度就越大。至20世纪90年代和进入21世纪后,国外心脏泵重量也减小至几百克,钱坤喜又将他的心脏泵重量降到27克,鸡心大小的泵具有牛心的功率,被英国吉尼斯中心确认为世界上最轻最小的人工心脏,钱坤喜因此受邀担任最具权威性的出版物《美国人工内脏杂志》当时唯一的外籍编委。

人工心脏的研究当然绝不仅仅是小型化即可植入性这一个课题,它是一门综合性科学,需要理、工、医三大学科的互相交叉、渗透和融合。钱坤喜解释说,譬如血液相容性研究,即减小血细胞的破坏,使之低于血细胞的再生,就是一个长年未解决的国际难题。尤其是当旋转型血泵的叶轮周期性改变转速产生搏动流时,美国Medtronic公司耗资数百万美元历时数年未能降低溶血。钱坤喜凭着在复旦大学数学系力学专业学习的扎实功力,应用解偏微分方程的方法,求解出血泵内血液流动的流线和流面,以此设计叶轮的叶片和轮盘,圆满地解决了这个问题,被国际人工心脏摇篮美国犹太大学人工心脏研究所所长Olsen赞誉为“完美的”、“令人信服的”。钱坤喜本人被邀请担任该研究所工程顾问。钱坤喜的研究使旋转泵不能产生低溶血搏动流的弱点成为历史。

在解决旋转泵产生搏动流的过程中,钱坤喜平行地进行着研制旋转式全人工心脏的工作。旋转泵因为只能辅助或替代单心室的功能,不能像隔膜型全人工心脏那样辅助和替代整个心脏的工作,从而使它的使用受到限制。1987年,他的旋转式全人工心脏的论文在美国发表,引起轰动。国际人工器官学会主席Nose博士称之为“理想的新一代人工心脏”,与会代表纷纷邀请钱坤喜作学术报告和讲学。

心脏泵的耐久性是进入21世纪后人工心脏研究面临的新问题。随着动物试验和临床应用存活期的不断延长,泵内轴承磨损成为关键。机械轴承不仅易磨损,摩擦生热还将产生血栓,造成严重后果。国外普遍采用电磁轴承解决这一问题,但这又会引起检测困难、控制复杂、增加体积重量和消耗额外电能等一系列衍生问题。钱坤喜独树一帜,明知1839年英国人Earnshaw从理论上证明永磁悬浮在静态是不平衡的,却执意将永磁悬浮旋转体的陀螺效应引入心脏泵,力求达到稳定的平衡,从而研制成功永磁悬浮心脏泵。这一成果被人工心脏的前身主动脉内气囊泵的发明者美国人Topaz誉为:“领先国际同行不知有多远!”