1984年11月20日,中国首次南极考察船编队原“向阳红10”号远洋科学考察船和海军“J121”打捞救生船从原国家海洋局东海分局(现自然资源部东海局)码头起航,奔赴万里之遥的南极,完成往返航渡、南极建站和南大洋考察任务。

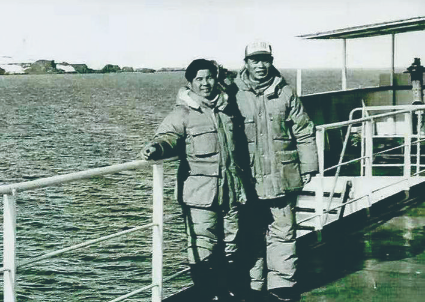

考察队出发前夕,原国家海洋局南海分局接到通知,要求派一名航海干部参加首次南极考察任务。局党委研究决定,抽调陈天才参加。时年33岁的陈天才原是“向阳红14”船大副,航海兵出身,曾任机关参谋,有数次远洋经历。此次奔赴南极,他不仅要协助船长做好安全航行,还要为南海局积累远洋考察时在组织指挥、海上航行、安全保障、外事活动等方面的资料和经验。

从上海到南极半岛,约26433.7海里。从东经120°到达西经66°,穿越98个纬度、10个群岛区、13个时区,还要穿过东北信风带、赤道东风带、东南信风带、常年盛行的西风带和南极极风带,驶过极其危险的台风区和活动在极区的风暴海域,一路上可谓艰险莫测。整个考察过程中,最令陈天才难忘的是在南极圈抗击13级极地风暴的经历。

1985年1月24日深夜,船队进入南极圈。次日清晨,就遇到八九级的大风。26日,风力升级为飓风。当时,距离最近的避风港乔治王岛民防湾还有340海里,只好继续向345°航向行驶,与恶浪搏斗。汹涌的怒涛像一座座大山压向船头,万吨巨轮似柳叶一般在海中漂荡,时而被推上浪峰,时而又跌入谷底。下午风力虽然减弱,但因暴风持续时间长,又逐渐形成又长又高的巨涌。在海上工作过的人都知道,巨涌比巨浪的摧毁力更大。狂风夹着巨涌将后甲板上5吨吊车的操纵台掀翻,仪器设备散落一地,一片狼藉。剧烈的颠簸使船艉螺旋桨9次露出海面,造成多次操舵失灵。船长张志挺一直站在驾驶室玻璃窗前,密切关注前方浪涌的方向。他一边指挥,一边紧急部署。政委周志祥在广播中动员道:“同志们,我们的船正在经历南极气旋的严重挑战,我们每个人都必须做好与南极气旋殊死搏斗的准备。现在,各就各位……”在生死关头,全体人员坚守岗位,奋力抢救设备,全力抗风保船。

在风浪最大的时刻,恰逢陈天才在驾驶室值班。他及时将在海图室测定的风向、风力和船位报告给船长,并将所有的原始数据记录在航海日志上。“最大风力12级以上,达34米/秒,浪高达16米,气压975百帕。” 在与狂风恶浪持续搏斗持续了15个小时后,“向阳红10”号船终于脱离险境。当返回南极乔治王岛民防湾时,船员发现甲板上竟有10处裂缝。

南极之行,除了难忘的考察经历,陈天才还完成了一项具有特殊意义的设计。

为纪念我国首次南大洋考察和挺进南极圈,考察队鼓励全体队员积极参与设计我国首次南大洋考察纪念章。在没有电脑、专业绘图工具的情况下,陈天才凭借书法和绘画基础,用铅笔、三角尺、颜料粉等简单的工具设计了A、B两份画稿。A稿的图案是在金黄色的五角星内用线条勾勒了“向阳红10”号船,上方是海鸥飞翔的徽章。B稿是一个长方形徽章,上面有文字、企鹅和冰山。当时,考察队共收到27份设计稿,分别张贴在船上的宣传栏供大家评比。经过两轮无记名投票评选,陈天才的设计稿脱颖而出。

据陈天才回忆,设计稿并非一次成功,中间曾修改过两次。2月3日完稿后,考察队用传真的形式发回国内,经过有关部门审定后,交由上海造币厂制作。

长方形徽章上用行书写着“中国南极考察队”7个字,下方用菱型彩条连接着立体的五角形纪念章。纪念章中间外圆用中英文写着“中国首次南大洋考察”,内圆是南极圈图案,中心是“向阳红10”号船正面航行图案。长方形的纪念章外盒上有企鹅、冰山、海水、海鸥等图案。

中国首次南大洋考察纪念章首次印制了1000枚。返航后,考察队下发给591名出海人员每人一枚。后来上海造币厂的工作人员专门上船找到陈天才,又赠予他两枚留作纪念。

如今,每每回想起这段经历,陈天才总是难掩内心的激动。从1984年我国派出首次南极考察队并建立中国南极长城站至今,“爱国、求实、创新、拼搏”的南极精神就像一把燃烧的火炬,鼓舞着一代代极地工作者。

网友观点