旅顺博物馆珍藏着一份明崇祯皇帝册封琉球国王的敕谕。这份纸质文件曾两次跨越茫茫大海,经历了数百年的时光而保存完好。如果不是有人当时从废纸堆里捡出来,可能它早已被焚毁。这份敕谕为现代人讲述了明朝皇帝册封琉球国王的重要史实。

8000麻袋的“大内档案”被当废品

今年7月至9月间,旅顺博物馆经过认真准备,在分馆二楼的临展厅推出了“功在不舍——罗振玉与明清档案”展,展览规模不算大,时间也仅仅两个月,不过,在旅顺博物馆副馆长、研究员房学惠看来,这次展览却弥足珍贵。她告诉记者:“这是我们馆第一次同中国第一历史档案馆进行合作,展出了很多由私人抢救、收藏、捐赠的重要档案文献,多数文物平日难得一见。”

旅顺博物馆信息中心主任、副研究员刘立丽告诉记者:“为更好地配合文物展示,馆内研究人员查阅了大量文献资料,收集整理了很多当年罗振玉保护、抢救内阁大库档案的历史故事。”

话说在北京故宫东南角的东华门内,文华殿的南面,有一个单独的院落,院内西边是清内阁大堂,东面并排有两座坐南朝北、上下各五间的楼房,当年这里便是内阁大库。其中东边一座为实录库,保存实录、书籍、表文等,又称书籍表章库;西边一座为红本库,存储红本,也就是清王朝各衙门呈送的文件,也称西库。

清王朝从康熙九年(1670年)起,开始在这里存放档案,所存文件被称为“大内档案”。“大内档案”按时代可分为明档、盛京旧档和清档三类。按其文种可分为红本、史书、实录、圣训、起居注、敕书、诏书、表章、各种档册、舆图、明档、满文老档等,“大内档案”是目前所知数量最多、保藏最完整、学术价值最高的明清档案。

然而到了清末,这批档案却屡次面临灭顶之灾。

在清光绪二十年(1894年),内阁大库曾因年久失修坍塌过一次,清宣统元年(1909年),内阁大库突然又崩塌了一个角。至此,耽搁十多年的对内阁大库的修缮工作才开始实施。

这期间,醇亲王载沣担任摄政王,他要查找清初摄政的典礼旧档,却没有找到,气恼之余,他认为库中无用的档案太多,于是奏请焚毁并获准。

对于清末这位摄政王,在国难当头、社会动荡的形势下,《清宣统下纪》中使用了大量篇幅记载他与清廷元老们讨论他在宫殿中的座位,官员参拜的礼仪等,将内忧外患、国计民生放在一边,其昏庸无能可见一斑。

当时,担任学部尚书的张之洞受命成立京师图书馆,他派学部参事罗振玉到大库挑选和接收四朝书籍。当罗振玉看到库内待焚毁的文卷堆积如山时,便随手抽出两束来看,其中一束为乾隆时漕运总督管干贞的奏折,另一束为乾隆时军机大臣阿文成征金川时的奏折,两者日期前后衔接,都是重要史料。罗振玉随即报告张之洞,请其上奏罢焚,并建议将这批档案移至学部,这批珍贵档案免遭一场火劫。

“大内档案”在内阁大库修好之后,却再没有回到那里。不久,清王朝覆灭,这批档案几经转手到了北洋政府的教育部,其间,有一部分档案被转卖。到1921年还剩有8000麻袋,重约7。5万公斤,北洋政府教育部又以经费紧张为由,以大洋4000元的价格将这些剩余的档案卖给了北京西单牌楼的同懋增纸店。该店去掉装档案的麻袋,渍水后用芦席捆扎成包,由大车分送到定兴、唐山两地做造纸原料。这便是当年轰动学术界的“八千麻袋”事件。

1922年,罗振玉在市面上发现有人出卖“洪承畴揭贴”等“大内档案”。多方追寻得知,这是他早先抢救下来的那批“大内档案”,如今已被同懋增纸店收购。罗振玉会同好友立即前往同懋增商谈购买一事。此时,“大内档案”已运出半数。

结果,罗振玉四处举债将这批档案购回,把已送往定兴的运回北京,堆放在彰仪门货栈,已送往唐山的运回天津罗家的藏书楼。

旅顺博物馆研究人员近年来整理罗振玉旧藏时,发现了一封罗振玉写给法国学者伯希和的信,其中写道:“……民国官吏尽行卖去,弟闻其事,乃以两万金购得”,至此,罗振玉又一次抢救了这批“大内档案”,崇祯帝册封琉球国王敕谕便是其中之一。

崇祯帝册封琉球敕谕

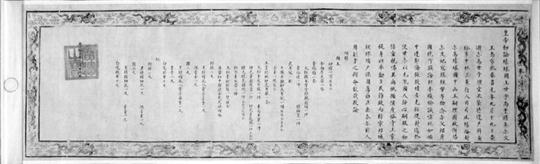

长172厘米,宽55厘米,纸为黄色,较厚硬,四周有金色云龙花边图案。行文为楷书,共44行,每行1至18个字不等,末尾署“崇祯二年八月十六日”,钤朱文方印“广运之宝”。(详见上图)

真迹为罗振玉旧藏,有罗振玉题外签“明崇祯二年谕琉球国王世子尚丰敕”,现藏于旅顺博物馆。

明朝敕谕隔25年后回到清朝宫廷

房学惠对记者说:“明清档案之所以珍贵,不仅因为它们为我们留下了第一手史料,还因为这些文物的传布本身就经历曲折复杂的过程。”

现藏于旅顺博物馆的崇祯帝册封琉球国王敕谕为纸质,黄色,周边有金色云龙花纹,钤有“广运之宝”朱文方印,行文采用规整的楷书。敕谕内容为:“皇帝敕谕琉球国王世子尚丰。得奏:尔父王尚宁,于泰昌元年九月十九日薨逝,尔为世子理宜承袭,特遣户科右给事中杜三策、行人司司正杨抡,封尔为琉球国中山王,嗣理国政,并赐尔及妃冠服彩币等物。念尔父绍膺国统,作镇海邦,率职输诚,慎终如始,中遭邻侮,旋致堵安,克绥提封,迄于没世。尔以元胤,国人归心,嗣服之初,倍宜兢惕。其尚祗循侯度,恪守王章,褆身以率励臣民,饬政而辑宁邦域,绸缪牖户,保固藩篱,庶无忝尔前人。用副予之显命,钦哉,故谕。颁赐……”其后详细开列了颁赐给中山王和王妃的服装、罗、白毯、丝布等物品及数量。

旅顺博物馆原副馆长韩行方在上个世纪90年代曾经完成研究论文《明崇祯朝册封琉球始末考》,讲述了明朝册封琉球的故事。

据《明史》载,琉球与明王朝建立联系始自朱元璋在位时期。明洪武五年(1372年)“命行人杨载以即位建元诏告其国”“自后凡新王嗣位,皆请命敕封”。

查看史料记载,明朝时期,从明永乐二年(1404年)明成祖朱棣遣使册封中山王始,明廷册封琉球计15次,派出正副册封使27人,崇祯年间的册封是明朝册封琉球的最后一次。

敕谕中提到“中遭邻侮”,在《明史》中也有记述,“琉球外御强邻,内修贡不绝。四十年,日本果以劲兵三千入其国,掳其王,迁其宗器,大掠而去”,然而,“已而其王归释,复遣使修贡……四十四年,日本有取鸡笼山之谋,其地名台湾,密迩福建,尚宁遣使以闻,诏海上警备……”

这里的“四十年”是指明万历四十年,即公元1612年。韩行方指出,当时琉球的中山王尚宁对明王朝确实是恭谨勤劳、忠心耿耿,因此才有敕谕中对其功绩的表彰,即“尔父绍膺国统,作镇海邦,率职输诚,慎终如始”。

那么这份当年颁赐给琉球的敕谕怎么会到了清朝的皇宫中?

韩行方曾经多方查考,1995年在《新发现的明代册封琉球国王诏书》一文中找到了答案。

清朝建立后,琉球国王于“顺治六年”请贡。因其封号为明朝皇帝所赐,清帝不受其请。顺治十一年(1654年),琉球国王尚质遣臣进京,送回“故明旧诏二道、敕谕一道、镀金银印一颗”,并“请颁敕新印”。此后,清王朝基本沿用明制,继续对琉球的册封。

这份明崇祯二年,即公元1629年由北京发出的敕谕,在清顺治十一年,经过25年后又渡海回到了北京。

册封船有二十一丈长随行人员700多人

跨越茫茫大海,到琉球去册封中山王,在400多年前的明朝并不是件容易事。

关于明崇祯二年的这次册封,《明史》中记述很少,仅有寥寥数语。在专家指导下,记者从《明实录·崇祯长编》中找到了当年户部给事中杜三策,也就是受命前往琉球举行册封典礼的最高官员给崇祯写的一份奏疏。

里面讲到,杜三策接受任命后,朝中的大臣们有的担心他有去无回,有的慨叹他的孩子幼小。但是受命之后,杜三策不计生死,决心不辱使命。

随后他讲道,前去册封需要渡海,航海就需要造大船。按照过去的规定,这条船长十七丈,宽三丈多,木料需要从关中采伐,需要采伐那些有百年以上树龄的大树,运送木料到福建需要上万人,过去造这样的船需要二到三年才能完工,所需要费用难以计数。

为了保证册封典礼完成,他给崇祯提了几条建议,现在看来特别重要的一条是用人。杜三策提出船关系到全体人员的身家性命,应该任命一人专门负责造船,船造好后,命他随行参加跨海册封活动。他认为只有这样,才能让负责造船的官员知道船的质量与个人安危的关系,造的船自然坚固。此外他还提了几条派军队随行保护等建议,都被崇祯采纳。

此后,经过了四年时间,杜三策一行终于在崇祯六年(1633年)启程踏上册封之旅。

韩行方找到了当年随行参加册封活动的胡靖事后写下的《杜三策册封琉球真记奇观》,这篇4500字的长文为后人留下关于册封活动的更多细节。

胡靖写道:“舟与寻常规造迥别,广六丈,长二十一丈,入水约五丈。中有大堂,上置诏敕,左右官房引道直出,两旁共二十四房,顶天妃殿。首尾五帆,艄公十六人,水手百六十人,习登樯入水者谓‘亚班’,亦三十人,计从行员役约七百有奇”。从文中可见,实际造出的船比杜三策奏疏中描述的要大得多,船长60多米,宽近18米。

文中还详细记述了到达琉球所看到的风土人情及受到的隆重热烈欢迎。

在完成册封典礼返程中,他们遇到风浪,所幸有惊无险,返程航行历时12天,当看到祖国大陆的山影时,当年胡靖写道:“天使呼出巨觞,互相庆曰:及第不如望见此山,喜悦之心,洵非言喻……”

读罢,我们仿佛看到了杜三策与随行人员举杯相庆,那种比金榜题名还高兴的欢庆场面。

网友观点