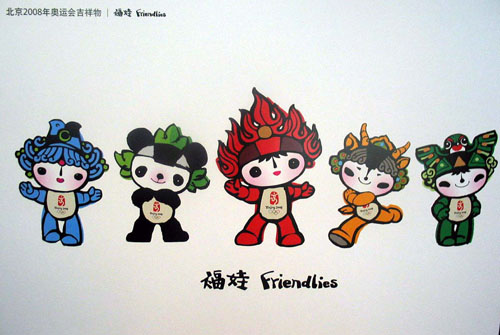

2005年11月11日,北京2008年奥运会吉祥物揭晓,吉祥物由5个拟人化的娃娃形象组成,统称“福娃”,分别叫“贝贝”“晶晶”“欢欢”“迎迎”“妮妮”。五个字的读音组成谐音“北京欢迎你”。它们的造型融入了鱼、大熊猫、藏羚羊、燕子和奥林匹克圣火形象,色彩与奥林匹克五环一一对应,具有极强的可视性和亲和力。

福娃设计者、清华大学美术学院信息艺术设计系副主任吴冠英教授,讲述了福娃诞生的经历,透露了许多鲜为人知的故事。

福娃最初为“人面鱼纹”娃娃

“福娃在最初设计中,是长着人面鱼纹脸的娃娃,后来历经多次修改,才成了如今的福娃。”吴冠英一边讲述着福娃“诞生”的过程,一边向人们展示了福娃最初的模样。

在2004年4月,北京奥组委向社会征集奥运会吉祥物方案,4个月内收到了3000多件,最后经过资格认证后,确认有效参赛作品662件,其中包括吴冠英设计的“五彩娃娃”。“对于中国人来说,‘五’是个吉利数字,五谷丰登、五福临门、五子登科,五行与人们的生活息息相关,五行又正好与奥运五环的概念相符合。”于是,吴冠英就有了设计“五彩娃娃”的创意。

那么,“五彩娃娃”缘何会长着人面鱼纹的头像?吴冠英说,他在上世纪80年代曾经看过人面鱼纹盆,画面上那种人与鱼、人与自然、天人合一的和谐关系在他脑海里留下了深深的印象,而这些也是广为人知的中国文化符号。于是,以人面鱼纹盆为图案理念的“五行娃娃”便跃然纸上:金娃、木娃、水娃、火娃、土娃,中间的火娃就代表了奥运圣火。此时它们的名字叫“五彩娃”,又叫“喜娃”。

在吴冠英教授展示的初稿中,“喜娃”头部为不同表情和颜色的人面鱼纹图案,身体是小娃娃状,与如今的福娃十分相似。

“人面鱼纹”被淘汰后又重新入围

经过专家多次评审,2004年12月15日,“喜娃”入围了50强作品。在50强公布不久,北京奥组委召开吉祥物推荐评选委员会工作会议,决定了最终的6件作品作为吉祥物的修改方向。这6件吉祥物分别为熊猫、老虎、龙、孙悟空、拨浪鼓和阿福,长着“人面鱼纹”脸的“喜娃”则惨遭淘汰。而淘汰原因,则是有人认为人面鱼纹盆多为古代的陪葬品,图案不吉利,与奥运会的氛围有冲突而被搁置。

2005年,吴冠英和其他专家一起对入选的6件作品进行修改,可是专家们反复切磋比较,却没有发现一个满意的。

在入选的6件作品无法担当吉祥物重任的情况下,专家们又重新在入围的50强中寻找。而此时,被淘汰的“喜娃”,因为其“五行”理念设计寓意深、有创意而被专家选中进行修改。

“龙”“孙悟空”的形象被淘汰

而在最初的修改中,专家对“人面鱼纹娃娃”进行了一一化身,“喜娃”的头部不再是鱼纹盆,金娃被设计为一条龙的形象,木娃为国宝熊猫,水娃为一条鱼,火娃则象征着奥运圣火,土娃为孙悟空。孙悟空、龙的形象设计在最初呼声很高,那么在最终的设计方案中缘何会遭到淘汰?

“土娃”孙悟空,是人见人爱广为熟知的形象,但后来缘何被藏羚羊替代呢?吴冠英解释说,起初孙悟空一直都被保留了下来,但后来人们觉得在孙悟空身上,叛逆精神太明显,不太符合奥运会的理念和精神,另外,孙悟空的形象都太熟识,最后则放弃了“孙悟空”,换成了“藏羚羊”,也是爱护藏羚羊、爱护大自然的一种体现。而将“龙”的形象换成了如今的“燕子”,则是征集了多方面包括外国大使们的意见。“龙”在西方更多意味着邪恶与凶猛,考虑到中西方文化的差异,为了让更多的人接受奥运会吉祥物,便提出了以北京传统风筝“京燕”造型来代替“龙”,燕子既是北京的象征,同时还代表天空,代表一种关爱。

“如今的奥运福娃,个个都头戴着帽子,在选择帽子时,我们找了大量的中国少数民族的头饰,把五娃装饰起来。在现在的奥运福娃吉祥物头上,则汇集了彩陶等各种传统文化的元素。”

网友观点